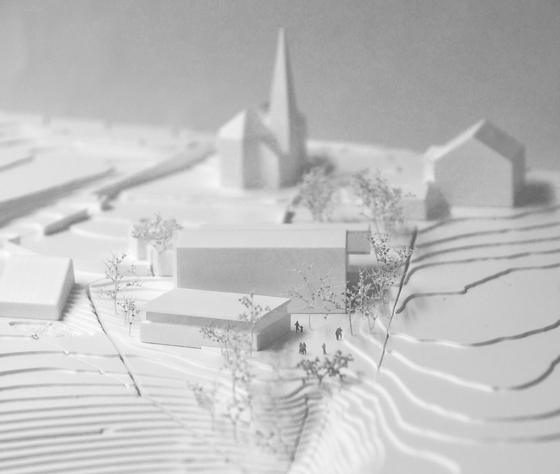

1210 Wien, Winkeläckerstraße, Neubau AHS

von MEGATABS architekten

MEGATABS architekten konnten den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von MEGATABS architekten

MEGATABS architekten konnten den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von dreiplus Architekten

dreiplus Architekten konnten den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 19.02.2026

von TREIBHAUS Landschaftsarchitektur

Treibhaus Landschaftsarchitektur konnte den offenen, zweistufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden. Visualisierungen: ©pikka pikkane

Wettbewerbserfolge, 18.02.2026

In Wien ist die Villa Beer, ein Juwel der Architekturmoderne, mit immensem Aufwand saniert worden. Im rekonstruierten Originalzustand soll das Haus für alle zugänglich werden. Es ist das selbstlose Projekt eines Privatmannes.

Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 17.02.2026

Dass unsere Vorstädte oft unansehnlich wirken, ist kein Zufall. Die Architektur hat sich von der Ästhetik verabschiedet. Eine fatale Entwicklung.

Rico Bandle, Neue Zürcher Zeitung, 17.02.2026

von STUDIO LOIS, Iris Reiter

ARGE STUDIO LOIS und architektin iris reiter konnten den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 17.02.2026

Moderne Wolkenkratzer, ein florierendes Straßenleben, lauter glückliche Menschen. Goldene Trump-Statuen allerorten. Ein fröhlicher Elon Musk jausnet Hummus und steht dabei in einem Regen herniederflatternder Geldscheine – Trumps Vision für Gaza. Die Abrissarbeiten haben schon begonnen.

Ute Woltron, Spectrum, 30.01.2026

Das Niederländische Fotomuseum in Rotterdam wurde vorige Woche neu eröffnet. 6,5 Millionen Objekte und drei Ausstellungen fanden in einem ehemaligen Kaffeelagerhaus erstaunlich mühelos ein neues Zuhause.

Maik Novotny, Der Standard, 13.02.2026

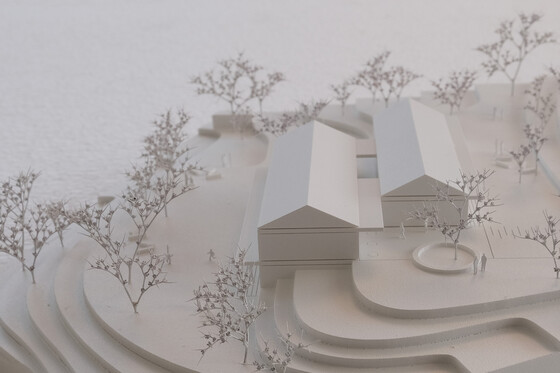

von lobmaier architekten

lobmaier architekten konnten den geladenen realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 16.02.2026

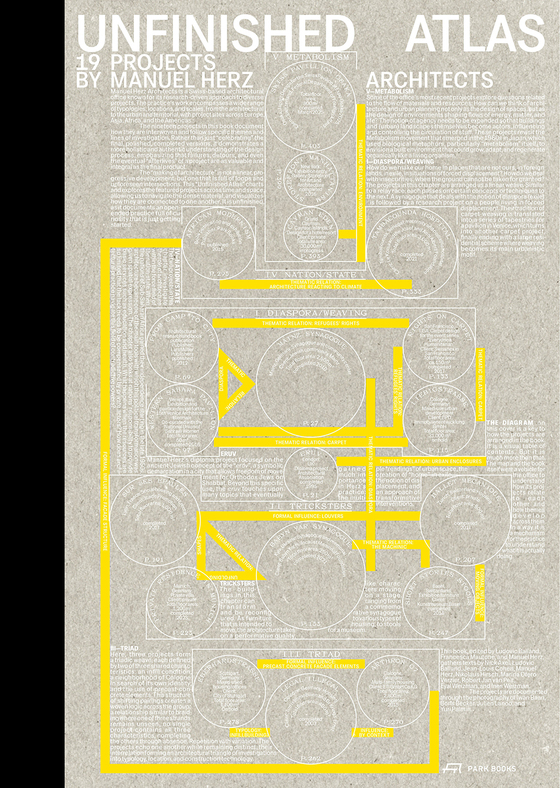

19 Projects by Manuel Herz Architects

Das Basler Architekturbüro Manuel Herz Architekten präsentiert zwei Jahrzehnte Praxis in zehn Ländern und reflektiert dabei über die Möglichkeiten und den Einfluss der Architektur auf die Gesellschaft.

Buch, Herausgegeben von Ludovic Balland, Francesca Mautone, Manuel Herz, 12.02.2026

von tagger3architektur

tagger3architektur konnte den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 12.02.2026

von Hohensinn Architektur

Hohensinn Architektur konnte den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 12.02.2026

von Tritthart + Herbst Architekten, KollektivLand

Tritthart + Herbst Architekten, KollektiveLand | KLA und Wörle Sparowitz Ingenieure konnten den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von Atelier Brandstötter Architektur

Studio Calas und die Atelier Brandstötter Architektur ZT GmbH konnten den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

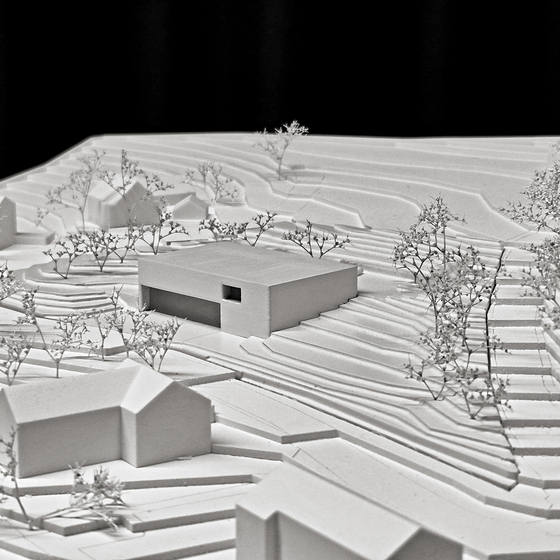

von Armin Neurauter

Armin Neurauter konnte den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von MURERO BRESCIANO architektur

MURERO BRESCIANO architektur konnte den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026