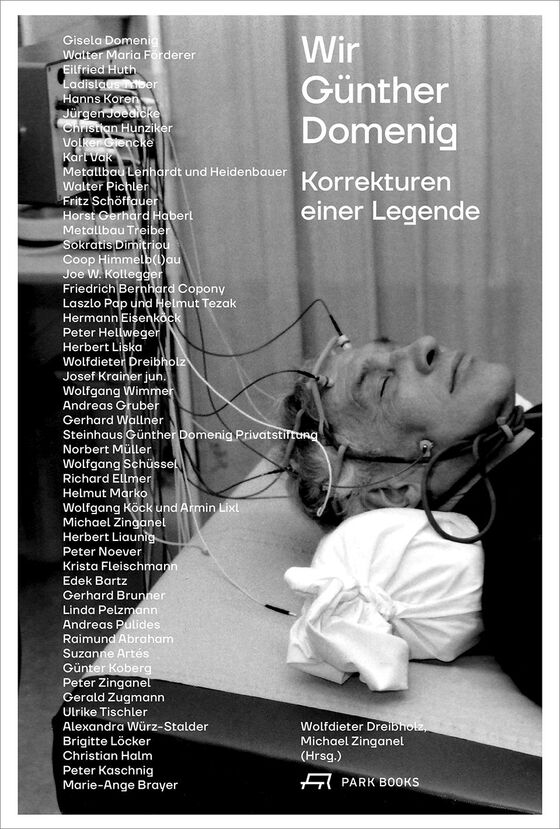

Wir Günther Domenig

Korrekturen einer Legende

Günther Domenig waren viele. Eine dringend nötige Korrektur tradierter Architekten-Biografien

Buch, Herausgegeben von Wolfdieter Dreibholz, Michael Zinganell, 24.02.2026

Korrekturen einer Legende

Günther Domenig waren viele. Eine dringend nötige Korrektur tradierter Architekten-Biografien

Buch, Herausgegeben von Wolfdieter Dreibholz, Michael Zinganell, 24.02.2026

Es geht auch ohne Wolkenkratzer. Doha hebt sich von den Glitzermetropolen am Persischen Golf ab und baut öffentliche Orte zum Flanieren und Verweilen: eine nachhaltige, regional geprägte Alternative zur globalen, amerikanisch inspirierten Baupraxis.

Roman Hollenstein, Neue Zürcher Zeitung, 24.02.2026

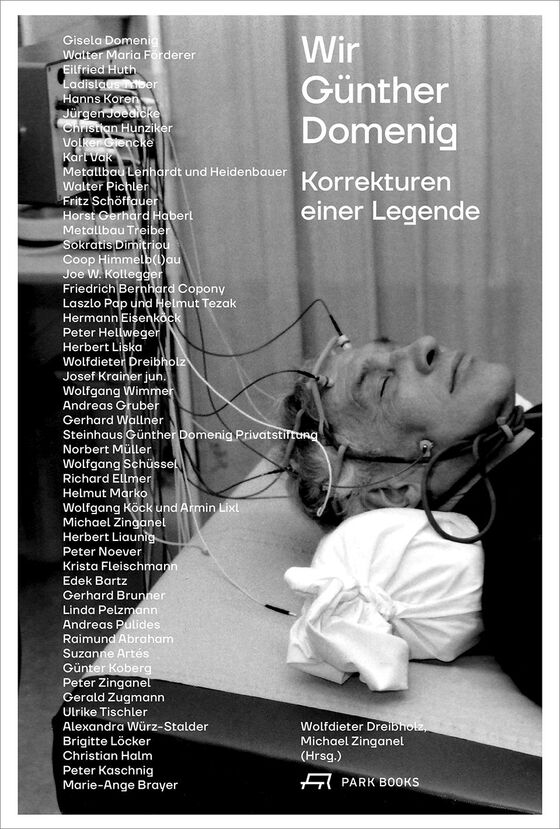

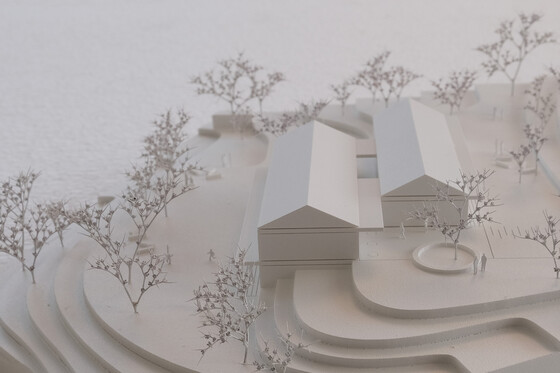

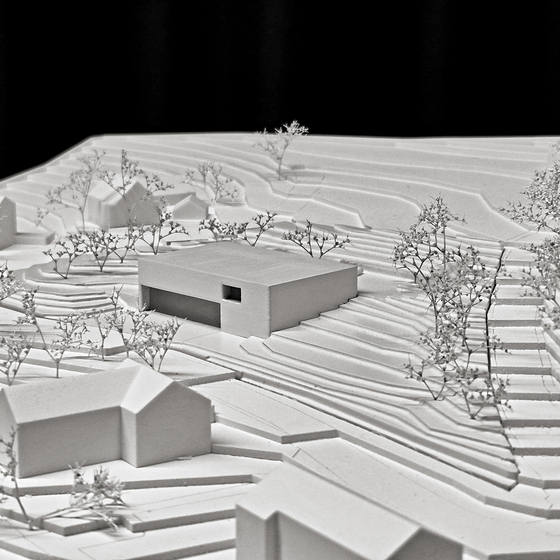

von strobl architekten

Strobl Architekten konnten den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 24.02.2026

Am 23. Februar ist internationaler Tag der Waschmaschine. Eine Nebensache? Keineswegs, denn Waschküchen haben sich aus dem Keller ins Licht und aus der Wohnung in die Gemeinschaftsbereiche geschlichen. Wien ist im Waschprogramm ganz vorn mit dabei.

Maik Novotny, Der Standard, 22.02.2026

Das Dib International Contemporary Art Museum verbindet thailändische Gegenwartskunst und spirituelle Architektur. Das Manifest einer Metropole im Aufbruch.

Werner Bloch, Neue Zürcher Zeitung, 22.02.2026

von MEGATABS architekten

MEGATABS architekten konnten den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von dreiplus Architekten

dreiplus Architekten konnten den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 19.02.2026

von TREIBHAUS Landschaftsarchitektur

Treibhaus Landschaftsarchitektur konnte den offenen, zweistufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden. Visualisierungen: ©pikka pikkane

Wettbewerbserfolge, 18.02.2026

In Wien ist die Villa Beer, ein Juwel der Architekturmoderne, mit immensem Aufwand saniert worden. Im rekonstruierten Originalzustand soll das Haus für alle zugänglich werden. Es ist das selbstlose Projekt eines Privatmannes.

Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 17.02.2026

Dass unsere Vorstädte oft unansehnlich wirken, ist kein Zufall. Die Architektur hat sich von der Ästhetik verabschiedet. Eine fatale Entwicklung.

Rico Bandle, Neue Zürcher Zeitung, 17.02.2026

von STUDIO LOIS, Iris Reiter

ARGE STUDIO LOIS und architektin iris reiter konnten den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 17.02.2026

Moderne Wolkenkratzer, ein florierendes Straßenleben, lauter glückliche Menschen. Goldene Trump-Statuen allerorten. Ein fröhlicher Elon Musk jausnet Hummus und steht dabei in einem Regen herniederflatternder Geldscheine – Trumps Vision für Gaza. Die Abrissarbeiten haben schon begonnen.

Ute Woltron, Spectrum, 30.01.2026

Das Niederländische Fotomuseum in Rotterdam wurde vorige Woche neu eröffnet. 6,5 Millionen Objekte und drei Ausstellungen fanden in einem ehemaligen Kaffeelagerhaus erstaunlich mühelos ein neues Zuhause.

Maik Novotny, Der Standard, 13.02.2026

von lobmaier architekten

lobmaier architekten konnten den geladenen realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 16.02.2026

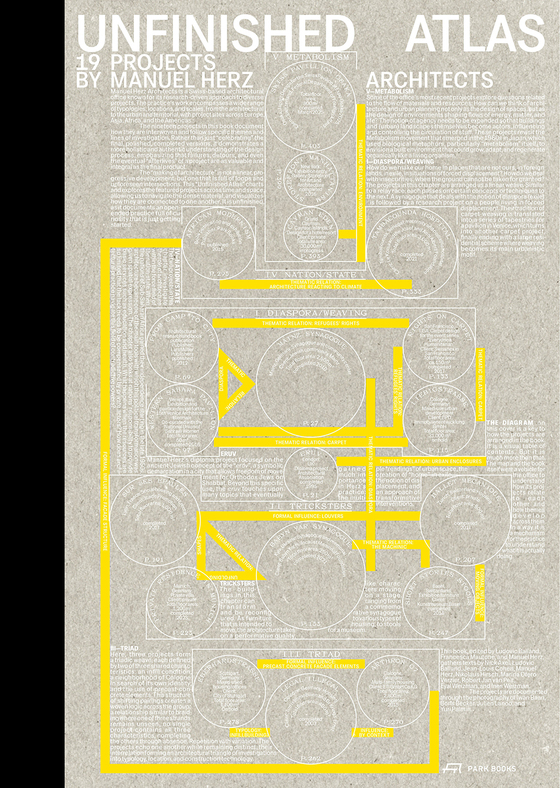

19 Projects by Manuel Herz Architects

Das Basler Architekturbüro Manuel Herz Architekten präsentiert zwei Jahrzehnte Praxis in zehn Ländern und reflektiert dabei über die Möglichkeiten und den Einfluss der Architektur auf die Gesellschaft.

Buch, Herausgegeben von Ludovic Balland, Francesca Mautone, Manuel Herz, 12.02.2026

von tagger3architektur

tagger3architektur konnte den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 12.02.2026

von Hohensinn Architektur

Hohensinn Architektur konnte den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 12.02.2026

von Tritthart + Herbst Architekten, KollektivLand

Tritthart + Herbst Architekten, KollektiveLand | KLA und Wörle Sparowitz Ingenieure konnten den offenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von Atelier Brandstötter Architektur

Studio Calas und die Atelier Brandstötter Architektur ZT GmbH konnten den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von Armin Neurauter

Armin Neurauter konnte den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

von MURERO BRESCIANO architektur

MURERO BRESCIANO architektur konnte den geladenen, einstufigen Realisierungswettbewerb für sich entscheiden.

Wettbewerbserfolge, 11.02.2026

Rising from the Crushing Bowl

Seoul: Stadt der Widersprüche, wo Fragmente der Geschichte neben radikal Neuem stehen und deren urbanes Gewebe die Geschichte einer Nation offenbart, die sich in Schüben aus den Trümmern des Krieges zur kulturellen und wirtschaftlichen Grossmacht entwickelt hat

Buch, Sung Hong Kim, 10.02.2026

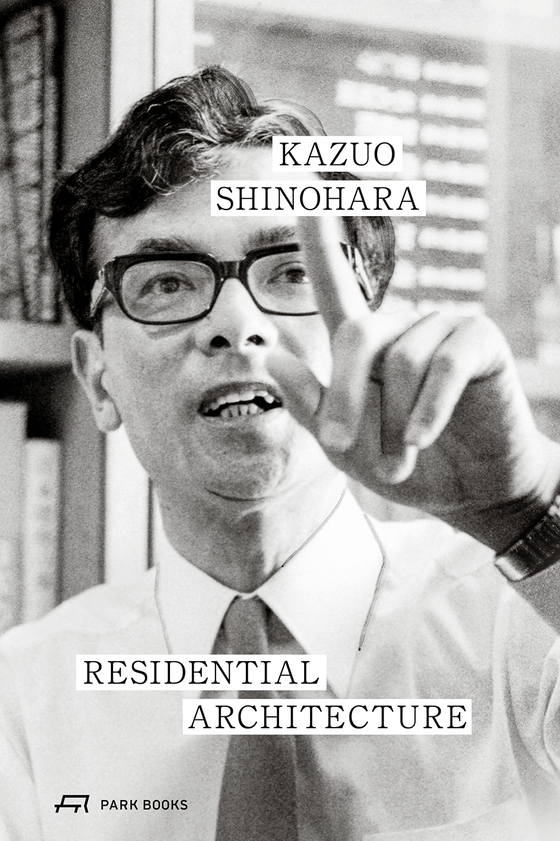

Kazuo Shinoharas Buch über Wohnhäuser ist einer der wichtigsten Texte zur modernen Architektur Japans – fundamental für das Verständnis traditioneller Bauweisen und bis heute Inspirationsquelle aller grossen japanischen Architekten der Gegenwart.

Buch, Kazuo Shinohara, 10.02.2026

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina setzen auf Nachhaltigkeit, auch in der Architektur. Doch in einer zunehmend fragilen Landschaft wie den Alpen könnte auch das schon zu viel sein.

Wojciech Czaja, Der Standard, 07.02.2026

Josef Weichenberger ist Architekt in Wien. Gemeinsam mit Delugan Meissl Associated Architects transformierte er das ehemalige Bankgebäude über dem Franz-Josefs-Bahnhof, 1978 von Karl Schwanzer errichtet, in ein modernes Bürogebäude, das Francis. Zuvor hatte er bereits ein weiteres Bauwerk von Karl Schwanzer, das Philips Haus in Wien, in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt saniert. Bei beiden Bauten blieb die charakteristische äußere Erscheinung erhalten, während das Gebäude an eine neue Nutzung und an moderne Anforderungen wie Energieeffizienz, Schall- und Brandschutz angepasst wurde. Im Gespräch erzählt Josef Weichenberger, wie er sich diesen Gebäuden annäherte, deren Potenziale erkannte und warum es ihm so wichtig ist, ihnen nicht nur ein zweites, sondern im besten Fall auch ein drittes Leben zu ermöglichen.

Anne Isopp, nextroom fragt:, 03.02.2026