Veranstaltung

Jean Prouvé

Ausstellung

13. Mai 2006 bis 30. Juli 2006

Deutsches Architektur Museum

Schaumainkai 43

D-60596 Frankfurt am Main

Schaumainkai 43

D-60596 Frankfurt am Main

Veranstalter:in: Deutsches Architekturmuseum (DAM)

Besser wohnen - schöner leben

Jean Prouvé im Deutschen Architektur-Museum in Frankfurt

Der französische Konstrukteur, Designer und Architekt Jean Prouvé (1901-1984) stösst seit einiger Zeit auf verstärktes Interesse. In Frankfurt ist jetzt eine grossartige Retrospektive seines Werks zu sehen, die anschliessend im Vitra Design Museum in Weil am Rhein gezeigt wird.

21. Juni 2006 - Hubertus Adam

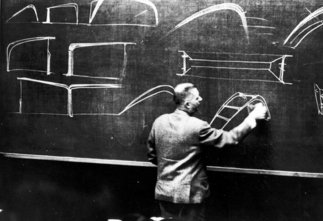

Ihren Sieg im Wettbewerb für das Centre Pompidou in Paris hatten Renzo Piano und Richard Rogers 1971 massgeblich einem Mann zu verdanken: Jean Prouvé. Der 70-jährige Jurypräsident verhalf den beiden Architekten zum Durchbruch. In der Folge erlangten Piano und Rogers mehr Aufmerksamkeit, als sie ihrem Mentor je zuteil wurde: Obwohl Jean Prouvé (1901-1984) als der bedeutendste französische Konstrukteur des 20. Jahrhunderts gelten kann, war er zu Lebzeiten fast nur der Fachwelt ein Begriff. Er selbst verstand sich nicht als Architekt oder Ingenieur, sondern wählte «homme d'usine» als adäquate Berufsbezeichnung. Der gelernte Kunstschmied blieb hinsichtlich seines Verhältnisses zur Technik bei allen Neuerungen, die sich mit seinem Namen verbinden sollten, handwerklich geprägt. Als Mart Stam, Marcel Breuer oder Mies van der Rohe in den zwanziger Jahren mit ihren Freischwingern die physische Präsenz des Stuhls zu eliminieren suchten, realisierte Prouvé Mobiliar, welches die Prinzipien von Tragen und Last ebenso anschaulich werden liess wie den technischen Herstellungsprozess. Und während sich manche Ingenieure, beseelt vom Fortschrittsglauben, als Schöpfer utopischer Welten wähnten, befasste er sich mit Fassadenelementen, die einfach aussehen und doch verschiedene Funktionen vereinen.

Fassaden und Möbel

In den vergangenen Jahren ist ein wachsendes Interesse an Prouvé zu verzeichnen. Es hat seinen Niederschlag gefunden in Ausstellungen in Paris anlässlich des 90. (gestaltet von Renzo Piano) und des 100. Geburtstags sowie einer Reihe von Veröffentlichungen, lässt sich aber noch deutlicher belegen anhand der astronomischen Preise, welche Originalarbeiten des Konstrukteurs mittlerweile erzielen. Im Jahr 2000 hat die Firma Vitra die Exklusivrechte an den Entwürfen übernommen und seitdem einige Reeditionen von Möbeln herausgebracht: Stühle, Tische und eine Leuchte. Nun wurde vom Genfer Architekturhistoriker Bruno Reichlin und von seinem Team eine umfangreiche Prouvé-Ausstellung erarbeitet. Erste Station der Schau war die an der Koproduktion beteiligte Design Museum Factory der Keio University in Tokio; nun ist die Retrospektive im Deutschen Architektur-Museum in Frankfurt zu sehen, bevor sie im Herbst ins Vitra Design Museum in Weil am Rhein weiterwandert.

Prouvé, der Sohn eines Protagonisten der Ecole de Nancy, eröffnete 1924 seine Werkstatt und reüssierte zunächst mit Schmiedearbeiten im Stil des Art déco. Über Robert Mallet-Stevens gelangte er in Kontakt mit der Avantgarde des französischen Bauens. Die Maison du Peuple in Clichy (1935-39), entworfen von Marcel Lods und Eugène Beaudouin, gilt als eines der frühen Projekte, an denen er massgeblich beteiligt war: Dach, Wände und Raumaufteilung lassen sich je nach Nutzung verändern; das Gebäude kann als offener Marktplatz, aber auch als geschlossener Veranstaltungssaal dienen. Eine schuppenartige Struktur aus verschiebbaren und aufklappbaren Fenstern und Läden realisierte Prouvé 1953 für Lionel Mirabeaus Haus am Square Mozart in Paris. Er entwickelte die Fassaden für Oscar Niemeyers Sitz der Kommunistischen Partei Frankreichs (1970) und war am Bau der Freien Universität Berlin von Candilis, Josic und Woods (1973) beteiligt. Beratend wirkte er überdies mit an Le Corbusiers Unité d'Habitation in Marseille, wenn sich auch sein Part bei der Ausführung relativ bescheiden ausnahm.

Die Möbel, die seit 1929 entstanden, bestätigen den eigenständigen Rang des Entwerfers Prouvé. Auch in diesem Sektor interessierte ihn nicht so sehr das Ausloten neuer Formen mit Hilfe neuer Werkstoffe, wie es zum Beispiel das Schaffen der Eames charakterisierte, sondern die Suche nach einer Konstruktionsidee, die sich adäquat mit der Maschine herstellen liess. Prouvés Möbel sind Architekturen im Kleinen, bei denen der Fertigungsprozess stets erkennbar bleibt. Die Sprödheit und Rauheit, die manche Arbeiten prägt, setzt sich von einer geschmäcklerischen Verfeinerung ebenso ab wie von der hypertrophen Inszenierung des Technischen. Auch wenn die nach dem Zweiten Weltkrieg industriell etablierten «Ateliers Jean Prouvé» im lothringischen Maxéville der Logik der Maschine entsprachen, blieb Prouvé im Grunde seines Herzens ein Handwerker, der zur Poesie der Technik fand. Es ist aufschlussreich, dass er kein einziges Möbelstück mehr entwarf, nachdem die Kapitalgeber 1953 seine Firma übernommen hatten: Der «homme d'usine» war ohne die unmittelbare praktische Erprobung weder willens noch fähig, neue Entwürfe umzusetzen.

Umfassende Retrospektive

Die Frankfurter Ausstellung, die von einer exzellenten, von Bruno Reichlin und Catherine Dumont d'Ayot betreuten Publikation begleitet wird, gibt einen anschaulichen Überblick über das Lebenswerk des Franzosen; gewürdigt werden anhand zahlreicher Modelle, Zeichnungen, Fotos und Originalexponate sein Schaffen auf den Gebieten von Design und Architektur, aber auch seine Lehrtätigkeit am Pariser Conservatoire des arts et métiers. Ausgehend von seinem Denken in Systemen, in Verfahren, in Analogien, in Synergien und in Kräften, gliedern die Ausstellungsmacher Prouvés technischen Kosmos. Dabei dienen die unterschiedlichen Konstruktionstypen, die Prouvé zum Teil selbst in seinem «Alphabet der Systeme» vorgestellt hatte, als roter Faden der Schau. Bestes Beispiel für die Anwendung der asymmetrischen, auf einem Gelenk aufruhenden und sich in zwei Arme verzweigenden tragenden «Krücken» ist die 1957 vollendete Trinkhalle von Evian am Genfersee.

Zu den in der Schau präsentierten Originalen zählen diverse Fassadenelemente, die Prouvé als Sandwich-Blechpaneele konstruierte, daneben Teile präfabrizierter Häuser, mit denen er sich während des Zweiten Weltkriegs zu beschäftigen begonnen hatte. Sein eigenes Haus in Nancy (1954) stellt die Assemblage von Elementen dar, die zuvor in seiner Firma produziert worden waren. Eine grosse Zahl von Möbeln macht deutlich, wie nahe sich Architektur und Design im uvre des Konstrukteurs kamen. Prouvé experimentierte mit verschiedenen Materialien, doch die eigentliche Meisterschaft erzielte er mit abgekantetem, gefalztem und gestanztem Blech. Anders als manche seiner Berufskollegen widmete er sich besonders dem Thema Tisch - «Guéridon», «Granito» oder «Trapèze» zählen zu den Design-Ikonen des 20. Jahrhunderts: desgleichen das aus u-förmigen Metallstützen und Brettern bestehende Regalsystem der Maison de la Tunisie in Paris, an dem Charlotte Perriand und die junge Schweizer Designerin Martha Villiger ebenfalls ihren Anteil hatten. Wie sehr Prouvé die heutige Generation junger Designer inspirieren kann, vermögen nicht zuletzt das modulare Regalsystem der Bouroullec-Brüder und die Metalltische von Konstantin Grcic zu beweisen.

[ Bis 23. Juli im Deutschen Architektur-Museum Frankfurt; vom 23. September bis Ende März 2007 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Begleitpublikation: Jean Prouvé. Die Poetik des technischen Objekts. Hrsg. Alexander von Vegesack. Vitra Design Museum, Weil am Rhein 2006. 392 S., Euro 79.90. ]

Fassaden und Möbel

In den vergangenen Jahren ist ein wachsendes Interesse an Prouvé zu verzeichnen. Es hat seinen Niederschlag gefunden in Ausstellungen in Paris anlässlich des 90. (gestaltet von Renzo Piano) und des 100. Geburtstags sowie einer Reihe von Veröffentlichungen, lässt sich aber noch deutlicher belegen anhand der astronomischen Preise, welche Originalarbeiten des Konstrukteurs mittlerweile erzielen. Im Jahr 2000 hat die Firma Vitra die Exklusivrechte an den Entwürfen übernommen und seitdem einige Reeditionen von Möbeln herausgebracht: Stühle, Tische und eine Leuchte. Nun wurde vom Genfer Architekturhistoriker Bruno Reichlin und von seinem Team eine umfangreiche Prouvé-Ausstellung erarbeitet. Erste Station der Schau war die an der Koproduktion beteiligte Design Museum Factory der Keio University in Tokio; nun ist die Retrospektive im Deutschen Architektur-Museum in Frankfurt zu sehen, bevor sie im Herbst ins Vitra Design Museum in Weil am Rhein weiterwandert.

Prouvé, der Sohn eines Protagonisten der Ecole de Nancy, eröffnete 1924 seine Werkstatt und reüssierte zunächst mit Schmiedearbeiten im Stil des Art déco. Über Robert Mallet-Stevens gelangte er in Kontakt mit der Avantgarde des französischen Bauens. Die Maison du Peuple in Clichy (1935-39), entworfen von Marcel Lods und Eugène Beaudouin, gilt als eines der frühen Projekte, an denen er massgeblich beteiligt war: Dach, Wände und Raumaufteilung lassen sich je nach Nutzung verändern; das Gebäude kann als offener Marktplatz, aber auch als geschlossener Veranstaltungssaal dienen. Eine schuppenartige Struktur aus verschiebbaren und aufklappbaren Fenstern und Läden realisierte Prouvé 1953 für Lionel Mirabeaus Haus am Square Mozart in Paris. Er entwickelte die Fassaden für Oscar Niemeyers Sitz der Kommunistischen Partei Frankreichs (1970) und war am Bau der Freien Universität Berlin von Candilis, Josic und Woods (1973) beteiligt. Beratend wirkte er überdies mit an Le Corbusiers Unité d'Habitation in Marseille, wenn sich auch sein Part bei der Ausführung relativ bescheiden ausnahm.

Die Möbel, die seit 1929 entstanden, bestätigen den eigenständigen Rang des Entwerfers Prouvé. Auch in diesem Sektor interessierte ihn nicht so sehr das Ausloten neuer Formen mit Hilfe neuer Werkstoffe, wie es zum Beispiel das Schaffen der Eames charakterisierte, sondern die Suche nach einer Konstruktionsidee, die sich adäquat mit der Maschine herstellen liess. Prouvés Möbel sind Architekturen im Kleinen, bei denen der Fertigungsprozess stets erkennbar bleibt. Die Sprödheit und Rauheit, die manche Arbeiten prägt, setzt sich von einer geschmäcklerischen Verfeinerung ebenso ab wie von der hypertrophen Inszenierung des Technischen. Auch wenn die nach dem Zweiten Weltkrieg industriell etablierten «Ateliers Jean Prouvé» im lothringischen Maxéville der Logik der Maschine entsprachen, blieb Prouvé im Grunde seines Herzens ein Handwerker, der zur Poesie der Technik fand. Es ist aufschlussreich, dass er kein einziges Möbelstück mehr entwarf, nachdem die Kapitalgeber 1953 seine Firma übernommen hatten: Der «homme d'usine» war ohne die unmittelbare praktische Erprobung weder willens noch fähig, neue Entwürfe umzusetzen.

Umfassende Retrospektive

Die Frankfurter Ausstellung, die von einer exzellenten, von Bruno Reichlin und Catherine Dumont d'Ayot betreuten Publikation begleitet wird, gibt einen anschaulichen Überblick über das Lebenswerk des Franzosen; gewürdigt werden anhand zahlreicher Modelle, Zeichnungen, Fotos und Originalexponate sein Schaffen auf den Gebieten von Design und Architektur, aber auch seine Lehrtätigkeit am Pariser Conservatoire des arts et métiers. Ausgehend von seinem Denken in Systemen, in Verfahren, in Analogien, in Synergien und in Kräften, gliedern die Ausstellungsmacher Prouvés technischen Kosmos. Dabei dienen die unterschiedlichen Konstruktionstypen, die Prouvé zum Teil selbst in seinem «Alphabet der Systeme» vorgestellt hatte, als roter Faden der Schau. Bestes Beispiel für die Anwendung der asymmetrischen, auf einem Gelenk aufruhenden und sich in zwei Arme verzweigenden tragenden «Krücken» ist die 1957 vollendete Trinkhalle von Evian am Genfersee.

Zu den in der Schau präsentierten Originalen zählen diverse Fassadenelemente, die Prouvé als Sandwich-Blechpaneele konstruierte, daneben Teile präfabrizierter Häuser, mit denen er sich während des Zweiten Weltkriegs zu beschäftigen begonnen hatte. Sein eigenes Haus in Nancy (1954) stellt die Assemblage von Elementen dar, die zuvor in seiner Firma produziert worden waren. Eine grosse Zahl von Möbeln macht deutlich, wie nahe sich Architektur und Design im uvre des Konstrukteurs kamen. Prouvé experimentierte mit verschiedenen Materialien, doch die eigentliche Meisterschaft erzielte er mit abgekantetem, gefalztem und gestanztem Blech. Anders als manche seiner Berufskollegen widmete er sich besonders dem Thema Tisch - «Guéridon», «Granito» oder «Trapèze» zählen zu den Design-Ikonen des 20. Jahrhunderts: desgleichen das aus u-förmigen Metallstützen und Brettern bestehende Regalsystem der Maison de la Tunisie in Paris, an dem Charlotte Perriand und die junge Schweizer Designerin Martha Villiger ebenfalls ihren Anteil hatten. Wie sehr Prouvé die heutige Generation junger Designer inspirieren kann, vermögen nicht zuletzt das modulare Regalsystem der Bouroullec-Brüder und die Metalltische von Konstantin Grcic zu beweisen.

[ Bis 23. Juli im Deutschen Architektur-Museum Frankfurt; vom 23. September bis Ende März 2007 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Begleitpublikation: Jean Prouvé. Die Poetik des technischen Objekts. Hrsg. Alexander von Vegesack. Vitra Design Museum, Weil am Rhein 2006. 392 S., Euro 79.90. ]

Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung

Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom