Schatten ihrer selbst

Der Brünner Werkbundsiedlung „Nový dům“ (Das neue Haus) ist anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums eine umfassende Buchdokumentation gewidmet – indes bietet die Anlage heute ein trauriges Bild. Zur Geschichte der kleinen Schwester der Wiener Werkbundsiedlung.

Man könnte sie eine kleine Schwester der Wiener Werkbundsiedlung nennen. Eine etwas glücklose Schwester, die sich von Anfang an an die Falschen gehängt hat, an der früh herumoperiert wurde. Und die heute ein Schatten ihrer selbst ist.

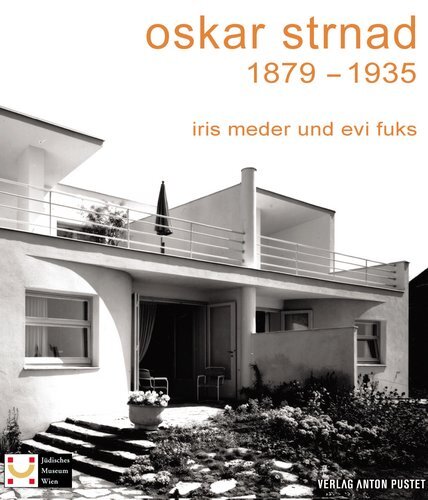

Sechs Schwestern sind sie, die Werkbundsiedlungen, angefangen mit der 1927 gebauten Stuttgarter Weißenhofsiedlung, gefolgt von Brünn im nächsten und Breslau im übernächsten Jahr sowie 1931 von Zürich-Neubühl sowie 1932 von der Prager Baba-Siedlung und der Wiener Werkbundsiedlung, der zu ihrem 80-Jahr-Jubiläum, gleichzeitig dem 100. Gründungsjubiläum des Österreichischen Werkbundes, eine fulminante Ausstellung mit ausführlicher Monografie im Wien Museum gewidmet war.

Nun ist, zu ihrem 90. Geburtstag, auch der Brünner Werkbundsiedlung „Nový dům“ (Das neue Haus) eine umfassende tschechisch-englische Buchdokumentation gewidmet, herausgegeben vom in Sachen Moderne äußerst engagierten Museum der Stadt Brünn. Man konnte dabei auf einen Fundus aus zahlreichen Fotografien aus der Bau- und Eröffnungsphase zurückgreifen, diedie hochgesteckten Ambitionen der Siedlung anschaulich machen.

Heute bietet die Siedlung allerdings ein eher trauriges Bild – nur mit großer Mühe bringt man die historischen Ansichten der meisten der 16 in Xylolith-Leichtbauweise errichteten Häuser mit den heutigen zusammen. Es ist das Ergebnis eines von Beginn an fragwürdigen Ansatzes, der sich, wenigstens zum Teil, aus dem Überschwang einer im Aufbruch begriffenen Zeit in einer im Aufbruch begriffenen jungen Republik erklärt.

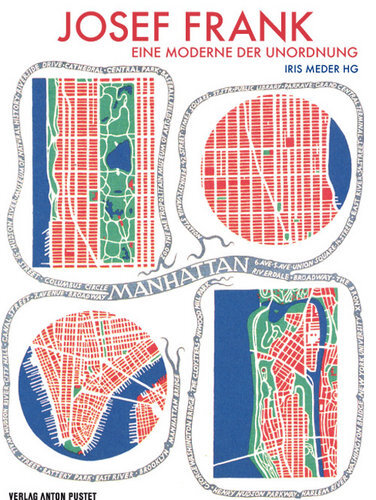

Ein Ursprung der Siedlung liegt im überwältigenden Eindruck der Stuttgarter Siedlung, die als begehbares Exponat 1927 errichtet wurde, unter der künstlerischen Leitung Ludwig Mies van der Rohes und unter Beteiligung großer Teile der Creme der damaligen Architektur, darunter auch der Wiener Josef Frank. Noch im selben Jahr begann man die Planung für Brünn – allerdings unter komplett anderen Prämissen: als privates Investitionsprojekt zweier Bauunternehmer, die die Häuser als Generalplaner errichteten und im Anschluss an die öffentlicheAusstellung zu verkaufen beabsichtigten. Das Ganze war als Spin-off der für das Jahr 1928 geplanten großen Ausstellung zum Zehn-Jahr-Jubiläum der Tschechoslowakei auf dem neuen Brünner Messegelände konzipiert. Als Baugrund fand man ein Areal unweit der Messe, beim „Wilson-Wald“ am westlichen Stadtrand mit Blick ins Grüne. Den Grünblick gibt es heute noch, allerdings führt nun eine große Umfahrungsstraße nahe an der Siedlung vorbei.

Die Siedlung war, man muss es sagen, ein ziemliches Desaster. Die Besucherzahlen erreichten nicht die Erwartungen, kaum ein Haus wurde verkauft. Dabei war in Brünn der Boden für die architektonische Moderne denkbar gut – die gesamte Stadt ist bis heute das wohl beste Beispiel für den Dialog, den eine unaufgeregte, konsequent moderne Sachlichkeit mit der historischen Umgebung einer gewachsenen Stadt eingehen kann. Für die Siedlung engagierten die beiden Initiatoren neben Größen der Brünner Architektur wie Bohuslav Fuchs, Jiří Kroha und Ernst Wiesner (deren Häuser als Erste verkauft wurden) auch Nachwuchsplaner, die teilweise ihr Studium noch nicht abgeschlossen hatten. Besonders deren glamourös funktionalistische Hauseinheiten, klar unter dem bestimmenden Einfluss von Le Corbusier entstanden, wurden selbst von der wohlwollenden Kritik gnadenlos zerpflückt: Schlafzimmer ohne direkte Belichtung und Belüftung, 1,50 Meter hoch und zugänglich nur über eine steile Hühnerstiege – das war, bei aller Aufgeschlossenheit, nicht das, was man sich unter dem Wohnen der Zukunft vorstellen mochte.

Nun lässt sich das wohl von allen Werkbundsiedlungen in Stuttgart, Brünn, Breslau, Zürich, Wien und Prag behaupten: dass ihre Wohnkonzepte großteils nicht verstanden, nicht geschätzt wurden und, ja, teilweise auch schlecht durchdacht waren und an den Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeigingen. Ebenso wie für Le Corbusiers Stuttgarter Doppelhaus wie für die Brünner Studentenprojekte fanden sich überhaupt erst Bewohner, nachdem die Häuser radikal umgebaut worden waren. Da die meisten der Brünner Hauseinheiten zudem erst nach Beginn der Ausstellung fertiggestellt wurden, gibt es kaum Fotografien der ursprünglichen Innenraumaufteilungen und -einrichtungen.

Als Modelle für den Massenwohnbau, das machte die Ausstellung des Wien Museums vor sechs Jahren deutlich, konnten die Siedlungen nicht dienen. Als Mustersiedlungen konzipiert, waren sie dennoch als experimentelle Projekte wichtig – sei es in Bezug auf neue Materialien wie in Stuttgart, sei es in puncto Grundrisskonzepte und Raumausnutzung wie in Wien, sei es bezüglich neuartiger kollektiver Wohnformen wie in Breslau.

Die Brünner Siedlung, die heuer ihr 90-Jahr-Jubiläum feiert, ist wohl die, der am übelsten mitgespielt wurde. Der Verkauf der als großbürgerliche Wohnstätten konzipierten Häuser – die dennoch als Muster für künftigen Massenwohnbau dienen sollten – zog sich bis 1942 hin und konnte, mit großen finanziellen Verlusten der Investoren, erst nach weitreichenden Umbauten einiger Hauseinheiten abgeschlossen werden. Der in der Mitte der Siedlung vorgesehene Spielplatz wurde schließlich als Abstellplatz für die Mülltonnen der Siedlungsbewohner genutzt.

Die – aus der Sicht der Nutzer sicher sinnvollen – Umbauten des Jahres 1942 blieben bis heute bestehen. Denkmalgeschützt sind lediglich einige wenige Fassaden der Siedlung. Damit sind weiteren Veränderungen Tür und Tor geöffnet, wenngleich man sich bemüht hat, bestehende originale Bausubstanz zu sichern. Der größte Schock ergibt sich für Leser der Dokumentation jedoch, wenn man erfährt, dass noch in den 1990er-Jahren manche der Häuser, darunter das besonders markante frei stehende Einfamilienhaus von Jiří Kroha, dermaßen radikal ungebaut wurde, dass man selbst als Fachfrau kaum zu erkennen vermag, ob und wie das alte Haus im heutigen steckt. Die Zukunft der Siedlung? Man wird sehen.