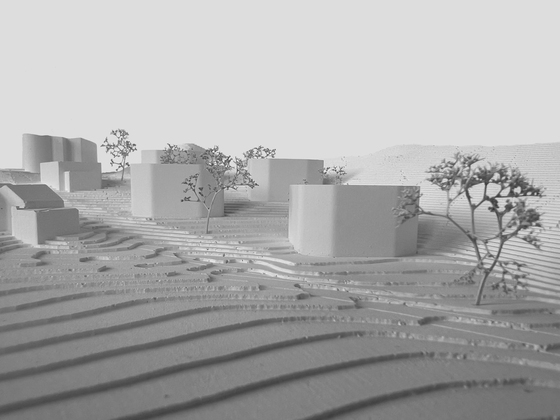

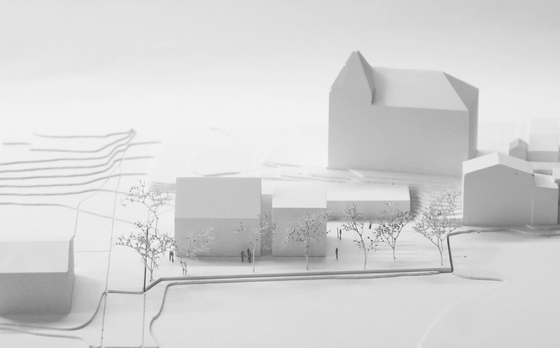

DMAA Delugan Meissl Associated Architects stellten 2024 zwei große Umbauprojekte fertig: Gemeinsam mit Josef Weichenberger Architects verwandelten sie den Franz-Josefs-Bahnhof in Wien, einen Bau von Karl Schwanzer, in ein modernes Bürogebäude, das Francis. In Bremen transferierten sie ehemalige Silotürme der Firma Kellogg’s in ein Hotel.

Im Gespräch erzählt Elke Delugan-Meissl, warum gerade das Francis Vorbild für viele Bestandsobjekte sein kann und warum ihr bei der Beurteilung eines Gebäudes auch immer die Qualität des Städtebaus wichtig ist. Sie betont, dass nicht jede Struktur für eine Konversion geeignet ist, sondern nur solche, deren Umbau einen architektonischen, funktionalen, ökologischen, sozialen sowie städtebaulichen Mehrwert bietet.