WienerBerg Dojo

Wien (A) - 2003

mit Michael Loudon, Walter Hans Michl

Architekturzentrum Wien

Studium der Architektur an der ETH; Baupraxis. 1977-85 Assistent bei Prof. A.M.Vogt und Doktorat in Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Lebte seit 1985 in Wien und arbeitete auf dem Gebiet der Architektur als Entwerfer, Historiker, Kritiker, Kurator und Austellungsmacher.

Seit 1989 gemeinsames Atelier mit Architekt Walter Hans Michl in Wien: Möbeldesign, Bau- und Wettbewerbsprojekte, Wettbewerbsorganisationen, Juryteilnahmen, städtebauliche Konzepte.

Bauten: Stadthaus in Wien-Neubau, Kirchenzentrum St.Benedikt in Wien-Simmering. Konzept und wissenschaftliche Leitung für die Steirische Landesausstellung 1995, „Holzzeit“ und Initiierung der „Murauer Werkstätten“ (mit Franziska Ullmann, Wien).

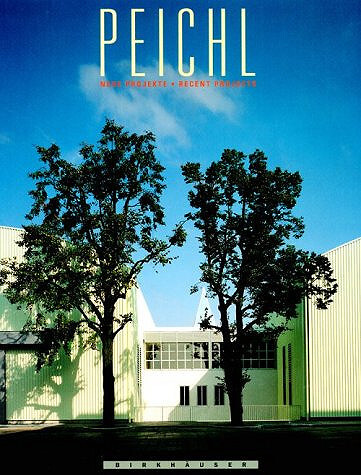

Buchpublikationen u.a. über Adolf Krischanitz, Gustav Peichl, Boris Podrecca. Regelmäßige Architekturkritik im Spectrum (Die Presse, Wien) sowie Beiträge in Fachzeitschriften und Ausstellungskatalogen.

Die Auszeichnung von Bauherrschaften durch die Zentralvereinigung der Architekten hat eine mehr als 30jährige Tradition. Sie erinnert daran, daß Qualität eben auch von dieser Seite her angestrebt werden muß, damit Architektur zumTragen kommt.

Wenn der Gastkommentator Alf Gerd Fantur beklagt, daß Wien wieder häßlicher werde (in der „Presse“ vom 16. November, Seite 2), reiht er sich ein in den depressiven Chor jener, die nur immer das Schlechte sehen und von diesem solcherart überwältigt werden, daß sie jede Hoffnung auf Besserung fahren lassen. Natürlich überwiegt in der Masse des Gebauten seit undenklichen Zeiten das Belanglose, eklektisch Zusammengegrapschte, gestalterisch Unbeholfene oder gewinnsüchtig Hingeklotzte. Warum sollen ausgerechnet beim Bauen, wo soviel Kapital auf dem Spiel steht, andere Regeln menschlichen Verhaltens vorherrschen?

Es gibt jedoch eine kleine radikale Minderheit, die, weil sie qualifiziert ist, sich nicht einfach majorisieren läßt, die Architektur will und dies auch im Verein mit Fachleuten anstrebt. Das sind Bauherren und ihre Architekten und/oder Architektinnen, die sich Kultiviertheit leisten und dies in Architektur ausdrücken.

Wer die 92 Einreichungen für den diesjährigen „Bauherrenpreis“ durchgeht, wird vielleicht überrascht sein von der Breite und Qualität des Angebots. Das österreichische Bauschaffen erweist sich an den im vergangenen Jahr fertiggestellten Bauwerken als engagiert und auf hohem Niveau angesiedelt.

Die Endauswahl gab den Juroren, Marta Schreieck, Bart Lootsma und Dietmar Steiner, einiges zu beißen. Was vor zehn Jahren noch locker in die Preisränge hätte aufschließen können, hebt nun im Verein mit anderen den Durchschnitt der eingereichten, aber nicht ausgezeichneten Bauwerke.

Es ist nämlich nicht wahr, daß es mit der Architektur bergab geht. Das Gegenteil ist der Fall: Es gibt mehr qualifizierte Architekten pro Kopf der Bevölkerung als je zuvor. Und wenn eine wachsende Zahl Bauherrschaften, wie dies zur Zeit feststellbar ist, sich für das Zustandekommen von Architektur einsetzt, wird die Zahl qualifizierter Bauwerke pro Jahr weiter wachsen.

Wie bei jeder kulturellen Entwicklung in die Breite kann nicht jedes Werk ein avantgardistisches Manifest sein, das widerspräche der Natur dieser Charakterisierung. Aber es kann an dem Ort, wo es steht, gut dastehen und einstehen, wofür es dasteht. Damit ist so ein Bauwerk natürlich auch immer eine Kritik an jenen Bauten, deren Gestalter sich in ihrem Tun verhaspelt haben. Das ist in anderen künstlerischen und Hochleistungsdisziplinen nicht viel anders. Das müssen beide Seiten aushalten.

Ein Blick auf die acht mit einem Preis ausgezeichneten Bauherrschaften zeigt drei Gruppen: private Persönlichkeiten (drei Bauten), öffentliche Hände (drei Bauten) und Körperschaften öffentlichen Rechts (zwei Bauten). Das Wahrnehmen von architekturkultureller Verantwortung ist auf der zivilgesellschaftlichen Seite nicht schwach vertreten, was zu hoffen Anlaß gibt. Dasselbe gilt für jene der Gemeinwesen, obwohl sie dort noch verbreiteter zu Hause sein müßte, weil die kulturelle Verantwortung eine institutionelle ist. Jede Auswahl ist zudem Ausdruck der spezifischen Jury-Atmosphäre und -Diskussion, wofür die Mitglieder des Gremiums die Verantwortung übernehmen. Und das Ausscheiden fiel in diesem Jahr gewiß nicht leicht.

Nicht die Größe des Bauwerks ist für seine Qualität maßgebend. Das beweisen das Feuerwehr- und Kulturhaus in Hittisau im Bregenzer Wald, die Schlosserhalle in Trumau im südlichen Niederösterreich und der Kinder- und Jugendhort in Taxam bei Salzburg. Bürgermeister Konrad Schwarz hatte es nicht immer leicht, seinen Bregenzerwäldern den klaren Entwurf der noch nicht 40jährigen Architekten Andreas Cukrowicz und Anton Nachbaur-Sturm nahezubringen, denen der erfahrene Baukünstler Siegfried Wäger zur Seite stand. Die Verknüpfung von Zweckbau als Rüst- und kultureller Nutzung als Veranstaltungshaus einte jedoch die Bürger. Heute bestreiten sie ein engagiertes Kulturprogramm in der räumlich ansprechenden Struktur, die im Hauptgeschoß mit viel Holz und differenzierter Licht- und Blickführung Stimmung schafft. Im Sockelgeschoß gelang es, für das Feuerwehrmagazin eine zwar technische, aber dennoch angenehme Atmosphäre zu erzielen.

Hinreißend ist die von Ursula und Ernst Holzmann gewagte Kombination von Schlosserei und Bar am Dorfrand von Trumau, deren rostende Fassadenbleche mit den bündig sitzenden Glasflächen kontrastieren. „Pool Architektur“ - das sind Christoph Lammerhuber, Axel Linemayr, Florian Wallnöfer und Evelyn Wurster (alle unter 40) - haben an die Werkhalle eine schräge Bar komponiert, die nach außen wirkt und deren vielversprechendes Inneres - natürlich mit viel Stahl - tagsüber als Sozialraum dient und abends zu einem gut frequentierten regionalen Treffpunkt zu werden verspricht. Der Blick durch hohe Glasscheiben in die Werkstatt ist im Bierpreis inbegriffen.

Salzburgs Baudirektor Walter Hebsacker scheute sich nicht, das anspruchsvolle Projekt eines hölzernen Aufbaus für den einer Schule angefügten Hort auf eine bestehende Schwimm- und Turnhalle von den ebenfalls noch nicht 40jährigen Architekten Maria Flöckner und Hermann Schnöll ausführen zu lassen. Einfühlsam gestaltete Räume und Raumzonen sowie ein Nullenergiekonzept für den Neubauteil bilden den Ertrag dieses Verfahrens, von dem vor allem die Kinder und Jugendlichen profitieren werden.

Daß die einzigartige Initiative von Agnes und Karl-Heinz Essl für den privat finanzierten Museumsbau in Klosterneuburg einen Bauherren-Preis verdienen würde, war wohl am leichtesten zu erraten. Die für Wien typischen anfänglichen Unkenrufe sind längst verstummt, die Architektur von Heinz Tesar wurde von berufener Seite gewürdigt, und der lebendig gestaltete Betrieb sichert dem gewichtigen kulturellen Ort vor den Toren Wiens eine florierende Zukunft.

Die Generali-Gruppe kann bereits auf eine Reihe engagierter Bauwerke verweisen, darunter die damals überraschende Skulpturenhalle im Inneren eines Baublocks in Karlsplatznähe. An dem ungleichen Turmpaar über dem Donaukanal konnte Hans Hollein wesentlich ungestörter arbeiten als an dem populistisch angefeindeten Haus am Stock-im-Eisen-Platz. Auch wird sein Bestreben nachvollziehbar, antagonistische Volumen und plastische Bewegungen vom Groß- ins Kleinmaßstäbliche gleichsam auspendeln zu lassen und auf diese Weise Gegensätze sichtbar zu machen und doch zu versuchen, sie zugleich aufzulösen.

Rationalität in der strukturierten Durcharbeitung, gepaart mit ökonomischer Konsequenz, zeichnet die Wohnanlage für die Neue Heimat Tirol am Lohbach in Innsbruck aus. Über mehrere verschiedenerorts gebaute Etappen haben Carlo Baumschlager und Dietmar Eberle mit ihrem bekannt effizienten Büro einen Typus präzisiert und weiterentwickelt, dessen Reife sich darin zeigt, daß er nicht schematisch reproduziert, sondern jedes Mal durch neuerliche Überlegungen verbessert wurde.

Eine besondere Rolle spielt der Umgang mit alter Bausubstanz, weil sich darin sowohl Sensibilität der Analyse als auch gestalterische Kraft erkennen lassen. Dem Grazer Kaufmann Albin Sorger wird es 1993, bei Planungsbeginn, noch nicht bewußt gewesen sein, worauf er sich mit dem denkmalgeschützten Bestand der ehemaligen Stadtmühle eingelassen hatte. Dem heute 41jährigen Burgenländer Hans Gangoly gelang es, mit seinem komplexen Entwurf und seiner Fähigkeit zum Gespräch sowohl das Denkmalamt zu begeistern als auch den Bauherrn von der Notwendigkeit zu überzeugen, der beeindruckenden, alten Tragstruktur aus Holz eine räumlich spannende, neue Funktionsstruktur mit verschieden großen Wohnungen zu überlagern. Das Resultat ist feinsinnig, vermeidet allerdings harte Gegensätze von aufgesetzter Radikalität. Nichtsdestotrotz ist es eindeutig ein Stück Architektur, das am Ende des Jahrhunderts ins nächste weist.

Mit der Bewahrung der in den fünfziger Jahren von den Architekten Ramersdorfer & Meusburger unbekümmert und locker hingebauten Alten Textilschule hat der Stadtplaner von Dornbirn, Markus Aberer, wichtige Pionierarbeit geleistet, ist doch das Verständnis für Bauwerke aus dieser Zeit noch keineswegs selbstverständlich, denn gerade in jüngster Zeit mehren sich die Verluste in unverzeihlicher Weise. Unterstützt von Bürgermeister Wolfgang Rümmele, Stadt Dornbirn, und vom Land Vorarlberg, gelang es, dieses Bauwerk nicht bloß zu erhalten, sondern in der Fachhochschule Vorarlberg auch eine passende und vitale, die Anlage aufwertende Nutzung zu finden.

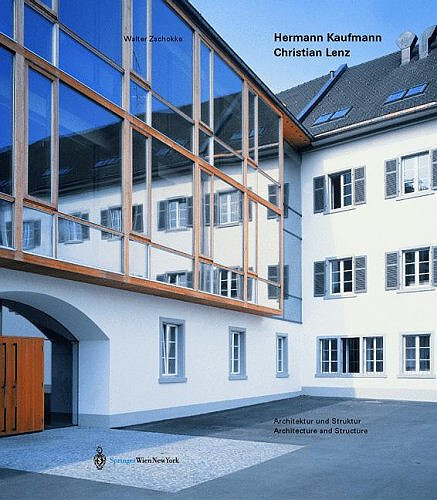

Die bereits mehrfach bewährten Vorarlberger Fachleute Helmut Dietrich, Hermann Kaufmann, Christian Lenz und Wolfgang Ritsch erneuerten teils sanft und flexibel abgestuft, bewältigten aber auch schwierige bautechnische und bauphysikalische Probleme unter Wahrung des spezifischen architektonischen Ausdrucks der Bauzeit. Mit Präzision und Sparsamkeit bewiesen sie den architektonischen Wert des Bauwerks, indem sie ihm neuen Glanz verliehen, ohne den Widerschein der dynamischen, heute bereits verklärten fünfziger Jahre zu überstrahlen.

Die acht prämierten Beispiele bilden die Spitze eines Bergs von Beispielen, die seit vorigem Jahr in Österreich neu dazugekommen sind. Sie beweisen, daß es um die Architektur in Österreich so schlecht nicht stehen kann. Die geographische Verteilung über die Bundesländer sollte aber nicht zuletzt der alten Metropole Wien zu denken geben.

Der Spielraum bei der Errichtung eines Bürohauses in der Brünner Innenstadt war denkbar knapp. Doch Sapák, Skrabal und Grym verschafften sich Luft genug für eine städtebaulich angemessene und handwerklich souveräne Lösung in der Tradition der tschechischen Moderne.

...folgt.

Oftmals überanstrengt zeitgenössisch, nicht selten volkstümelnd: Schulhausbau auf dem Land. Anders in Dobl bei Graz: Dort haben Klaus Leitner, Peter Pretterhofer und Sonja Simbeni eine Volksschule mit Mehrzwecksaal intelligent in die Landschaft hinzugefügt.

Wenige Autominuten süd- westlich von Graz liegt das Dorf Dobl am Fuß eines niedrigen Hügelzugs, dessen flache Kuppe ein kleines Schloß, die Kirche, das alte Schulhaus sowie einige Nebengebäude und mehrere Wohnhäuser trägt. Ostseitig, an der Geländeschulter, schließen zwei neu errichtete Baukörper für Volksschule und Mehrzwecksaal den Kirchenbezirk räumlich ab.

Keine 200 Meter weiter nördlich ragt ein konstruktiv interessanter Sendemast in den Himmel, dem umfangreiche Baulichkeiten zugeordnet sind, die erkennbar aus den frühen vierziger Jahren stammen. Es handelt sich um die ehemalige Station „Alpen“ des Senders „Donau und Alpen“ mit einer Reichweite von Norwegen bis Nordafrika. Später sendete von hier der ORF; heute dienen die Räume einem Privatradio. Im Ausgedinge trägt der Mast eine Batterie Mobilfunkantennen.

Die Anlage steht unter Denkmalschutz. Friedrich Achleitner, der die monumentale Baukörperfolge entlang der Hangkante vor Jahren registrierte, attestiert ihr insofern Bedeutung, als es sich „um ein selten gut erhaltenes Beispiel eines technischen Baus handelt, der unter rigorosen ideologischen Bedingungen entstand“.

Nun, dieselbe Hangkante trägt auch die uns interessierenden Schulgebäude. Der Entwurf lehnt sich gestalterisch nicht an die nördliche Nachbarschaft an. Siedlungsbaulicher Bezug ist die Gebäudegruppe um die Kirche. Die Architekten verdrängen nicht, sondern analysieren nüchtern den prinzipiellen Charakter der ordensburghaft dräuenden Anlage. Und stoßen dabei auf die Art, wie Architekt Walther Schmidt, Berlin, sich auf die Topographie bezog. Das übrige an gestalterischem Ausdruck sei Fachleuten Mahnung, sogar Warnung, eine Identifikation mit demonstrativ totalitärer Machtpolitik vorher zu bedenken, nicht nachher zu vermelden, man hätte nicht anders gekonnt. Achleitner „erscheint die Anlage als eine Art Psychogramm einer Ideologie und als Akt der symbolischen Verklammerung gespaltener, ja konträrer Interessen“.

Jedenfalls vermieden die Entwerfenden - Klaus Leitner, Peter Pretterhofer und Sonja Simbeni - eine Überreaktion. Sie plazierten ihre breitgelagerten Baukörper solcherart an die Hangkante, daß die beiden Teile in der Ansicht von Osten, von wo auch die neue Zufahrt erfolgt, den spitzbehelmten Kirchturm flankieren. Im südlichen Trakt (im Bild rechts) befindet sich die Volksschule, im nördlichen Trakt der Mehrzwecksaal. Von der hofartigen Plattform dazwischen bietet sich ein Ausblick über den sanften Abhang, Straße und Wald. Talseitig wird erkennbar, daß die beiden von oben getrennt scheinenden Teile im unteren Geschoß verbunden sind. Längs über beide Baukörper ziehen sich hohe Dachaufsätze, die über der Mehrzweckhalle den Lüftungsaggregaten, über der Schule jedoch einer durchdachten Innenbelichtung dienen.

Ein erdig dunkles Rot verleiht dem Äußeren der Anlage elementare Kraft, deutet aber zugleich nach Skandinavien: zu Gunnar Asplund und anderen. Nein, hier stand nicht die „Grazer Schule“ Pate, sondern eine in der Steiermark vorhandene schmale Architekturströmung, die auf das Wirken von Franz Riepl zurückzuführen ist. Klaus Leitner und Peter Pretterhofer, ehemalige Assistenten des Grazer Professors, sowie Sonja Simbeni haben als Team den 1998 ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. Anton Weber, der durchsetzungskräftige junge Bürgermeister von Dobl gab als Bauherr Tempo vor, und zum heurigen Schulbeginn wurde eröffnet.

Was heute von außen betrachtet zurückhaltend selbstbewußt dasteht, birgt im Inneren eine räumlich interessante und von der Lichtführung her wirkungsstarke Konstellation versetzter Ebenen und räumlicher Durchdringungen. Der an seiner Längsseite nach Osten geöffnete Dachaufsatz läßt das Licht auf die gegenüberliegende gebäudelange Wandscheibe fallen. Von hier wird es diffus hinunter in die Ganghalle reflektiert, die längs mittig das Bauwerk durchzieht. Ohne Blendung gelangt damit eine große Lichtfülle in den die gesamte Anlage erschließenden Raum.

Die obere Zugangsebene greift ins Bauwerk hinein, wo ein geräumiges Foyer bei Regenwetter als Pausenbereich dient. Von hier führen zwei Stiegenanlagen zu den beiden halbgeschoßig versetzten Ebenen der ostorientierten Klassenzimmer. Einmal quer zur Längsachse, die vom vertikalen Lichtraum verkörpert wird, und einmal parallel dazu, was erlaubt, beim Wechsel der Niveaus den hohen Längsraum auf zwei Arten zu erfahren.

Derzeit modische Glasbrüstungen sucht man hier vergebens, weil die Entwerfenden massive Brüstungen zur räumlichen Definition sowie als lichtstreuende Flächen einsetzen. Daß sich unter der Spachtelung und einem dematerialisierend weißen Anstrich meist scheibenförmige, strukturell tragende Glieder aus Stahlbeton verbergen, wird nur fachkundigen Beobachtern auffallen. Sie ermöglichen jedoch langgezogene, stützenfreie Öffnungen, die vor allem räumlich wirken, ohne ihre statisch-konstruktive Funktion in den Vordergrund zu stellen.

Die Lichtfülle läßt einen attraktiven Binnenraum entstehen: nicht Lichthof, nicht Korridor, eher ein räumliches Herz des Schulgebäudes, von dem alle angrenzenden Zimmer und Räume profitieren. Vom Foyer blickt man diagonal durch gangseitige Oberlichter über die Köpfe der somit ungestört lernenden Schüler hinweg, aus den ostseitigen Fenstern auf die Wiese. Auch in dieser Außenmauer wird das Prinzip einer - in diesem Fall gelochten - Scheibe angewendet.

Um dies anzudeuten, sind die Fenster versetzt angeordnet. Im Grundriß ist die aus dem Versatz resultierende halbe Klasse als Gruppenraum vermerkt. Scheinbar formale Aspekte erweisen sich damit als mit dem Kontext des architektonisch sorgfältig durchkomponierten Gesamtkonzepts vernetzt.

Der Mehrzwecksaal öffnet sich nach Osten auf einen Vorplatz, den ein halbes Dutzend Linden in wenigen Jahren beschatten werden. Im Inneren verschwinden die Sportgeräte hinter Wandverkleidungen, weil man für die zahlreichen Anlässe der Dorfgemeinschaft den Turnhallencharakter hintan halten wollte. Eine einfache Bar im unteren Foyer, von einer schwenkbaren Wand verdeckt, verspricht heiteres Festefeiern. Damit ist für Schule und Dorfgemeinschaft doppelt vorgesorgt: architektonisch auf überregional herzeigbarem Niveau, ist das Bauwerk zugleich einfühlsam gegenüber Ansprüchen des lokalen Dorflebens.

Ein Stahl-Tragsystem, OSB-Spanplatten, Welleternit: Petr Hrusa und Petr Pelcák setzten bei ihrer Tennishalle in Litomisl, Tschechien, billigste Materialien ein. In deren Gestaltung erweisen sie sich allerdings als souveräne Fortsetzer der tschechischen Moderne.

Das tschechische Städtchen Litomisl verfügt über einen beachtlichen historischen Stadtkern mit einem weiträumigen Hauptplatz. Kulturbeflissenen ist der Name vielleicht bekannt als Geburtsort des Komponisten Bedrich Smetana, dessen Denkmal das Zentrum ziert. Oder man kennt Litomisl einfach als eine der zahlreichen liebenswürdigen Kleinstädte, die zu besuchen sich immer lohnt, weil sich dort manches erhalten hat und somit nachvollziehbar bleibt, was in größeren Städten vom Zeitenlauf überfahren oder weggefegt wurde. Im Guten wie im Schlechten atmen sie Geschichtlichkeit des Alltags, von Handwerkern und Kaufleuten, von Bürgerstolz und -sturheit, Aufstieg und Niedergang.

Nun hat Litomisl heute das Glück, von initiativen und kulturbewußten Leuten regiert zu werden, die um den Wert des Stadtbildes wissen, für die aber die Geschichte nicht im 19. Jahrhundert stehengeblieben ist. Was heute neu entsteht, soll daher zeitgenössische Züge tragen, was an Hand einer 1999 fertiggestellten Tennishalle eindrücklich bewiesen wird.

Die Sportanlagen befinden sich etwas außerhalb der Stadt im Zuge eines flachen Bachtälchens, das von Birken und verschiedenerlei Pappeln gesäumt wird. Kleingärten verleihen der südexponierten Talflanke ein spezifisches Flair, an der gegenüberliegenden Seite zieht sich ein beliebter Spazierweg an der Geländeschulter hin, und im Talgrund reiht sich ein halbes Dutzend Tennisplätze dem Bachlauf entlang, die vom Weg her gut einsehbar sind.

Ein Mehrzweckgebäude mit einer Übungshalle für Tennis, drei Squash-Courts, ausreichend Garderoben, der Platzwartwohnung und einem kleinen Restaurant sollte dazukommen. Kosten durfte es nicht viel, da die Einbauelemente der Squash-Anlage komplett aus den USA importiert werden mußten, was in einem ostmitteleuropäischen Reformland eine extrem hohe ökonomische Barriere bedeutet.

Die beiden Brünner Architekten Petr Hrusa und Petr Pelcák gewannen das Auswahlverfahren mit dem Entwurf für einen einzigen Baukörper, den sie in Talrichtung auf die Geländekante setzten, die Niveaudifferenz mit zwei Zugängen nützend. Gut drei Fünftel des Baukörpers beansprucht die Tennishalle, den Rest teilen sich im Untergeschoß Garderoben und Clubräume, im Hauptgeschoß Squash-Courts und Restaurant sowie - im Obergeschoß über dem Restaurant - die Wohnung für den Platzwart mit Familie.

Ein flaches Satteldach aus Welleternit deckt den langen Baukörper, dessen Nordfassade über das Tal hinweg die Aufteilung vermittelt: ein langes, tiefliegendes Bandfenster vor der Tennishalle und, etwas kürzer, eines vor dem Restaurant, mit großen Schiebeelementen, sommers zu öffnen, sodaß der Schankraum zur Loggia wird und Aussicht auf die Tennisfelder bietet.

Kostengünstig bauen heißt, beim in großen Flächen erforderlichen Material das billigste in einfachster Verarbeitung zu wählen. Die Außenhaut besteht aus zementgebundenen Spanplatten ohne Anstrich. Innen wurden OSB- Spanplatten verwendet, deren große Späne ein typisches Muster erzeugen. Für das Tragsystem wurde eine Standard-Stahlkonstruktion aus dem Industriehallenbau gewählt. Damit war die Stimmung bereits weitgehend vorgegeben. Das eher ärmlich wirkende Material drohte jeden gestalterischen Anspruch zu unterlaufen.

Die Strategie der Architekten zielte auf Sorgfalt: Sorgfalt in den Proportionen, Sorgfalt in den Details und Sorgfalt bei der Gestaltung der Öffnungen. Mit großen, längsrechteckigen Tafeln wird die Fassade strukturiert. In die horizontalen Fugen eingesetzte Eichenholzleisten betonen die lagerhafte Ruhe der Fassade, die Tafelgröße liegt zwischen kleinteilig und großflächig, das heißt zwischen texturiell und atektonisch. Mit der Zwischengröße gelingt es, im Verhältnis vom Teil „Platte“ zum Ganzen „Hallenbau“ eine Proportion zu finden, die Monumentalität anklingen läßt. Dies reicht aus der Distanz prinzipiell aus, das Bauwerk als „Architektur“ anzukündigen.

Die Öffnungen sind der Plattenordnung unterworfen. Damit erhält letztere, trotz des extrem preiswerten Materials, mehr formales Gewicht. Die differenzierte Behandlung der Öffnungen - fassadenbündig in Metallkonstruktion für die großen Fenster, tiefliegend in Holzkonstruktion für die kleinen sowie leicht vorstehend in Metallbau für den Haupteingang - ergibt ein weiteres qualitatives Gegengewicht zum Material.

S orgfältig durchdachte Details bis hin zur Wahl der Schrift beim Eingang verleihen dem Bauwerk auch aus der Nähe betrachtet jene Qualität, die im Gesamtkontext zu angemessenem kulturellem Gewicht verhilft. Denn man soll nicht vergessen, es ist eine Sporthalle, keine Kirche, aber auch keine Industriehalle.

Im Inneren setzt sich das Prinzip Aufwertung mit einfachsten Mitteln fort. Sei dies die gelungene Kunst am Bau durch einen Maler, der im Gang die Wände mit einem fröhlich-frischen Muster versah. Oder seien dies die Möbel im Restaurant, wo speziell entworfene, gewichtige Tische mit klug ausgewähltem Standardmobiliar jene Mischung bilden, die sich klar von einem Kantinenklima unterscheidet. Die große Halle ist bestimmt von der Wirkung der OSB-Platten, deren gelbbrauner Holzton die Alterung vorwegzunehmen scheint. Das Gefüge der sichtbaren, rot gestrichenen Stahlkonstruktion und die akustisch wirksamen, einfachen Lat- tenroste an den Stirnseiten relativieren die Gefahr nostalgischer Fünfziger-Jahre-Verklärung.

Mit ihrer Tennishalle in Litomisl gelang Petr Hrusa und Petr Pelcák ein Bauwerk, das sich von jenen Investorenkubaturen unterscheidet, die in vielen Fällen das Bild neuer Bauten in den tschechischen Städten prägt. Sie demonstrieren die Souveränität bewußten Architektenhandwerks über die materiellen Bedingungen und setzen die Tradition der entwickelten Moderne fort, die sich in der Tschechoslowakei bis 1938 auszubreiten vermochte. Nach der jahrzehntelangen, für die Architektur lähmenden Phase kollektivistischen Ungeists finden sich mittlerweile nicht nur vereinzelte Bauwerke von ansprechender Qualität, wie ein Blick in die aktuelle Prager Architekturzeitschrift „Architekt“ bestätigt.

Auch wenn es vorerst eher kleinere Umbauten und Einfamilienhäuser sein mögen - so hat es andernorts mit der Wiedererweckung der Architekturkultur auch angefangen.

Zwischen Reihenhaus, verdichtetem Flachbau und Geschoßwohnungsbau: Walter Stelzhammers Atriumhäuser sind eine eigene, zukunftsträchtige Kategorie dichten urbanen Wohnbaus, weil sie für vielfältigste Bedürfnisse Räume und Zonen bereitstellen.

Der lange, gedrungene Baukörper füllt fast das gesamte Grundstück. Gerade daß man mit dem Automobil außen herum fahren kann und noch ein schmaler Streifen Grün bleibt. Die Stirnseite zur Ziedlergasse nahe dem Kirchenplatz ist fast blind zu nennen. Zwei niedrige Fenster und ein hinter Betonbrüstungen gut geschützter Balkon verstärken die abschirmend geschlossene Wirkung der weißen Mauer. Auch die langen Seitenfassaden, die das eingezogene Kellergeschoß überragen, sind wenig geöffnet, aber dennoch nicht unfreundlich. Ein kleiner Balkon zum Hinaustreten mag dem Gespräch mit Kindern, Besuchern oder Nachbarn zu ebener Erde dienen.

Erst die Vogelschau bietet Einblick in die Struktur, die das differenzierte Innenleben verständlich werden läßt. Denn die dicht aneinandergefügten Wohn- einheiten sind nach oben, zum Lebensraum der Mauersegler und zu den Wolken geöffnet. Zwei Zeilen quadratischer Atrien sind zwei Geschoße tief in den Baukörper eingeschnitten. Daran fügen sich U-förmig die Wohneinheiten, einen Schenkel zur Fassade, den anderen zur Mittelmauer, die sich längs durch den gesamten Baukörper zieht. Zweimal neun Atrien zu zwei Wohneinheiten ergibt 36 Häuser zu 130 Quadratmeter Wohnfläche in einer Großform. Die Erbauer nennen es „Wohnarche“. Ein kleiner, zweiter Block daneben enthält weitere sechs Einheiten.

Walter Stelzhammer, Plischke-Schüler mit einem Naheverhältnis zum osmanischen Kulturraum, ist ein zäher Forscher und Tüftler, der sich seit Jahren mit Fragen verdichteten Wohnens auseinandersetzt. Sein Entwurf für ein doppelt breites Handtuchgrundstück in Atzgersdorf, unter extrem kostenkritischen Bedingungen entstanden, ist seit der Wohnanlage Schmidgunstgasse in Simmering von Franz E. Kneissl das interessanteste Wohnbauwerk dieser Art. Zwischen Reihenhaus und verdichtetem Flachbau einerseits und dem Geschoßwohnungsbau andererseits beansprucht diese Strukturform eine dritte Kategorie, die als intelligente Alternative eines dichten, urbanen Wohnens längerfristig Zukunft hat.

Als erstes trennt Walter Stelzhammer das Atrium mit einer schalldämmenden Milchglaswand in zwei Teilräume, sodaß die Nachbarn sich akustisch nicht stören, der Charakter des Hofes aber dennoch nicht beengend wird. Sodann stapelt er zwei Wohngeschoße auf das Sockelgeschoß, deren Licht- und Luftbezug vornehmlich durch das Atrium erfolgt. Eine baurechtlich gefinkelte, teilweise öffenbare Glasüberdachung ermöglicht unterschiedliche, auf die Witterung abgestimmte Formen der Nutzung. Am Dach bietet der Architekt ein großzügig verglastes Dachzimmer, eine blick- und windgeschützte sowie eine offenere Terrasse an, die sich die Bewohner unter Zuhilfenahme der Produkte aus Baumärkten umgehend in lauschige Dachgärten verwandelt haben.

In den Schenkeln des Grundriß-U befinden sich Wohnräume, die nicht oder wenig spezifiziert sind. Es lassen sich mehrere Varianten, bis zur Teilung in zwei Kinderzimmer, durchspielen. Das Verbindungsstück enthält die Treppe, Sanitärräume und den zum Atrium verglasten Gang. In den großzügigen Vorraum im Sockelgeschoß kann eine komplette Familie inklusive Hund eintreten, um begrüßt zu werden. Hinter der Stiege schließt der Kellerraum an. Das Auto läßt sich vor dem Hauseingang parkieren, wo man regengeschützt aussteigen kann.

Das Atriumhaus kennen wir aus dem Mittelmeerraum schon seit Jahrtausenden. Seit die Bautechnologie die Feuchteabdichtung beherrscht, ist es auch in unseren Breiten möglich geworden, Hof und angrenzende Räume für den Aufenthalt angenehmer zu machen. Dank der Lage im ersten Obergeschoß und des glasklaren Schiebedachs entsteht ein angenehm intimer Wohnbereich, weder drin noch draußen. Walter Stelzhammer erweist sich als vorausschauender Wohnbauarchitekt, der weder Ideologien vorgibt noch zwanghaft modische Auslenkungen inszeniert, sondern für die vielfältigsten menschlichen Tätigkeiten, Bedürfnisse und Befindlichkeiten Räume, Zonen und Bereiche bereitstellt.

Denn die Menschen sind nicht bloß verschieden, sie verhalten sich sowohl zu Tages-, Nacht- und Jahreszeiten anders als auch in den Lebensaltern. Der Vielfalt an Ansprüchen begegnet Stelzhammer mit einem trotz aller ökonomischen Einschränkungen offenen Prinzip. Dabei ist es nicht unerheblich, daß die Stiege durch das Haus hinaufführt, auf das flache Dach. Auch wenn von dort kein Weg weiter führt, bieten die räumliche Entspannung und die Öffnung zum Himmel wesentlich mehr als etwa der Dachraum eines konventionellen Hauses.

Wohnen heißt in unserem Kulturraum vor allem auch, sich individuell zurückziehen zu können, sich zu sammeln, frei gewählte Intimität und die Abschirmung vom Gewühl der Agglomeration zu genießen. Da bietet der Zugang zu einer privaten Dachterrasse einen kaum zu überschätzenden Wert: individuelles Außenwohnen unterm Himmelsgewölbe oder unterm Sternenzelt. Das sind konzeptionelle Qualitäten, die einen sparsamen Ausbaugrad im übrigen Bereich mehr als kompensieren.

Im Vergleich mit den etwa zehn Jahre älteren Atriumhäusern der Wohnanlage Traviatagasse, wo die Organisation der privaten Außenräume auf halbem Weg stehengeblieben ist, bietet die Wohnanlage in Atzgersdorf mehr und sorgfältiger durchdachte Antworten zur Wohnungsfrage.

Nun wird sich manch einer denken, daß dies in den Außenbezirken noch angehen möge, aber in den dicht verbauten Quartieren innerhalb des Gürtels zu eng empfunden würde. Dem ist nicht so, entgegnet der unermüdliche Planer und legt ein Projekt vor, das er an der Kaiserstraße, im Baublock zwischen Bernardgasse und Neustiftgasse bearbeitet. Das schmallange Grundstück wird im Süden von einer hohen Feuermauer beschattet. An diese lehnt sich nun eine Zeile gestapelter Atriumtypen an, deren Binnenräume zum langgezogenen Hof hin loggienartig offen oder verglast sind.

Der fünfgeschoßige Aufbau enthält im Erdgeschoß Ateliers, denen im Mezzanin Galerieräume zugeordnet sind. Darüber, im ersten Stock, ist eine Einliegerwohnung eingeschoben, die aber auch mit dem Atelier verbunden werden kann. Ihr Hauptzugang erfolgt über einen deutlich abgerückten Steg entlang der gegenüberliegenden Grundstücksgrenze.

Ein weiterer, dem klassischen Wohnen dienender Atriumtyp wird nun darüber gestapelt. Die Besonnung ist angemessen, für Ateliers wäre sie schon fast wieder unangenehm. Das Prinzip folgt dem Wohnungstyp in Atzgersdorf; nur die Glaswand zum großen Hof ist selbstverständlich durchsichtig. Natürlich verfügt das Haus über eine Dachterrasse.

Die kompakte Wohnform paßt in den dicht verbauten siebten Wiener Gemeindebezirk, weil sie vom Nutzungsmix her Ansprüchen entspricht, wie sie hier von Bewohnern gern gestellt werden. Es zeigt sich auch, wie anpassungsfähig der Atriumtyp ist, da seine Addierbarkeit nahezu beliebig ist.

Indem er Licht und Luft über das Atrium hereinholt, sind keine weiteren Fenster erforderlich, können aber dort, wo sinnvoll und möglich, gesetzt werden. Der Straßenlärm wird nebensächlich, und die Einsichtproblematik stellt sich kaum, weil das Gegenüber zur selben Wohneinheit gehört. Unterschiedliche Größen sind kein Problem, weil jeweils ein Schenkel des „U“ weggelassen werden kann, was die Wohnfläche fast halbiert.

Ein hoher Vorfertigungsgrad wurde bereits in Atzgersdorf realisiert, wobei hier die junge Generation in der Leitung der Generalunternehmung ihr Verdienst am Zustandekommen der Innovation hatte. Denn selbst wenn heute die Bauträger bereit sind, innovative Konzepte durchzudenken und anzubieten, muß dieser Schritt auch bautechnisch und in der Ausführung erfolgen, weil sonst die Kosten nicht gesenkt werden können.

Vorfertigung steht bis heute unter dem Verdacht, der Grund für schematische Fassaden und unflexible Grundrisse zu sein. Das trifft jedoch so nicht zu. Vielmehr existieren noch ideologische Rudimente aus den zwanziger und dreißiger Jahren, als parallel zu Industrialisierung und Fordismus totalitäre, gleichschalterische Ideologien um sich griffen. Sie flossen und fließen nicht selten unbewußt in die Entwürfe und Ausführungen ein.

Im Gegensatz zu funktionalisierten, prästabilierten Zimmerteilungen schaffen daher offe-ne, nutzungsneutrale Grundrisse entscheidende Voraussetzungen zur Entwicklung individueller Ausdrucksformen, die dann jene gelebte kulturelle Vielfalt zuläßt, die beispielsweise an den Dachgärten, in der Draufschau von gar nicht so weit oben, ablesbar wird.

Ob Weltausstellungspavillon, Espresso-Bar oder Zigarettenpackung: Oswald Haerdtl, 1899 bis 1959, nahm sich auch scheinbar nebensächlicher Dinge der visuellen Kultur an. Adolph Stiller präsentiert in einer Wiener Ausstellung die Breite von Haerdtls Werk.

Dem Wiener Architekten und Designer Oswald Haerdtl, 1899 bis 1959, ist im Vergleich zu Josef Hoffmann, Adolf Loos oder selbst Josef Frank nicht dieselbe internationale Beachtung zuteil geworden. Fast drei Jahrzehnte jünger als sein mittlerweile weltbekannter Lehrmeister Josef Hoffmann, war er in den zwanziger Jahren als Nachfolger von Max Fellerer zum Büroleiter aufgerückt und wurde in den dreißiger Jahren Atelierpartner Hoffmanns, von dem er sich aber 1939 trennte.

Studiert hatte Haerdtl bei Oskar Strnad. Zur Architektur war er über die Graphische Lehranstalt, eine Tischlerlehre und das Studium der Malerei gekommen. Seine Begabung für visuelle Wahrnehmung war somit mehrfach geschult, und von einem feinsinnigen Tastgefühl zeugen die zahlreichen, angenehm zu besitzenden Möbel aus seiner Hand.

Diese Kultiviertheit versuchte er unablässig auf seine Umgebung zu übertragen. Tatmensch und manischer Arbeiter, der er war, hielt er tief in die Nächte hinein zeichnend seine Gedanken fest und bereitete den Mitarbeitern die Arbeit für den nächsten Tag vor. Während seiner beruflichen Entfaltung geriet Oswald Haerdtl in die kulturellen Umbrüche der zwanziger und dreißiger Jahre, hielt aber Distanz zur totalitären Entwicklung und lavierte, wohl auch mit Glück, durch Naziherrschaft und Weltkrieg, um danach mit Energie und größtem Einsatz zur kulturellen Wiederbelebung beizutragen.

Während Josef Hoffmann - auch - edle Zigarettenetuis entworfen hatte, befaßte sich Kettenraucher Haerdtl - auch - mit dem graphischen Design von Zigarettenpackungen. Daran zeigt sich nicht zuletzt die Breite seiner Begabung und sein Anliegen, auch scheinbar nebensächlichen Dingen der visuellen Kultur Interesse zu schenken.

Zählen in den dreißiger Jahren die Pavillons auf den Weltausstellungen in Brüssel 1935 und Paris 1937 zu seinen herausragenden Werken, so sind es in den fünfziger Jahren der Messepavillon für Felten & Guilleaume, eine Schule am Czerninplatz, ein Druckereigebäude in Wien-Margareten und das Historische Museum der Stadt Wien sowie unzählige Ladenlokale, Kaffeehaus-Einrichtungen und Espresso-Bars, die sein Schaffen vergegenwärtigen.

Besonders für letztere wirkte er als Kenner der norditalienischen Cafékultur positiv erneuernd, Plüsch und kalten Mief durch Italianitá und mediterrane Leichtigkeit ersetzend. Als wahrscheinlich einziges verbliebenes Beispiel gilt die Milchbar im Volksgarten.

Haerdtls Architektur zeichnet sich durch proportionale Klarheit und disziplinierte Sachlichkeit aus. Mit exakt gesetzten Maßnahmen erreicht er architektonische Wirkung. So gelingt ihm mit dem Pavillon für Felten & Guilleaume auf dem Wiener Messegelände eine perfekte Inszenierung von Luftigkeit und Transparenz, eine nahezu sakrale Interpretation des Vierstützentypus mit abgesetzter klimatischer Trennebene, die räumlich kaum zu existieren scheint.

Natürlich half ihm dabei die Einfachverglasung, die weniger spiegelt als heute die doppelten Scheiben, aber architektonisch-konstruktiv und von den Proportionen her war er souverän. Die ruhige, ausgewogene Fassade der Schule am Czerninplatz zeigt, wie er mit geringster Instrumentierung sensibel umgehen konnte. Seine „Einfachheit“ war nicht dominant plakativ, sondern nobel.

Daß das Historische Museum in mancher Beziehung etwas verkrampft wirkt, hängt wohl eher mit der Einmischung des Juryvorsitzenden und damals in Wien sehr mächtigen, in politisch-moralischer Hinsicht fragwürdigen Professorenkollegen an der Akademie für angewandte Kunst, Franz Schuster, zusammen als mit einem etwaigen Knick in Haerdtls Gestaltungsvermögen. Daß Haerdtl edel wirkende Formen beherrschte, bewies er mit einer Inneneinrichtung für das kriegsbeschädigte Bundeskanzleramt. Eindrücklich ist auch seine Fähigkeit zu perfekter Integration von Schrift in Architektur, was nur wenige außer ihm beherrschten.

Dem universalen Architekten und Kulturbürger Haerdtl wurde nun die verdiente Würdigung zuteil. Leider für viele seiner Werke zu spät, wie aus dem kommentierten Werkverzeichnis hervorgeht. Der Wiener Architekturwissenschaftler Adolph Stiller hat in jahrelangen Forschungen den Nachlaß Haerdtls aufgearbeitet, der von den Erben sorgsam bewahrt und äußerst verantwortungsbewußt an das „Architektur Zentrum Wien“ übergeben wurde.

Es gab nämlich ein lukratives Angebot aus Übersee . . . In einer von Stiller gestalteten Ausstellung ist ein kleiner, aber eindrücklicher Teil aus Haerdtls Schaffen im Ausstellungszentrum der Wiener Städtischen Versicherung am Ringturm zu sehen.

Zahlreiche sorgfältige Architekturphotographien in Schwarz- weiß; Originalpläne in Bleistift, oft mit Aquarellfarben farblich und atmosphärisch verstärkt, sowie einige Modelle, die vor Jahren für eine von Johannes Spalt angeregte und gestaltete erste Ausstellung gebaut worden waren, geben einen gehaltvollen Überblick.

Der wissenschaftliche Katalog in Buchform von Adolph Stiller enthält zusätzliche Beiträge von kompetenter Seite. Es handelt sich um einen Glücksfall, daß Stiller, der an der HTL Mödling Matura und Tischlermeisterdiplom erwarb und an der Akademie der bildenden Künste und in Paris Architektur studierte, gerade diesen Nachlaß bearbeitet hat, denn versehen mit längerer Auslandserfahrung in universitären Forschungszirkeln in Paris, Genf, Mailand und Zürich, erweist er sich als kompetenter und kongenialer Analytiker und Interpret von Oswald Haerdtls Schaffen.

Mit seiner Arbeit setzt er die Kultur des Erinnerns auf hohem Qualitätsniveau fort, die etwa Friedrich Achleitner und Otto Kapfinger seit Jahrzehnten pflegen. Diese spät und quasi privat, mit Unterstützung der Kunstsektion des Bundeskanzleramts, erfolgte wissenschaftliche Aufbereitung der wichtigen Wiener Architektenfigur Oswald Haerdtl läßt allerdings ein gravierendes Defizit in der heutigen universitären Forschung aufklaffen, das durch nichts entschuldbar ist.

Noch bis 15. September ist die Ausstellung „Oswald Haerdtl - Architekt und Designer 1899 bis 1959“ im Ausstellungszentrum im Ringturm (Wien I, Schottenring 30; Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr) zu sehen.

Ob sie nun an eine Visitenkarte gemahnen oder eher an eine Sinnestäuschung - Wiens Stadteinfahrten passiert niemand, ohne das eine oder andere städtebauliche Merkzeichen wahrzunehmen. Allerlei automobile Perspektiven.

Wo endet eine Großstadt im Zeitalter der Globalisierung? Trotz World Wide Web darf wohl als greifbare Stadtgrenze der Rand des Siedlungsgebiets angenommen werden. Da dieser sich in Etappen weiter hinausschiebt, stehen auch qualitätvolle Setzungen immer unt er der Drohung, ihre Stellung als „Stadttor“ oderarchitektonische Grenzmarkierung zu verlieren. Peinlich wird dies nur dann, wenn die Gestaltung diese Nebenfunktion gleichsam gackernd und flügelschlagend überhöht hatte. In allen anderen Fällen verweist das Bauwerk auf Entwicklung und erinnert Geschichte.

Die Wiener Westeinfahrt auf der Autobahn läßt sich nur unter Berücksichtigung der fahrdynamischen Komponenten angemessen würdigen: Nach einer längeren Fahrt durch Forste, Fluren und Hügel des Wienerwaldes folgt ein letzter längerer Anstieg, der flach kulminiert, wo die Fahrbahn sich in eine Linkswendung schmiegt und im Einschnitt unter einer Brücke durchtaucht. Danach sinkt sie gleichsam ab. Zur Rechten erscheint die gemauerte Einfriedung des Lainzer Tiergartens wie ein zivilisatorischer Vorposten. Nachts sind es die ins Blickfeld tretenden Straßenleuchten, die dicht gereiht am Mittelstreifen ihr Licht verstreuen. Viel stärker in der Erinnerung haftet jedoch das drucklose Rollen im obersten Gang, wie bei Sinkflug, ins Wiental hinunter.

Eigentlich ein sympathisches Heimkommen. Es begrüßt uns in der Perspektive das Kreuz aus Straßenleuchtenpunkten am Ab- hang des Wolfsbergs. Und am Tag sind es die imposanten Rückhaltebecken der Wienflußverbauung. Man wird erinnert an Kraft und Verheerungsgewalt entfesselter Wassermassen und an die Ingenieurkunst, die diesen Kräften Einhalt gebot. All dies ist eindrucksvoll umgesetzt in ein einzigartiges landschaftsgestalterisches Ensemble. Nun zur Rechten noch eine Kastanienallee; ein, zwei den Verkehrsfluß portionierende Lichtsignale und dann der Hackinger Steg, dessen Glaskörper ankündigt: Jetzt beginnt die Stadt.

Man kann aber auch von Nordwesten einfahren, durch Klosterneuburg - das ist Niederösterreich, zählt noch nicht. Auf der äußersten Heiligenstädter Straße, am Absatz des Leopoldsbergs vorbei - ist fad. Da hätte man zwecks Fahrspaß besser die Höhenstraße genommen. Aber über die sickert man so unmerklich ins Stadtgebiet ein, das wollen wir nicht. Wir möchten empfangen werden. Fahren wir daher weiter, Kahlenberger Dörfl: Ist schon recht, aber nicht das, was wir jetzt möchten.

Da, die Fahrbahn hebt ab, wird aufgestelzt: Stadtautobahn! Und linkerhand Otto Wagner: Nußdorfer Wehr, mit Verwaltungsgebäude und Kettenmagazin, sowie anschließend die Stahlbogen der Uferbahnbrücke. Dieses dichte Ensemble am Brigittenauer Spitz mit seiner spezifischen Identität einander an die Tragglieder rückender Ingenieurbauwerke verschiedener Epochen verfügt über Kraft und Qualität. Damit auch der letzte Tourist seiner Ankunft in Wien gewiß wird, folgt noch die Quittung: das Fernheizwerk Spittelau mit Hundertwasser-Inkrustation. Soll sein.

Wenn man von Nordnordosten, über die Brünner Straße, einfährt, macht diese kurz nach der Stadtgrenze einen präzisierenden Schwenker zur Südrichtung. An dieser Stelle konnte man ehedem vom Wagram aus den ersten Fernblick auf die Residenzstadt werfen. Ab hier visiert die Brünner Straße exakt den Stephansturm an. Heute steht in dieser Achse der Millenniums-Tower, nachts mit rot blinkendem Aufsatz.

Wer vom Flughafen, oder von Bratislava, herkommt, muß mit städtebaulichen Superzeichen in mittlerer Entfernung vorliebnehmen. Nachts beeindruckt der Lichtfilter über der Raffinerie Schwechat, am Tag sind es die Getreidespeicher beim Alberner Hafen und die vier Gasometer in Simmering. Dann zieht es sich. Die Stadt hat offensichtlich schon angefangen, doch richtig angezeigt wurde sie uns nicht. Tief vordringend in gemächlicher Fahrt (50 Stundenkilometer), üben wir uns in Geduld. Dann aber, bei Max Fabianis Urania mit der Sternwarte, biegen wir ein und sind auf dem Ring: Das ist ein ordentlicher Empfang. Eine gepflegte Regie ließe beim Passieren der Aspernbrücke den Donauwalzer einsetzen, um mitfahrenden Gästen ans Gemüt zu rühren. Jetzt nicht hudeln, sondern genießen. Wir sind da!

Es ist natürlich jedem unbenommen, auch von Süden nach Wien hinein zu fahren. Aus dem dichten Kolonnenverkehr oder beim Stop-and-go fällt der Blick notwendigerweise auf die Silhouette, welche die Gebäude auf dem Hügelrücken des Wienerbergs erzeugen.

Links hinten ein Längsriegel, der wie ein leergepumpter Tanker aus dem Häusermeer heraussteht: das Krankenkassengebäude. Dann die in Bau befindlichen Twin Towers, deren Ausmaße das wenige Jahre alte Wienerberg-Hochhaus marginalisieren. Nur Karl Schwanzers Philips-Haus steht wie eine Eins, breitbrüstig und nachts leuchtend seit seiner Errichtung, obwohl mittlerweile am niedrigsten. Weiter rechts ragt noch wie ein i-Punkt der alte Wasserturm aus den Wohnbauten.

Natürlich wurde auch diese Einfahrt nicht als Ensemble geplant. Die absolutistischen Zeiten sind vorbei. Der Silhouettenwirkung kommt jedoch an dieser Stelle wesentliches Gewicht zu. Von Stadtkrone kann man nicht schreiben, da gehört mehr dazu, und der Anblick ist zu heterogen. Doch läßt sich hier das eingangs erwähnte Kriterium für Grenzmarkierungen illustrieren: daß diese ihre Würde zu wahren vermögen, auch wenn sie längst vom Stadtkörper umschlossen sind.

Was dem Denkmal der Spinnerin am Kreuz nicht bloß altersbedingt oder dem Schwanzer-Bau noch lange gelingt, vermag das Wienerberg-Hochhaus mit seinen Fassadenapplikationen nicht zu leisten: daß es nämlich von den Twin Towers, deren Fernwirkung allerding jede Zwillingshaftigkeit abgeht, in den Schatten gestellt wird. Höhe allein genügt nicht; hoch wirken lautete die Kunst.

Daß der Ensemblewirkung so wenig Gewicht beigemessen wurde, stellt den Verantwortlichen hinsichtlich ihrer Voraussicht kein besonders glänzendes Zeugnis aus. Doch man wird sich auch an diesen Anblick gewöhnen - und Gewöhnung nivelliert (fast) alle städtebaulichen Brüche und Widersprüchlichkeiten.

Ambitionierte Exemplare eigenständiger baukultureller Entwicklung auf der einen Seite; konservierende Pflege ländlicher Kulissen auf der anderen: Südtirol architektonisch. Ein Lokalaugenschein.

Ende April. Noch liegt ein rosener Hauch über den ausgedehnten Apfelplantagen des Vinschgaus, doch im breiten Tal der Etsch unterhalb Merans ist die Blütezeit bereits vorüber. Dennoch bestimmen die Baumgärten mit den langen Reihen niederstämmiger Obstsorten das Landschaftsbild. Dazwischen hat die mehrtausendjährige Besiedelungsgeschichte zahlreiche bauliche Zeugnisse abgelagert: Kaum ein Hügel oder eine größere felsige Erhebung, die nicht von einer mittelalterlichen Burg, einer Kirche oder einem Kloster besetzt wäre.

An den Talflanken finden sich zahlreiche kleinere Landsitze. Die Dörfer sind dank einer konsequenten Raumplanung kompakt geblieben. Den landwirtschaftlichen Bauten und jenen der früheren Handelstätigkeit wurde neu die touristische Infrastruktur überlagert. Waren es zu Beginn historistische Hotelpaläste, wechselte der Stil in den 1930er Jahren zu vergrößerten Typen landwirtschaftlicher Bauten. Seit einigen Jahren ist nun der mittelalterliche Burgenbau wieder en vogue. Ein Turm, eckig oder rund, gehört einfach dazu. Außerdem erlaubt das Burgprinzip die zufällige Agglomeration von Erweiterungsetappen, wie dies bei den mittelalterlichen Vorbildern schon geübt wurde. Denn wer fragt bei einer Burg schon nach der Qualität der Architektur?

Neben einer nicht geringen Zahl von Gewerbebauten fallen Einrichtungen der Stromindustrie aus den 1920er Jahren auf, die sich nicht verstecken. In den landwirtschaftlich genutzten Zo- nen sind es dagegen die temporären Strukturen Tausender gestapelter Großkisten für die Obsternte, die das Auge auf sich ziehen. Oft sind sie, zu riesigen flachen Quadern gefügt, unter freiem Himmel oder aber unter Dächern gelagert. Denn wie überall auf der Alpensüdseite sind die Regenfälle weniger häufig, dafür ergiebiger. Eine intensive Vegetation wird noch optimiert durch Bewässerung.

Die Entwicklung der Architektur erfolgte langsam und wurde meist von außen an das Land herangetragen. Zu den starken, bodenständigen Typen ländlichen Bauens kontrastieren attraktive mittelalterliche Stadtkerne mit interessanten Haustypologien. Südlich der Alpen ist die Urbanität seit Jahrhunderten ausgeprägter als im Norden. Was Generationen von Architekten beeindruckte und bis heute beeindruckt.

Sigrid Hauser, in Meran aufgewachsene, in Wien arbeitende Architekturtheoretikerin, konstatierte in einem längeren, vor zehn Jahren erschienenen Aufsatz - neben weiterhin wirkenden Einflüssen aus den großen Zentren im Süden und Norden - eine zaghafte eigenständige Entwicklung. Seither hat sich diese verstärkt, und es finden sich da und dort engagierte Bauten, die dennoch einfühlsam auf Landschaft und nähere Umgebung bezogen sind.

Da steht aus jüngster Zeit etwa ein Bauernhof in Burgstall, einem Dorf wenige Kilometer unterhalb von Meran. Thomas Höller und Georg Klotzner vergrößerten ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude aus den fünfziger Jahren. Der würfelförmige Wohnteil ist dreigeschoßig. Ebenerdig sind Einstellräume und die Werkstatt angeordnet, darüber liegen Küche und Wohnen, zuoberst befinden sich die Schlafzimmer. Südseitig öffnen sich die Räume mit Fenstertüren auf eine Terrasse und zwei Balkone, im Norden ist ein Treppenturm angekoppelt, der auch die Sanitärräume enthält. Ein verglaster Gang führt in

beiden Obergeschoßen zum Hauptbaukörper.

Für die landwirtschaftlichen Maschinen wurde eine Garage errichtet, die nordseitig an den Treppenturm anschließt. Ihr Dach ist zu einer Terrasse ausgebaut. Als wesentlichstes Element ist nun über die Reihe der drei unterschiedlichen Baukörper ein langes Satteldach gezogen, das als Großform die Identität des Bauwerks bestimmt. Seinem Schatten, der zugleich einen riesigen Luftraum definiert, ordnen sich die drei Teilvolumen unter. Großzügigkeit und auch ein wenig Stolz sprechen aus der Anlage. Mit den schlanken Stahlstützen wird Pathos vermieden, das Dach wird fast schwebend gehalten über dem Meer graugrüner Apfelbäume. Eine schöne Anlage, die dem südalpinen Klima Rechnung trägt: umspült von milden Lüften, doch ausreichend beschattet und beschirmt.

Andererseits ist sie dem praktischen Prinzip lockerer Anordnung verpflichtet, das Zwischen- und Reserveräume läßt, die beim landwirtschaftlichen Betrieb gern genutzt werden. Und ein Sommernachtfest auf der Terrasse über der Garage wird nicht zu verschmähen sein. Alltag und Arbeit, Festtag und Lebensfreude vereinen sich unter diesem Dach.

Höller und Klotzner, beide Ende der fünfziger Jahre geboren, stammen aus der Gegend, haben in Innsbruck studiert und führen seit 1988 ein gemeinsames Atelier in Meran. Bauten von weiteren Architekten sind ebenso herzeigenswert, aber ganz zufrieden ist man in Südtirol dennoch nicht.

Der renommierte Preis für alpines Bauen, der von Sexten aus initiiert und bereits dreimal an jeweils acht Bauten verliehen wurde, hat noch nie einen Bau aus Südtirol in den Kreis der Ausgezeichneten einbezogen. Und bei größeren Wettbewerben haben fast immer Architekten aus Großstädten im Norden oder Süden gewonnen. Also eher ein Weiterschreiben der Praxis nach 1900 und der dreißiger Jahre, als eingesessene Fachleute bestenfalls in Partnerschaft mit den Großstädtern für die örtliche Abwicklung sorgen durften?

Aktuellstes Beispiel ist der Wettbewerb zur Neugestaltung des Sparkassengebäudes am Bozner Waltherplatz. Das Bauwerk aus den fünfziger Jahren sollte umgebaut und in seiner städtebaulichen Wirkung verstärkt werden. Zehn Architekturbüros wurden eingeladen, vier aus Südtirol, sechs aus dem benachbarten Ausland; österreichische Architekten waren darunter nicht vertreten.

Der Bestand stellt einen damals als nicht besonders glücklich beurteilten Kompromiß zwischen Tradition und Moderne dar. Das Konzept wirkt eher verkrampft, während der Ausbau auf hohem handwerklichem Niveau und mit wertvollen Materialien erfolgte. Das - zweitgereihte - Projekt von Höller & Klotzner strebte daher eine völlige Neugestaltung an, wobei ihr Entwurf als aktuell und in dieser Hinsicht auch als qualifiziert einzustufen ist. Gewonnen hat jedoch ein renommiertes Berliner Büro, das eine sanfte, pflegliche Erneuerung vorschlug. Beide Vorschläge haben etwas für sich. Befremdend ist jedoch, daß bei der Ungleichzeitigkeit zwischen Metropole und Provinz eigentlich wieder letztere das Nachsehen hat.

Das Bestreben, kräftig zu erneuern und in dieser Hinsicht internationales Niveau anzustreben - wobei dies heute mit einheimischen Kräften auf dem Niveau der Zeit erfolgen könnte -, wird unterlaufen vom sentimentalen Wünschen aus einer Metropole, daß die Provinz doch so bleiben möge, wie sie ist, nur halt etwas gepflegter und etwas aufgeräumter.

Und wieder einmal dient das vermeintlich Unberührte, vermeintlich Ländlich-Naive abseits der Metropolen den Bürgern aus ebendiesen Metropolen als Projektionsfläche unerfüllter romantischer Gefühle: „Eure Zurückgebliebenheit, liebe Provinzler, rührt uns, und wir möchten uns bei euch von den Härten der Großstadt erholen können. Also laßt bitte die Finger von allzu ambitionierten Veränderungen, die uns womöglich im Herzen weh tun könnten.“ So klingt das Wehklagen der Großstädter im Klartext.

Hier stellt sich daher die Frage, ob die handwerklichen Leistungen und die wertvollen Materialien nicht in einer anderen Form gewürdigt werden könnten als mit dem damit verbundenen Festhalten an einem biederen und letztendlich mittelmäßigen Gesamtkonzept. Auf diese Frage hat der gutgemeinte Vorschlag aus dem Norden keine Antworten geliefert. Denn auf längere Sicht stellt das schwächere Gesamtkonzept für den qualitativen Ausdruck der Stadt ein größeres Risiko dar, als es der potentielle Verlust handwerklicher Qualitäten sein könnte. Die doppelte Herausforderung, das Gesamtkonzept zu stärken und die wesentlichen Elemente des Innenausbaus gescheit zu bewahren, ohne zu verklären, ist jedenfalls nicht bewältigt. Nach Durchsicht der Dokumentation über das gesamte Verfahren bleibt ein unangenehmer Nachgeschmack.

Nachdem die Schnellebigkeit in den Metropolen die meisten Zeugen aus den fünfziger Jahren mit ihren - angeblich - vom Wiederaufbau bedingten Unzulänglichkeiten bereits beseitigt hat, werden nun die Städte der Provinz - wieder einmal - von außen dazu angehalten, im Interesse anderer ihre Kulissen zu pflegen. Man kann mir beide Standpunkte erklären, und ich verstehe auch beider Intentionen, aber ich meine, die Menschen, und insbesondere die Architekten, in der „Provinz“ sollen auch wollen dürfen. Umso mehr, als sie bewiesen haben, daß sie auch können.

Einheitliche Gestaltung: Diese fixe Idee verhinderte Jahrzehnte hindurch eine rationale Auseinandersetzung mit dem Thema „Ortsbild“. Einen nicht zu übergehenden Beitrag zur nun laufenden Diskussion stellt Helmut Dietrichs Wohnhaus in Schnepfau dar.

Mobilisierung und elektronische Medien haben im vergangenen Jahrzehnt den Gegensatz Stadt-Land relativiert. Das Bildungsprivileg der Stadt vor dem Land ist schon früher gefallen. „Land“ ist also nicht mehr eine rein landwirtschaftlich bestimmte Gegend, auch wenn im Sommer weiterhin Kornfelder wogen und schattige Wälder rauschen. Romantischen Projektionen stehen neue Realitäten gegenüber, und so ist es auch vorbei mit schematisch-starren Vorstellungen, wie so ein Ortsbild auszusehen habe oder angestückelt werden soll.

Die im Rhythmus von fünf bis zehn Jahren wechselnden Moden äußerer Gestaltung von Häusern haben die Versuche, mittels detaillierter Bestimmungen in Bebauungsplänen ein einheitliches Bild zu erzwingen, allesamt scheitern lassen. Denn fixe Regeln, von noch so gescheiten Analytikern aufgestellt, können nicht garantieren, daß andere, die sie anwenden, auch vernünftige Produkte zustande bringen. Eine diesbezügliche falsche Hoffnung hat jahrzehntelang die Köpfe beherrscht. Im Kulturbereich - das gilt auch für die Architektur - ist das Anstreben von Qualität nicht delegierbar.

Das normale Bauen böte wenig Probleme, wenn keine falschen Ansprüche erhoben würden. Aber der oder die Entwerfer müßten wissen, in welcher Liga mitzuspielen sie Rüstzeug und Erfahrung mitbringen.

Beim Vorstoßen in den Bereich der Architektur, die wir als die Kunstform des Bauens ansprechen wollen, gilt eine Aussage von Klaus-Jürgen Bauer, der als Architekt mit Qualifikationen in Architekturtheorie in Eisenstadt ein Atelier führt: „Architektur unterliegt heute überall, ob Kapitale oder Provinz, denselben Qualitätsmaßstäben“, beschied er vom Podium einer Veranstaltung in Krems, organisiert von den „ländlichen“ Architekturhäusern Burgenlands, Kärntens und Niederösterreichs zum Thema Ortsbild.

Das heißt, es gibt keinen Peripheriebonus mehr. Das entbindet die jeweils Beteiligten dümmlich tümelnder Bauweisen. Aber es zwingt zu einem Anheben der Bestellqualität auf Bauherrenseite.

Schnepfau, ein Dorf im Bregenzerwald. Locker liegt es hingestreut am südexponierten Rand des Talbodens, einer nutzbar gemachten Au der Bregenzer Ach. Im Süden ragt die Kanisfluh mächtig in den Himmel. Der kleine Dorfkern befindet sich bei der Kirche, wo das Sträßchen über die Schnepfegg nach Bizau abzweigt. Am Fuß des dahinter ansteigenden Hanges fließt der Dorfbach. Auch wenn das behäbige Bauwerk des klassizistischen Pfarrhauses mit seinem altersgrauen Schindelschirm schon bessere Tage gesehen haben mag, bestimmt es mit seinem ruhigen Äußeren heute noch den Ort.

Westlich davor steht nun seit kurzem ein kleines Haus mit Holzfassade und Satteldach. Sein primäres Volumen besteht aus einem länglichen Quader. Das Dach weist eine Neigung von nur 20 Grad auf, der daher wenig betonte First verläuft in Längsrichtung.

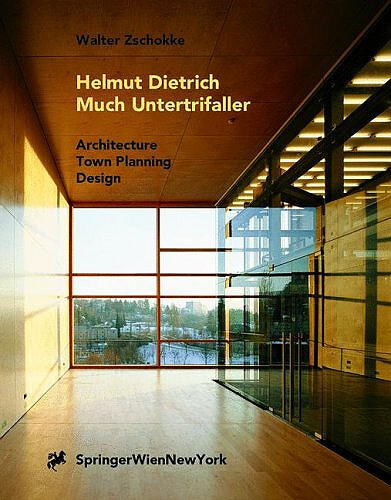

Aber aus dem Volumen sind größere Teile ausgeschnitten: da eine Ecke, dort ein Prisma über die gesamte Länge. Und die verglasten Öffnungen bilden meist Fortsetzungen der Ausschnitte oder schließen diese als zurückgesetzte Trennebene klimatisch ab. Ins Auge fällt jedoch die äußere Hülle, deren Feingliedrigkeit ins Textile changiert. - Nun möchten wir natürlich wissen, wer das Bauwerk entworfen hat. Es ist dies Helmut Dietrich, geboren in Mellau, zwei Dörfer unterhalb Schnepfau, der zusammen mit Much Untertrifaller in Bregenz ein Architekturbüro führt. Von den beiden stammen die spektakuläre Erweiterung des Bregenzer Festspielhauses, einige Wohnanlagen, mehrere Kindergärten und zahlreiche Ein- und Zweifamilienhäuser. Von Dietrich sind auch feinsinnige Möbelentwürfe und Innenraumgestaltungen bekannt.

Das unter Mitarbeit von Marina Hämmerle entstandene neue Haus dient einem Ehepaar als Alterswohnsitz. Auf dem benachbarten Grundstück befindet sich das gut zehn Jahre früher entstandene erste Einfamilienhaus aus der Hand Helmut Dietrichs, das prototypisch für die damalige Entwicklung der Vorarlberger Baukultur steht. Die von ländlichen Nutzbauten übernommene, nobilitierte Vertikalschalung; die von leichten Irritationen aufgelockerte Symmetrie der Fassaden; die Elemente regionaler Baukultur, wie Satteldach und „Schopf“ - ein loggienartig eingezogener Außenraum, der oft dem Eingang vorgeschaltet wird -, all das stand und steht für ein kollektives Produkt der „Baukünstler“, das Vorarlberg über den Kreis Architekturinteressierter hinaus in der Welt bekannt gemacht hat.

Nun also ein weiteres Haus an demselben Ort nach einer ganzen Reihe von Häusern, die auf das Unterland und den Bregenzerwald verteilt sind. Seine äußerste Fassadenschicht besteht aus zahlreichen, extrem feinen, horizontal befestigten Leisten, die mattenartig unter dem knappen Dachüberstand herabzuhängen scheinen. Damit wird jeglicher Eindruck von Masse sublimiert; und auch das Holzige, wie es manchen Lamellenfassaden oder vertikalen Verbretterungen anhaftet, wird neutralisiert.

Der neuartige Effekt liegt irgendwo zwischen grobem Stoff und Rutengeflecht und ist durchaus vergleichbar dem eines Schindelschirms. Formale Zuspitzung und Verfeinerung zeichnen diese Hülle aus. Die reine Symmetrie bezieht sich nur mehr auf die prinzipielle Großform. Die Ansichten mit ausgeschnittenen Teilvolumen sind überhaupt nicht axialsymmetrisch.

Was jedoch durch sorgfältiges Abstimmen von Proportionen erreicht wurde, ist Ausgewogenheit. Und zwar eine Ausgewogenheit des Verhältnisses von offenen und geschlossenen Flächen, wobei es sich bei ersteren immer um Anschnitte handelt und letztere, ungelocht, jeweils von einem Polygonzug umschrieben werden können.

Diese Flächen sind ein Ganzes, Öffnungen bilden das „Andere“, ja zählen zum Umraum. Damit gelingt es, eine Identität von Fassadenwirkung und Raumgefüge zu erzielen, die nicht primär funktional, sondern zuerst architektonisch ist. Und das alles bleibt angenehm unaufgeregt.

Damit liegt Schnepfau nahe bei Bregenz, bei Vals, bei Luzern und anderswo, wo immer Architektur mit hohem Anspruch realisiert wurde und wird. Ganz nebenbei wurde das Ortsbild perfekt gepflegt und nachhaltig angereichert.

Wie den dritten Stock einer aufgelassenen Wollwarenfabrik in Wien-Margareten für eine Werbeagentur adaptieren? Edel, versteht sich. Dolenc und Scheiwiller schaffen das, indem sie demonstrative Moderne mit einem bodenständigen Grundton unterlegen.

Die ehemalige Wollwarenfabrik Bernhard Altmann in Wien-Margareten, zwischen Siebenbrunnengasse und Stolberggasse gelegen, findet sich im „Achleitner“ verzeichnet. Vom Betriebsgebäude im südlichen Abschnitt der Gebäulichkeiten hat man einen schönen Ausblick auf den kleinen Park an der Zentagasse. Das halbrunde hofseitige Stiegenhaus mit den breiten Treppenläufen dürfte ebenso aus den zwanziger Jahren stammen wie die viergeschoßige Stahlbetonkonstruktion der Werksäle, in denen gevoutete Unterzüge den Raum zonieren.

Im dritten Stock mietete sich vor kurzem eine international tätige Werbeagentur ein. Ihr hoher Qualitätsanspruch schlug sich bereits in zahlreichen Preisen und Auszeichnungen nieder, und auch der Kundenkreis ist eindrücklich. Da wollte man sich bei der Einrichtung der Agentur nicht lumpen lassen. Die Firma Weber, Hodel, Schmid - heute mit einem Altersdurchschnitt der Mitarbeiter von 30 Jahren - startete 1991 von Zürich aus und betraute ein erfolgreiches Schweizer Architektenteam, Caroline Dolenc und Andreas Scheiwiller, mit der Umgestaltung.

Scheiwiller ist 1959 geboren, Dolenc Mitte der sechziger Jahre. Sie studierten beide an der ETH Zürich und arbeiteten danach in engagierten Architekturbüros. Die Gründung eigener Ateliers erfolgte 1988 beziehungsweise 1996. Seit 1998 besteht das gemeinsame Büro. Scheiwiller ist überdies Professor für Architektur an der Universität Genf.

Nun ist es Insidern nicht unbekannt, daß Schweizer und Wiener denselben deutschen Satz nicht selten verschieden interpretieren. Es kann auch einige Zeit dauern, bis alle Beteiligten dahinterkommen, daß sie einander nicht richtig verstehen. Ich möchte vorsichtig vermuten, daß die jeweilige Zwischenzeilensprache eben eine andere ist. Weil sie auf Nummer sicher gehen wollten, ihnen Erfahrungen mit hiesigen Handwerkern abgingen und weil sie seit längerem mit einem Betrieb gut zusammenarbeiten, ließen die Architekten die Einbaumöbel in Zürich fertigen. Ungewohnt daran ist nur, daß die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, sonst sind derartige Lieferdistanzen mittlerweile üblich.

Es wurden die Fenster repariert - schöne Hebeschiebefenster, die einen Hauch Chicago in den fünften Wiener Gemeindebezirk wehen. Ein neuer Boden aus kaltgepreßten Asphaltplatten kam dazu. Aber vor allem wurde ein den Raum strukturierendes Element in den ungerichteten, unregelmäßigen Grundriß hineingestellt, das zonierend wirkt und die allgemeine Fläche von den verschiedenen Arbeitsbereichen trennt. Es besteht aus einer raumhältigen Wand von zwei Drittel Raumhöhe und beginnt schon im Stiegenhaus, umfaßt den Liftkern und stößt hinter dem Empfang in den weiten Raum vor, biegt ungefähr rechtwinklig ab und entwickelt sich, über fünf weitere Kantungen enger werdend, in Form einer eckigen Spirale bis zu einem geschlossenen Kern.

A n diesem ist außen die Kaffeeküche angeordnet, innen befindet sich sinnigerweise der Server für das interne Computernetzwerk. Abgesehen davon, daß die innere Zone als Erschließung für die außen liegenden Arbeitsbereiche dient - die allesamt durch „Schranktüren“ zugänglich sind -, befinden sich, von innen nach außen: nahe dem Kern die Kopieranlage, Zeitschriften und eine Handbibliothek, davor die Pausenzone und beim Eingang der Empfang.

Über der Schrankwand fließt der Raum kontinuierlich durch, von der befensterten Außenmauer zur ebenfalls stark aufgelösten Hofmauer. Hinter der Schrankwand und begrenzt durch die Außenmauer liegen kleine und große Arbeitsräume, durch Glaswände unterteilt. Mit Schiebepaneelen aus hellem Streckmetall lassen sich die lateralen Durchgänge schließen. Die von den Unterzügen abgehängten Gleitschienen tragen auch die Beleuchtung, die indirekt wirkt. Zur akustischen Dämpfung erhielt die Decke fein gelochte Oberflächen, und auch die Schiebepaneele wirken schallabsorbierend.

Nun ist das in Summe bereits ganz gescheit, es ist aber noch nicht alles. Farben kommen dazu. Das Betonskelett, die Unterzüge und Rippen sind glatt und scharfkantig gespachtelt und in blendendem Weiß gehalten. Die sich progressiv einwickelnde Schrankwand ist schwarz - ein perfekt hochglanzlackiertes Edelschwarz. Damit wird der Gegensatz ziemlich zugespitzt. Die Rolle des Moderators übernimmt daher der Fußboden.

E r ist überall unauffällig präsent, und das schwer definierbare Braungrau der Asphaltplatten in seiner alltäglichen Durchschnittlichkeit exponiert verbindlich das vornehme Schwarz und das dematerialisierende Weiß.

Das übrige Mobiliar ist ebenfalls schwarz, nur die Tischplatten aus matt anthrazit lasiertem MDF (mitteldichte Faserplatten) wirken schieferig grau. Doch sie sind an der Grundstimmung nur mehr marginal beteiligt. Diese lebt von dem akut polarisierten Gegensatz von Kreideweiß und Spiegelschwarz, die beide der klassischen Moderne entstammen.

Aber da kommt noch etwas dazu, das nicht der Moderne, der demonstrativen permanenten Innovation zugehört, sondern das als traditionales Element einen bodenständigen Grundton einbringt. Es erinnert an das Vorstadtgrau auf den Darstellungen der „Analogen“, wie die Strömung um den tschechisch-schweizerischen Architekten Miroslav Sik Ende der 1980er Jahre genannt wurde, deren Auswirkungen bis zu den neuesten Entwicklungen in Graubünden feststellbar sind. Andreas Scheiwiller charakterisiert den Plattenbelag als muffig. Das macht vorerst stutzen. Ein „muffiger“ Boden in einer Werbeagentur? Die Welt ist eben nicht nur schwarz und weiß, sondern besteht aus zahlreichen Zwischentönen. Und auf diesem Humus müssen auch Werbeagenturen arbeiten. Wir zitieren Miroslav Sik: „Ein Ja zum Realismus heißt ein Ja zu unzähligen, noblen und weniger noblen Architekturen unserer Umwelt, ein Ja zu unzähligen Stimmungen und Bildern, die man als radikaler Architekt hat stets übersehen und zertrümmern können.“

Die klassische Moderne neigte stets zum Idealisieren. Dolenc/Scheiwiller gehen darüber hinaus: In der Wiener Agentur von Weber, Hodel, Schmid finden wir radikale Zuspitzung und abgeschliffen wirkende Alltäglichkeit pfiffig kombiniert.

Architektur gestaltet Raum. Diesen an sich banalen Sachverhalt lassen zwei Objekte in Niederösterreich zur beeindruckenden Erfahrung werden: Max Pauly baute in Mitterretzbach, „the Poor Boys Enterprise“ in Hof am Leithagebirge.

Wir sind es gewohnt, der Baukunst abzufordern, daß sie nützlich sei. Der „Nebeneffekt“ architektonischer Erfahrungsmöglichkeiten wird oft drittrangig behandelt, obwohl gerade darüber ausgiebig gestritten wird. Zwei neue Objekte im Überschneidungsgebiet von Kunst und Architektur lohnen derzeit die Fahrt ins periphere Niederösterreich. Dort sind in den vergangenen Jahren über 200 Kunstprojekte im öffentlichen Raum mit Landesgeldern gefördert und realisiert worden. Die Werke decken ein breites Spektrum ab, das von bildender zu Konzeptkunst und neuen Medien reicht, aber auch Aspekte des Design, der Architektur und manchmal sogar der Ingenieurkunst umfaßt.

Meist sind es kleine Wettbewerbe unter drei bis sechs Kunstschaffenden, aus denen ein Projekt hervorgeht, das vom siebenköpfigen Gutachtergremium für Kunst im öffentlichen Raum empfohlen wird. Vertreter der örtlichen Behörden und engagierte Vereine sind in das Verfahren eingebunden. Demokratiepolitisch ist diese Art der Vergabe nach Qualitätskriterien sicher eine der besten.

Bei Mitterretzbach im Weinviertel befindet sich auf einer Anhöhe ein „Schalenstein“ aus vorgeschichtlicher Zeit, der die Menschen immer wieder faszinierte. Es gibt Berichte aus der frühen Neuzeit über spontane Heilungen durch Wasser aus den eigenartigen Vertiefungen. Eine Kapelle wurde errichtet und eine vorhandene Quelle gefaßt. Im 18. Jahrhundert kam es zu Wallfahrten, für die man in der Folge eine größere Kirche errichtete, durch deren Fundamente das Heilung versprechende Quellwasser eingeleitet wurde. Joseph II. und seine Verwaltung, denen die populistisch aufwallende Volksfrömmigkeit und vor allem damit verbundene Scharlatanerien und Geschäftemacherei zuviel wurden, ließen jedoch den Bau 1785 abtragen.

Seither überwucherten Buschwerk und Bäume die Fundamente. Der Ort blieb jedoch Anziehungspunkt für viele, nicht zuletzt auch deshalb, weil er eine herrliche Aussicht ins Retzer Land und bis nach Mähren hinein bietet. 1995 bis 1997 wurden die Grundfesten archäologisch ergraben und gesichert, wobei Retzbacher Bürger tatkräftig mitarbeiteten.

Der Wunsch, der Anlage eine wie auch immer geartete architektonische Fassung zu geben, führte die Antragsteller zur Abteilung Kultur und Wissenschaft der niederösterreichischen Landesverwaltung. Der kleine Wettbewerb zur künstlerisch-architektonischen Gestaltung wurde von Max Pauly gewonnen, er ist Absolvent der Kunsthochschule Linz und führt heute ein Architekturatelier in Wien.

Die im Spätsommer vorigen Jahres fertiggestellte Anlage interpretiert die Topographie des Ortes: Der niedrige Hügelzug fällt nach Südosten ab. Das architektonische Objekt, ein einfach gehaltener Steg, schwingt sich von der Kuppe weg, umrundet in elliptischem Bogen die spirituell aufgeladene Zone mit dem Schalenstein, den Kirchenfundamenten und der Kapelle sowie einigen Bäumen und kehrt zur Hügelkuppe zurück. Er rahmt die aus verschiedenen Zeiten stammenden Artefakte, bietet aber zugleich einen breiten Ausblick auf die sanftwellige Landschaft. Zur Verstärkung des Effekts steigt die Ebene des Stegs, die Hangneigung konterkarierend, leicht an, wobei sich aber Ellipsenscheitel und Kulminationspunkt nicht decken.

Dieses eher unbestimmte Verschleifen entspricht der dienenden Rolle des Stegs: Rahmen nach innen, Ausblick bieten nach außen. Eine exakte geometrische Zuordnung hätte sich vielleicht zu wichtig genommen. Auch ist eine Ellipse unbestimmter als der Kreis, der in herrischer Weise einen Punkt zentriert, während erstere ein Feld umschreibt. Die leichte Neigung bewirkt ein Verschneiden der Stegfläche mit dem Hang, sodaß nur die halbe Ellipse real existiert. Eine zweite, virtuelle Hälfte bewegt sich in der Geometrie unserer Vorstellung unter der Erde, sodaß der auratische Ort nach hinten ungestört ins Gelände übergehen kann.

Der Steg ist gestalterisch abstrahiert, Art und Weise des Tragens sind sublimiert. Dieselbe flache Bretterschalung deckt Ober- und Unterseite; betont wird die dünne Scheibe des Gehwegs, nicht das Konstruiertsein. Das luftige Geländergitter stört diesen Eindruck kaum. Und die runden Stützen aus Stahl sind nicht lotrecht, sondern stehen „normal“, das heißt orthogonal zur geneigten Ebene. Damit wird angedeutet, daß sie zum System des Stegs gehören, auch wenn keine konstruktiven Hinweise auf eine Einspannung zu sehen sind. Die reine architektonisch-geometrische Form bleibt künstlich und abstrakt. Sie eignet sich gut als Rahmen der historischen Zeugnisse in dem durch sie exponierten Feld. Aber als Steg hat sie eine zweite Seite: Die Aussichtsplattform verweist vom Inneren auf das, was außen ist, auf die Welt.

Ebenfalls ein lineares begehbares Objekt ist kürzlich in Hof am Leithagebirge vollendet worden. Nach dem gleichen Verfahren - kleiner Wettbewerb, Auswahl durch das Gutachtergremium - erhielt die Gruppe „the Poor Boys Enterprise“ aus Wien den Auftrag zur Ausführung ihres Entwurfs. Die Aufgabe hatte gelautet, die regionale Kulturwerkstätte vom Gelände des kommunalen Bauhofs abzutrennen. Die Architektengruppe, das sind Marie-Therese Harnoncourt, Florian Haydn und Ernst J. Fuchs, schlug einen langen, gekrümmten Gang aus Brunnenringen von zweieinhalb Meter Durchmesser vor, der als Zugang, Durchgang und Erlebnisraum sowie als Abgrenzung zum Bauhof dient.

Das heterogene Gewerbegebiet an einer in die Weite hinauszielenden Landstraße ist nicht eben attraktiv, vordem dienten die Hallen der Produktion von Betonsteinen, heute sind sie für die Zwecke der Kulturwerkstätte adaptiert, vor allem in Raumakustik wurde einiges an Arbeit - auch Fronarbeit - investiert, denn es wird gern, viel und unterschiedlich musiziert in Hof.

Die alte Nutzung bildete einen Ansatzpunkt: Brunnenringe aus armiertem Beton definieren den Zaun-Gang. Die um sprachlich doppeldeutige Formulierungen selten verlegenen Poor Boys nennen ihn „Blindgänger“. Zwischen den einzelnen Ringen ist ein etwas mehr als handbreiter Zwischenraum offen, weniger um durchzuschaun, denn um Licht einzulassen. Das verändert auch die Akustik, die anders ist als in einer geschlossenen Röhre, was man in einem Abschnitt, wo die Elemente dicht an dicht gesetzt sind, schnell merkt.

Die Innenseiten sind weiß gestrichen, außen ist der Beton roh und paßt zur Umgebung des Gewerbegebiets. Zwei Durchlässe mit Schiebetüren erlauben den Ausstieg in den platzartigen Hof der Kulturwerkstätte, der vom bogenförmigen Verlauf der Rohrteile erst definiert wurde. Doch die eigentliche Sensation ist der Weg durch den „Blindgänger“. Rhythmisch fällt das Licht ein, der gekrümmte Raum läßt offen, ob das Ende nicht geschlossen ist. (Ist es nicht.) Der Weg ist lang genug, um die sinnlichen Empfindungen beim Durchschreiten auszuloten. Es macht Freude, sich darin zu bewegen, die akustischen Nebeneffekte wahrzunehmen und den Licht-und-Schatten-Spielen zu folgen. Ein listiger Erlebnisraum, eine doppelt runde Sache.

Abgesehen von der außerordentlichen Qualität beider Arbeiten ist ein weiterer Aspekt wesentlich: Die Globalisierung zeigt hier ihre positiven Seiten für den ländlichen Raum. Es entstehen Werke in Dörfern, die man dort nicht vermuten würde. Internationale Vergleiche mit Großstadtprodukten brauchen sie aber nicht zu scheuen. Nicht daß deswegen schon ein Bilbao-Effekt entstünde, aber sie sind dem Ort angemessen, ohne einer falsch tönenden Ländlichkeit nachzuhängen. Sie sind frisch zeitgenössisch und entsprechen einem von den heutigen Medien noch in die entfernteste Stube transportierten Erfahrungshintergrund. Aber in Hof und in Mitterretzbach sind sie real und unmittelbar erfahrbar.

Es gibt sie noch: Menschen, die nicht zum Vergnügen herumziehen, sondern um sich den Lebensunterhalt zu sichern, eine Lebensweise, die als überholte Zwischenstufe in der Entwicklung menschlicher Gesellschaften gilt. Unsere Nomaden: von Ungleichzeitigkeiten und Behausungsprovisorien.

. . . folgt.

Land Art, Vorgarten, städtebauliches Verbindungsglied? Die Gestaltung des knappen Bereichs vor dem künftigen Wiener Museumsquartier ist derzeit in Diskussion. Einige Überlegungen zur Aufgabenstellung.

Schon in der ersten Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs aus dem Jahr 1986, der Entwürfe für das neuzuschaffende Wiener Museumsquartier in den ehemaligen Hofstallungen einforderte, war die Durchlässigkeit des Quartiers in Ostwestrichtung - oder, etwas hochtrabender gesprochen, die städtebauliche Verbindung vom siebenten zum ersten Bezirk - verlangt. Nachdem der Sperriegel der Winterreithalle erhalten werden mußte, war diese Aufgabe nicht leichter geworden.

Skeptiker seien jedoch daran erinnert, daß die Gehzeit aus dem siebenten Bezirk bis zum Graben etwa eine halbe Stunde ausmacht. Mit der U-Bahn dauert es samt Anschlußwegen und Wartezeit etwa 15 bis 20 Minuten. Wenn nun ein schönes Stück Weg durch autofreie Anlagen führt, könnte diese doppelte Viertelstunde täglicher Mehrzeit beim Weg zur Arbeit nicht nur gesund, sondern sogar attraktiv sein. Auch wenn viele Bewohner des siebenten nicht im ersten Bezirk arbeiten, ist eine solche Verbindung nicht geringzuschätzen, besonders wenn die zu erwartende Ausstrahlung des Museumsquartiers in die anschließenden Wohn- und Geschäftsgevierte eingerechnet wird.

Das in Bau befindliche Projekt von Ortner & Ortner löst diese Öffnung nach Westen funktional einigermaßen zufriedenstellend. Für die Zahnlücke zur Breiten Gasse können die Architekten nicht verantwortlich gemacht werden, ein Durchgang war offenbar nicht anders zu haben. Und wenn die Passanten einmal um die Rückseite des wiedererrichteten rückwärtigen Halbrundbaus herum sind, ist auch der Weg räumlich wieder attraktiv: Man gelangt auf zwei die alte Reithalle - neu: Veranstaltungshalle - flankierende Terrassen, die zu den Großvolumen Museum Leopold und Museum Moderner Kunst vermitteln. Auf breiten Treppenanlagen steigt man von ihnen hinunter auf den Museumsplatz. Wer nun aus einem der fünf großen Durchgänge unter dem querliegenden Fischertrakt hinaustritt, steht auf einem knappen Vorfeld, dessen städtebauliche Bedeutsamkeit erst vor kurzem ins Bewußtsein getreten ist. Wie immer in solchen Fällen trudeln - wie die Tauben auf das von Rentnerinnen gestreute Futter - allerlei Einfälle herein, was auf dem Restflecken alles gemacht werden könnte.

Typischerweise sind dies fast immer selbstbezogene Konzepte, die auf städtebauliche Zusammenhänge wenig achten. Oder - wie im Fall der mittlerweile wieder abgebauten Kunstinstallation aus orangen Netzen, die im Spätsommer auf das Gelände aufmerksam machen wollte - die Adressaten sind die vorbeifahrenden Autofahrer. Es kommt vor und ist auch durchaus interessant, daß Autobahnen und Überlandstraßen auch nach Gesichtspunkten filmischen Sehens vom Lenkrad aus gestaltet werden. Im urbanen Umfeld dient der Städtebau weniger dem ästhetischen Genuß der Automobilisten - die sollen auf den Verkehr achten, und wenn es grün wird, nicht so lange brodeln -, sondern vor allem den Fußgängern und unter diesen den Flaneuren.

Wien ist in dieser Hinsicht eine außerordentlich attraktive Stadt, aber auch sie kann sich noch verbessern. Wir fragen daher, in welchem städtebaulichen Kontext dieser Vorgarten steht, dieser verschwindend kleine Rest des ehemals ausgedehnten Glacis. Ein Blick auf die Stadtkarte zeigt, daß er ein kleiner Bestandteil der gewichtigsten städtebaulichen Querachse zum Ring ist, wie sie im Kern von Gottfried Semper formuliert wurde. Sie wurzelt am Kohlmarkt in der Innenstadt und streckt ihre Fühler aus, sagen wir einmal, bis zum Siebensternplatzl unterhalb der Neubaugasse. An dieser Abfolge öffentlicher Räume gibt es Großartiges und Kleinteiliges, Älteres und Jüngeres zu ergehen und zu erschauen.

In Gedanken vom Kohlmarkt her kommend, empfängt uns der Michaelerplatz mit seinem klar definierten Rund. Die weich ausschwingenden Flügel des Michaelertrakts und das innere Burgtor nehmen den Betrachter auf und belohnen ihn mit dem hohen Kuppelraum. Einige Schritte weiter folgt ein weiterer Tordurchgang. Nun tangiert man den platzartigen Hof „in der Burg“, von dem kleine Durchgänge den Leopoldinischen Trakt unterfahren. Nach diesem neuerlichen Engnis, wo auch meistens ob der Düsenwirkung ein starker Wind weht, öffnet sich die Weite des Heldenplatzes. Nach den Gassen und Straßen der Innenstadt mit ihren mittelgroßen Plätzen ist diese Größe etwas Besonderes. Der Horizont senkt sich ab, der Himmel kommt zur Geltung und wird wichtig wie nirgends sonst im dichten Stadtgebiet. An klaren Abenden steht die Venus über dem Burgtor, später ist es zuweilen der Mond, als Sichel oder voll.