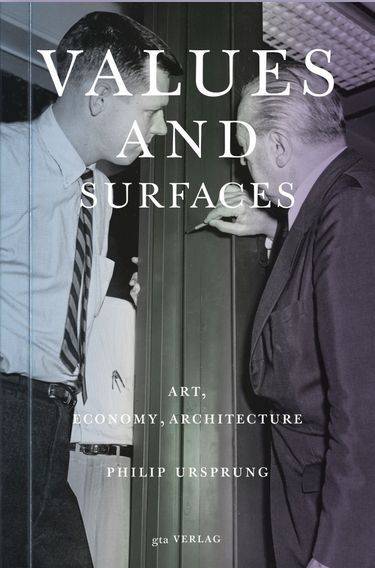

Values and Surfaces

Art, Economy, Architecture

Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine spekulative, experimentelle und performative Geschichtsschreibung. Philip Ursprung zeigt anhand historischer und aktueller Fallstudien, wie Architektur, Kunst und Wirtschaft miteinander verwoben sind. Mit der Verwendung der mehrdeutigen Begriffe «Wert» und «Ober

Buch, Philip Ursprung, 24.02.2026