Artikel

Selber Schuld?

Als „Künstlerarchitekten“ verdächtig: Das Architektenduo „pauhof“ plant monumentale Großbauten und realisiert Installationen für den Augenblick.

12. April 2003 - Christian Kühn

Architekten sind zum Optimismus verurteilt. Wer anderen Leuten die Umwelt herrichten möchte, hat gefälligst an eine bessere Zukunft zu glauben und entsprechend gestimmte Produkte in die Welt zu setzen: Wohnhäuser, die Harmonie und Sicherheit ausstrahlen, Bürogebäude, die als Symbole ewiger Prosperität in den Himmel ragen, oder öffentliche Bauten, denen Bürgernähe und Transparenz ins Gesicht geschrieben stehen. Je chaotischer und absurder die Welt rundherum erscheint, desto stärker wird die Sehnsucht nach etwas Ordnung zumindest im eigenen Haus.

Künstler sind an diesen stillschweigenden Vertrag zwischen Auftraggeber und Produzent nicht gebunden. In der Kunst gilt forcierte Harmonie als Kitsch und Ordnung nicht als primäres Ziel. Ernst zu nehmende Kunstwerke sind keine dekorative Ergänzung der Welt, sondern eine Herausforderung, die eigene Weltsicht neu zu bestimmen.

Dass Architekten die Grenze zwischen Kunst und Architektur, wie ich sie gerade dargestellt habe, oft überschreiten, ist klar. Sie haben dafür allerdings einen Preis zu bezahlen, der sich nicht zuletzt im negativen Beigeschmack des Worts „Künstlerarchitekt“ äußert. „Künstlerarchitekten“ interessieren sich bekanntlich nur für die Form und nicht für die Funktion, verstehen nichts vom Bauen und halten es für ein Zeichen ihres Künstlertums, das Budget um mindestens die Hälfte zu überziehen. Wer sich mit so jemandem einlässt, ohne ihm zumindest einen gestandenen Baumeister zur Seite zu stellen, ist selbst schuld.

Selbst schuld an seiner schlechten Auftragslage ist folgerichtig auch jeder Architekt, der sich offen als Künstler deklariert. Und die meisten Architekten haben inzwischen die Konsequenz gezogen und stellen die künstlerische Komponente ihrer Arbeit als private Liebhaberei dar, von der man besser nicht spricht. Das beruhigt so manchen Bauherren, macht es aber immer schwieriger, die Intention, die sich hinter der schlechten Nachrede des „Künstlerarchitekten“ verbirgt, aufzuklären. Der Schutz des Konsumenten vor wirren Ideen ist dabei nämlich nur ein vorgeschobenes Argument. In Wirklichkeit geht es darum, die Aufgabe der Architektur auf schöne Verpackung zu reduzieren und ihr andere Verantwortungen zu entziehen: die kritische Auseinandersetzung mit der funktionellen Aufgabenstellung; die wechselseitige Abstimmung von Form und Funktion, die keineswegs immer reibungslos sein muss, sondern ganz im Gegenteil auch Konflikte fassbar machen kann, die sich sonst nur verbergen, aber nicht auflösen lassen; und schließlich ein Kostenbewusstsein, das nicht die billigste, sondern die beste Lösung sucht.

Michael Hofstätter und Wolfgang Pauzenberger, die zusammen unter dem Kürzel „pauhof“ firmieren, sind seit Jahren mit dem Etikett „Künstlerarchitekten“ versehen. Bekannt wurden sie in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren mit einer Serie von

außergewöhnlichen Wettbewerbsprojekten, unter anderem für das Wiener Museumsquartier, für die Expo in Wien und den österreichischen Expo-Pavillon in Sevilla, für die Bibliothek in Alexandria, das Regierungsviertel in Berlin, die Revitalisierung der Linzer Tuchfabrik und die Kansai-Kan-Bibliothek in Japan. Diese Projekte, in der Regel durch aufwendige Metallmodelle repräsentiert, sind alles andere als Dienstleister-Architekturen. Für das Museumsquartier planten „pauhof“ beispielsweise, die Hofstallungen von Fischer von Erlach zum Stadtzentrum hin mit einem Baukörper zu verdecken, der in seiner Dimension auf die beiden Hofmuseen reagiert, und Teile des Museums in zwei über den Dächern schwebenden Brücken in den fünften Bezirk unterzubringen. Der Altbestand wäre weiterhin für die freie Szene zur Verfügung gestanden - im Vergleich zum heutigen, hinter Fischer von Erlach zusammengestauchten und zu Tode sanierten MQ eine visionäre Lösung.

Die Hoffnung, über diese Wettbewerbsbeiträge zu Aufträgen zu kommen, erwies sich als zu optimistisch. Realisiert haben „pauhof“ ein Wohnhaus in Oberösterreich, international viel beachtet und 1999 bei der Ausstellung „The Twentieth-century House“ in Glasgow neben einem Projekt von Herzog und De Meuron als wichtigstes privates Wohnhaus des letzten Jahrzehnts gewürdigt. Mit dieser Diskrepanz zwischen internationaler Reputation und desperater Auftragslage im Bereich der Architektur haben „pauhof“ zu leben gelernt und ihren Schwerpunkt erfolgreich in die Kunstszene verlagert, einerseits mit eigenen Ausstellungsbeiträgen, andererseits mit Ausstellungsgestaltungen, die sie in den letzten Jahren vor allem für die Wiener Secession und für die Kunsthalle Wien realisiert haben. Das jüngste Beispiel dieser Serie ist die Gestaltung der Walter-Niedermayr-Retrospektive in der Kunsthalle.

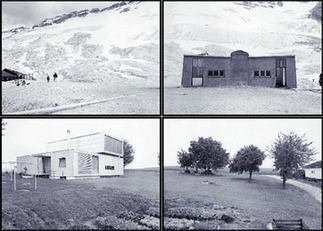

Zu Niedermayrs Arbeit haben „pauhof“ eine besondere Beziehung, nicht nur weil er zu ihrem berühmten Wohnhaus einen eigenen Fotoblock geschaffen hat. (Dass dieser vor drei Jahren, zusammen mit einigen von „pauhofs“ Stahlmodellen beim Transport zu einer Ausstellung in Tokio zerstört wurde, ist derzeit Gegenstand eines ebenso bizarren wie skandalösen Gerichtsverfahrens zwischen den Architekten und dem Außenministerium, das den Transport beauftragt hatte.) Architektur und Fotografie werden ja oft an entgegengesetzten Enden des künstlerischen Spektrums vermutet: Architektur als Produktion von Raum, Fotografie als dessen Abbild. Die Ausstellung zeigt, wie wenig Gültigkeit diese Differenzierung hat. Die leicht überbelichteten und dadurch flach wirkenden Fotografien Niedermayrs erzeugen durch die Gruppierung von unterschiedlichen Perspektiven desselben Motivs neue Räume, die vom räumlichen Aufbau des realen Motivs abweichen. Niedermayrs Blick erfasst Artefakte, die nicht zum Anschauen gemacht wurden - Skilifte, Krankenhausgänge, Baustellen -, und zeigt deren autonome Kraft. Eine ähnliche Recherche nach Strukturen, die dem Menschen nicht mehr vorspielen, die Welt sei nur für ihn und seinen Optimismus hergerichtet, zeichnet die Arbeiten von „pauhof“ aus.

Dass dabei keine menschenfeindliche Architektur entstehen muss, beweist die kongeniale Installation, die „pauhof“ für Niedermayrs Fotoblöcke (und zwei Videoinstallationen) in die Kunsthalle gesetzt haben, zwei labyrinthische Eingangszonen und ein großer, gut proportionierter Raum im Zentrum. Fotografieren lässt sich diese Architektur kaum, aber das Erlebnis eines Rundgangs macht klar, dass es „pauhof“ virtuos gelungen ist, die räumlichen Defizite der Kunsthalle zu überwinden. Es bleibt zu hoffen, dass man ihren Arbeiten bald wieder auch außerhalb des Museums begegnen wird.

[Die Ausstellung „Walter Niedermayr“ in der Kunsthalle Wien (VII., Museumsplatz 1) ist noch bis 27. April zu sehen (täglich 10 bis 19 Uhr, Donnerstag 10 bis 22 Uhr). ]

Künstler sind an diesen stillschweigenden Vertrag zwischen Auftraggeber und Produzent nicht gebunden. In der Kunst gilt forcierte Harmonie als Kitsch und Ordnung nicht als primäres Ziel. Ernst zu nehmende Kunstwerke sind keine dekorative Ergänzung der Welt, sondern eine Herausforderung, die eigene Weltsicht neu zu bestimmen.

Dass Architekten die Grenze zwischen Kunst und Architektur, wie ich sie gerade dargestellt habe, oft überschreiten, ist klar. Sie haben dafür allerdings einen Preis zu bezahlen, der sich nicht zuletzt im negativen Beigeschmack des Worts „Künstlerarchitekt“ äußert. „Künstlerarchitekten“ interessieren sich bekanntlich nur für die Form und nicht für die Funktion, verstehen nichts vom Bauen und halten es für ein Zeichen ihres Künstlertums, das Budget um mindestens die Hälfte zu überziehen. Wer sich mit so jemandem einlässt, ohne ihm zumindest einen gestandenen Baumeister zur Seite zu stellen, ist selbst schuld.

Selbst schuld an seiner schlechten Auftragslage ist folgerichtig auch jeder Architekt, der sich offen als Künstler deklariert. Und die meisten Architekten haben inzwischen die Konsequenz gezogen und stellen die künstlerische Komponente ihrer Arbeit als private Liebhaberei dar, von der man besser nicht spricht. Das beruhigt so manchen Bauherren, macht es aber immer schwieriger, die Intention, die sich hinter der schlechten Nachrede des „Künstlerarchitekten“ verbirgt, aufzuklären. Der Schutz des Konsumenten vor wirren Ideen ist dabei nämlich nur ein vorgeschobenes Argument. In Wirklichkeit geht es darum, die Aufgabe der Architektur auf schöne Verpackung zu reduzieren und ihr andere Verantwortungen zu entziehen: die kritische Auseinandersetzung mit der funktionellen Aufgabenstellung; die wechselseitige Abstimmung von Form und Funktion, die keineswegs immer reibungslos sein muss, sondern ganz im Gegenteil auch Konflikte fassbar machen kann, die sich sonst nur verbergen, aber nicht auflösen lassen; und schließlich ein Kostenbewusstsein, das nicht die billigste, sondern die beste Lösung sucht.

Michael Hofstätter und Wolfgang Pauzenberger, die zusammen unter dem Kürzel „pauhof“ firmieren, sind seit Jahren mit dem Etikett „Künstlerarchitekten“ versehen. Bekannt wurden sie in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren mit einer Serie von

außergewöhnlichen Wettbewerbsprojekten, unter anderem für das Wiener Museumsquartier, für die Expo in Wien und den österreichischen Expo-Pavillon in Sevilla, für die Bibliothek in Alexandria, das Regierungsviertel in Berlin, die Revitalisierung der Linzer Tuchfabrik und die Kansai-Kan-Bibliothek in Japan. Diese Projekte, in der Regel durch aufwendige Metallmodelle repräsentiert, sind alles andere als Dienstleister-Architekturen. Für das Museumsquartier planten „pauhof“ beispielsweise, die Hofstallungen von Fischer von Erlach zum Stadtzentrum hin mit einem Baukörper zu verdecken, der in seiner Dimension auf die beiden Hofmuseen reagiert, und Teile des Museums in zwei über den Dächern schwebenden Brücken in den fünften Bezirk unterzubringen. Der Altbestand wäre weiterhin für die freie Szene zur Verfügung gestanden - im Vergleich zum heutigen, hinter Fischer von Erlach zusammengestauchten und zu Tode sanierten MQ eine visionäre Lösung.

Die Hoffnung, über diese Wettbewerbsbeiträge zu Aufträgen zu kommen, erwies sich als zu optimistisch. Realisiert haben „pauhof“ ein Wohnhaus in Oberösterreich, international viel beachtet und 1999 bei der Ausstellung „The Twentieth-century House“ in Glasgow neben einem Projekt von Herzog und De Meuron als wichtigstes privates Wohnhaus des letzten Jahrzehnts gewürdigt. Mit dieser Diskrepanz zwischen internationaler Reputation und desperater Auftragslage im Bereich der Architektur haben „pauhof“ zu leben gelernt und ihren Schwerpunkt erfolgreich in die Kunstszene verlagert, einerseits mit eigenen Ausstellungsbeiträgen, andererseits mit Ausstellungsgestaltungen, die sie in den letzten Jahren vor allem für die Wiener Secession und für die Kunsthalle Wien realisiert haben. Das jüngste Beispiel dieser Serie ist die Gestaltung der Walter-Niedermayr-Retrospektive in der Kunsthalle.

Zu Niedermayrs Arbeit haben „pauhof“ eine besondere Beziehung, nicht nur weil er zu ihrem berühmten Wohnhaus einen eigenen Fotoblock geschaffen hat. (Dass dieser vor drei Jahren, zusammen mit einigen von „pauhofs“ Stahlmodellen beim Transport zu einer Ausstellung in Tokio zerstört wurde, ist derzeit Gegenstand eines ebenso bizarren wie skandalösen Gerichtsverfahrens zwischen den Architekten und dem Außenministerium, das den Transport beauftragt hatte.) Architektur und Fotografie werden ja oft an entgegengesetzten Enden des künstlerischen Spektrums vermutet: Architektur als Produktion von Raum, Fotografie als dessen Abbild. Die Ausstellung zeigt, wie wenig Gültigkeit diese Differenzierung hat. Die leicht überbelichteten und dadurch flach wirkenden Fotografien Niedermayrs erzeugen durch die Gruppierung von unterschiedlichen Perspektiven desselben Motivs neue Räume, die vom räumlichen Aufbau des realen Motivs abweichen. Niedermayrs Blick erfasst Artefakte, die nicht zum Anschauen gemacht wurden - Skilifte, Krankenhausgänge, Baustellen -, und zeigt deren autonome Kraft. Eine ähnliche Recherche nach Strukturen, die dem Menschen nicht mehr vorspielen, die Welt sei nur für ihn und seinen Optimismus hergerichtet, zeichnet die Arbeiten von „pauhof“ aus.

Dass dabei keine menschenfeindliche Architektur entstehen muss, beweist die kongeniale Installation, die „pauhof“ für Niedermayrs Fotoblöcke (und zwei Videoinstallationen) in die Kunsthalle gesetzt haben, zwei labyrinthische Eingangszonen und ein großer, gut proportionierter Raum im Zentrum. Fotografieren lässt sich diese Architektur kaum, aber das Erlebnis eines Rundgangs macht klar, dass es „pauhof“ virtuos gelungen ist, die räumlichen Defizite der Kunsthalle zu überwinden. Es bleibt zu hoffen, dass man ihren Arbeiten bald wieder auch außerhalb des Museums begegnen wird.

[Die Ausstellung „Walter Niedermayr“ in der Kunsthalle Wien (VII., Museumsplatz 1) ist noch bis 27. April zu sehen (täglich 10 bis 19 Uhr, Donnerstag 10 bis 22 Uhr). ]

Für den Beitrag verantwortlich: Spectrum

Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom