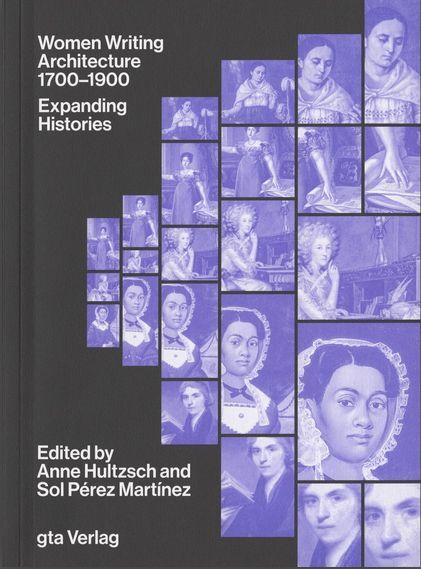

Women Writing Architecture 1700–1900

Expanding Histories

Von Indien bis Chile und von Grossbritannien bis zum Senegal haben Frauen seit Jahrhunderten die Architektur beeinflusst, indem sie schreibend Macht über Räume ausüben. Durch die Untersuchung einer Vielzahl von Quellen, von Tagebüchern und Reiseberichten bis hin zu Inventaren und politischen Pamphle

Buch, Herausgegeben von Anne Hultzsch, Sol Pérez Martínez, 24.02.2026