Bauwerk

Grosses Nationaltheater

Paul Andreu - Peking (VRC) - 2007

Ein Riesenei als leise Provokation

Das grosse Nationaltheater von Paul Andreu in Peking

12. Januar 2008 - Matthias Messmer

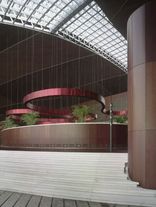

Der Vogel kam aus der Ferne. Vor acht Jahren. Und wurde unter mehr als vierzig Konkurrenten auserwählt, ein Ei mitten in eine Umgebung hineinzulegen, die ihm fremd in jeder Hinsicht war. Um das Ausbrüten haben viele ihn beneidet. Mit Geduld verstand er es jedoch, Nörgler und Besserwisser von seiner Sache zu überzeugen. Kurz vor Weihnachten war es dann so weit: Eine Melange von Tönen und Stimmen erklang aus dem wundersamen Ei, das fast jedermann, der es gesehen hat, gleichermassen fasziniert wie provoziert. – Zu solchen Bildern regt Chinas jüngstes Architekturwunder an: das vom Franzosen Paul Andreu entworfene grosse Nationaltheater in Peking, welches im Volksmund wegen seiner Form «das Riesenei» genannt wird. Vor fünfzig Jahren bereits hatte Zhou Enlai, der erste Ministerpräsident der Volksrepublik, den Vorschlag für den Bau einer solchen Kulturinstitution gemacht. Innenpolitische Gründe hatten seinen Plänen damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dank dem früheren Staatspräsidenten Jiang Zemin, einem Opernliebhaber, sowie dem Bedürfnis des Landes nach internationaler Anerkennung als Weltmacht und Kulturnation wurde schliesslich die Realisierung dieses Grossprojektes möglich.

Kritik und Widerstände

Der Wunsch der Führung, sich trotz kommunistischer Ideologie und der Hinwendung auf die eigenen Traditionen weltoffen zu geben und dabei dem Westen zu gefallen, äussert sich in einer ganzen Reihe von Monumentalbauten, die von ausländischen Architektenstars in den letzten Jahren für die Hauptstadt konzipiert wurden: dem Olympiastadion von Herzog & de Meuron, dem CCTV-Fernsehgebäude von Rem Koolhaas oder dem neuen Flughafen von Norman Foster. Wie bei der Realisierung solcher Megaprojekte nicht anders zu erwarten war, hatte auch Paul Andreu zu kämpfen. Kritiker wie Alfred Peng, Architekturprofessor an der renommierten Qinghua-Universität, warfen Andreu vor, «keine Ahnung von chinesischer Kultur zu haben». Eine Hauptstadt müsse die Seele der Nation widerspiegeln, lautete Pengs Überzeugung. Das futuristische Gebäude entspreche aber eher einem über einem See schwebenden Raumschiff oder, in der Nacht, einer im Wasser treibenden, leuchtenden Perle. Anderen Opponenten stiess die Nachbarschaft eines dem Land fremden Opernhauses zur chinesisch geprägten Verbotenen Stadt sauer auf. Dass allerdings auch der getreu dem Vorbild stalinistischer Architektur in den 1950er Jahren erbaute Nationale Volkskongress in unmittelbarer Nähe wenig mit Chinas Traditionen zu tun hat, übersah man bei der Diskussion geflissentlich.

Immer wieder wurden die Arbeiten an Andreus Mammutbau, der eigentlich vor drei Jahren schon hätte eröffnet werden sollen, unterbrochen. In zwei Petitionen an die oberste Staatsführung beanstandeten Wissenschafter und Architekten überdies die enormen Kosten (ungefähr 450 Millionen Franken wurden schliesslich aufgewendet) und monierten, die aus Glas und Titan gebaute Schale des Eies sei angesichts der Pekinger Witterungsbedingungen ökologisch wenig sinnvoll konzipiert. Dass im Jahre 2004 ausgerechnet das Dach eines von Andreu entworfenen Flughafengebäudes in Paris einstürzte, rief schliesslich jene Gegner auf den Plan, die von Anfang an Sicherheitsbedenken vorgebracht hatten.

All diesen Widrigkeiten zum Trotz war es am vergangenen 22. Dezember so weit: Anlässlich der Eröffnung des «National Centre for the Performing Arts» – wie das grosse Nationaltheater in englischer Sprache offiziell heisst – präsentierte man dem begeisterten Publikum eine Auswahl an westlichen und chinesischen Musikstücken, mit zwei Dirigenten und Orchestern, vier Chören und einem halben Dutzend Solisten. Das «Riesenei» mit einer Grundfläche von 150 000 Quadratmetern beherbergt drei verschiedene Hallen mit insgesamt 6500 Sitzplätzen: für Theatervorstellungen, Konzerte und Opernaufführungen. Sie sind durch einen einzigen Tunnel erreichbar, der unter dem Teich hindurchführt, der das Gebäude umgibt. Auch das Innere des Komplexes weckt mit seinem Labyrinth von Gängen und Rolltreppen nicht jenes Gefühl von räumlicher Grosszügigkeit, welches die ovale Kuppel von aussen suggeriert.

Musik und Tanz

Bei der Programmierung setzt man in der ersten Saison, die bis zum 6. April läuft, weitgehend auf ausländische Persönlichkeiten wie den Dirigenten Lorin Maazel (mit der New Yorker Philharmonie). Weiter stehen das St. Petersburger Kirow-Ballett mit dem «Korsaren» ebenso auf dem Programm wie die Schanghaier Oper mit «Othello» oder das chinesische Nationalballett mit «Romeo und Julia». Auch die Tanztruppe der Volksbefreiungsarmee darf mit der Revolutionsoper «Schwester Jiang» ihre Künste vorführen. Das kunterbunte Allerlei an klassischer Musik, Ballett und Theater, das Fehlen eines schlüssigen künstlerischen Konzepts sowie das Nichtvorhandensein eines eigenen Ensembles wurden von internationalen Kritikern bereits bemängelt. Aus westlicher Sicht mögen diese Einwände gelten. Doch in vielen zivilgesellschaftlichen Bereichen versucht China begierig aufzuholen, was Partei und Staat durch menschenfeindliche Politik im Laufe der Jahrzehnte zerstört haben. Auch Andreus Opernhaus muss erst zu sich selbst finden. So mögen genüsslich während einer Vorstellung schmatzende oder fotografierende Besucher auch im «Riesenei» noch eine Weile zum Alltag gehören. Doch das wird die Harmonie im Grossen und Ganzen wenig stören.

Freuen sollte man sich vielmehr daran, dass China nach jahrzehntelanger interkultureller Abkapselung wieder den Anschluss an die Welt gefunden hat. Fast Food, Sex und Pop hat das Reich der Mitte bereits absorbiert. Jetzt gilt es, das Erbe einer universellen Hochkultur als Standbein einer alten Zivilisation wiederherzustellen – nicht nur in Peking, Schanghai oder Guangzhou. Schlangen vor den Ticketschaltern sind ein gutes Zeichen dafür. Garantiert werden muss jedoch, dass die Karten auch für Durchschnittsbürger erschwinglich sind. Und da ist, wie schon beim Legen des Eies, erneut die Politik gefragt.

Kritik und Widerstände

Der Wunsch der Führung, sich trotz kommunistischer Ideologie und der Hinwendung auf die eigenen Traditionen weltoffen zu geben und dabei dem Westen zu gefallen, äussert sich in einer ganzen Reihe von Monumentalbauten, die von ausländischen Architektenstars in den letzten Jahren für die Hauptstadt konzipiert wurden: dem Olympiastadion von Herzog & de Meuron, dem CCTV-Fernsehgebäude von Rem Koolhaas oder dem neuen Flughafen von Norman Foster. Wie bei der Realisierung solcher Megaprojekte nicht anders zu erwarten war, hatte auch Paul Andreu zu kämpfen. Kritiker wie Alfred Peng, Architekturprofessor an der renommierten Qinghua-Universität, warfen Andreu vor, «keine Ahnung von chinesischer Kultur zu haben». Eine Hauptstadt müsse die Seele der Nation widerspiegeln, lautete Pengs Überzeugung. Das futuristische Gebäude entspreche aber eher einem über einem See schwebenden Raumschiff oder, in der Nacht, einer im Wasser treibenden, leuchtenden Perle. Anderen Opponenten stiess die Nachbarschaft eines dem Land fremden Opernhauses zur chinesisch geprägten Verbotenen Stadt sauer auf. Dass allerdings auch der getreu dem Vorbild stalinistischer Architektur in den 1950er Jahren erbaute Nationale Volkskongress in unmittelbarer Nähe wenig mit Chinas Traditionen zu tun hat, übersah man bei der Diskussion geflissentlich.

Immer wieder wurden die Arbeiten an Andreus Mammutbau, der eigentlich vor drei Jahren schon hätte eröffnet werden sollen, unterbrochen. In zwei Petitionen an die oberste Staatsführung beanstandeten Wissenschafter und Architekten überdies die enormen Kosten (ungefähr 450 Millionen Franken wurden schliesslich aufgewendet) und monierten, die aus Glas und Titan gebaute Schale des Eies sei angesichts der Pekinger Witterungsbedingungen ökologisch wenig sinnvoll konzipiert. Dass im Jahre 2004 ausgerechnet das Dach eines von Andreu entworfenen Flughafengebäudes in Paris einstürzte, rief schliesslich jene Gegner auf den Plan, die von Anfang an Sicherheitsbedenken vorgebracht hatten.

All diesen Widrigkeiten zum Trotz war es am vergangenen 22. Dezember so weit: Anlässlich der Eröffnung des «National Centre for the Performing Arts» – wie das grosse Nationaltheater in englischer Sprache offiziell heisst – präsentierte man dem begeisterten Publikum eine Auswahl an westlichen und chinesischen Musikstücken, mit zwei Dirigenten und Orchestern, vier Chören und einem halben Dutzend Solisten. Das «Riesenei» mit einer Grundfläche von 150 000 Quadratmetern beherbergt drei verschiedene Hallen mit insgesamt 6500 Sitzplätzen: für Theatervorstellungen, Konzerte und Opernaufführungen. Sie sind durch einen einzigen Tunnel erreichbar, der unter dem Teich hindurchführt, der das Gebäude umgibt. Auch das Innere des Komplexes weckt mit seinem Labyrinth von Gängen und Rolltreppen nicht jenes Gefühl von räumlicher Grosszügigkeit, welches die ovale Kuppel von aussen suggeriert.

Musik und Tanz

Bei der Programmierung setzt man in der ersten Saison, die bis zum 6. April läuft, weitgehend auf ausländische Persönlichkeiten wie den Dirigenten Lorin Maazel (mit der New Yorker Philharmonie). Weiter stehen das St. Petersburger Kirow-Ballett mit dem «Korsaren» ebenso auf dem Programm wie die Schanghaier Oper mit «Othello» oder das chinesische Nationalballett mit «Romeo und Julia». Auch die Tanztruppe der Volksbefreiungsarmee darf mit der Revolutionsoper «Schwester Jiang» ihre Künste vorführen. Das kunterbunte Allerlei an klassischer Musik, Ballett und Theater, das Fehlen eines schlüssigen künstlerischen Konzepts sowie das Nichtvorhandensein eines eigenen Ensembles wurden von internationalen Kritikern bereits bemängelt. Aus westlicher Sicht mögen diese Einwände gelten. Doch in vielen zivilgesellschaftlichen Bereichen versucht China begierig aufzuholen, was Partei und Staat durch menschenfeindliche Politik im Laufe der Jahrzehnte zerstört haben. Auch Andreus Opernhaus muss erst zu sich selbst finden. So mögen genüsslich während einer Vorstellung schmatzende oder fotografierende Besucher auch im «Riesenei» noch eine Weile zum Alltag gehören. Doch das wird die Harmonie im Grossen und Ganzen wenig stören.

Freuen sollte man sich vielmehr daran, dass China nach jahrzehntelanger interkultureller Abkapselung wieder den Anschluss an die Welt gefunden hat. Fast Food, Sex und Pop hat das Reich der Mitte bereits absorbiert. Jetzt gilt es, das Erbe einer universellen Hochkultur als Standbein einer alten Zivilisation wiederherzustellen – nicht nur in Peking, Schanghai oder Guangzhou. Schlangen vor den Ticketschaltern sind ein gutes Zeichen dafür. Garantiert werden muss jedoch, dass die Karten auch für Durchschnittsbürger erschwinglich sind. Und da ist, wie schon beim Legen des Eies, erneut die Politik gefragt.

Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung

Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom

Akteure

ArchitekturFotografie