Bauwerk

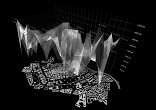

Schubhaftzentrum Vordernberg

SUE Architekten - Vordernberg (A) - 2013

Die eine und die andere Seite

Selten wird Architektur so ideologisch verhandelt. Über das neue Schubhaftzentrum in Vordernberg, Obersteiermark, die Möglichkeiten der Architekten, zum würdevollen Umgang mit Schubhäftlingen beizutragen, und die Frage, ob die Erfüllung solcher Bauaufgaben statthaft ist.

18. Januar 2014 - Karin Tschavgova

Mein erster Gedanke – impulsiv, bar jeder Reflexion: Das ist kein Thema für die Architekturseite eines Feuilletons. Der Bau eines Schubhaftzentrums könne kein Anlass für eine Auseinandersetzung mit architektonischer Qualität und Baukunst sein, möge sie noch so kritisch ausfallen, ist keine Frage von baulicher Funktionalität, Ästhetik und gestalterischem Können. Freunde und Architektenkollegen äußerten Bedenken und stellten die Integrität von Architekten, die sich an Wettbewerben für eine derartige Bauaufgabe beteiligen, infrage. Darf man das überhaupt, wird man damit nicht zum Handlanger eines Systems, das man vielleicht gar nicht gutheißt?

Aber natürlich darf man – ja, muss man, sagt dann Ute zwischen zwei Gängen bei einer Einladung zum Abendessen, oder haben diese bedauernswerten Menschen kein Recht auf bestmögliche Unterbringung, auf gute Häuser? Ute, die mit Architektur sonst nichts am Hut hat, erzählt, dass manche in der Bevölkerung ihrer Heimatstadt Leoben den Häftlingen dort das neue Gefangenenhaus neiden. Und Ute, die beileibe keine abgeklärte Pragmatikerin ist, hat recht. Solange in unserem Land auf der Basis von gültigen Gesetzen die Errichtung von Schubhaftzentren vorgesehen ist, dürfen Architekten und Architektinnen sich dafür engagieren, dass solche Unterkünfte menschenwürdige Aufenthaltsbedingungen bieten und in hoher architektonischer Qualität gebaut werden.

Das mögen sich auch jene 42 Teilnehmer des international ausgeschriebenen Wettbewerbs gedacht haben, die 2010 ein Projekt für Vordernberg abgaben. Zum Sieger gekürt und zur Realisierung vorgeschlagen wurde der Entwurf von Sue Architekten, einer jungen Wiener Architektengruppe, die mit einem mit dem Bauherrenpreis ausgezeichneten Amtshaus für das oberösterreichische Ottensheim bekannt wurde. Es ist glaubhaft, wenn die Architekten betonen, mit dem Bundesministerium für Inneres als Auslober und der Bundesimmobiliengesellschaft als Bauherr bauliche Standards der Verwahrung und Sicherung immer wieder diskursiv hinterfragt und sich nach Kräften bemüht zu haben, starre Bilder aufzubrechen und in eine menschenwürdigere Form zu bringen. So ist es ihnen gelungen, die Gitter vor den Fenstern wegzulassen, die noch in der Ausschreibung zum Wettbewerb vorgesehen waren. Anstelle von herkömmlichen Fensterflügeln gibt es nun raumhohe, aber handrückenschmale Lüftungsflügel aus Holz, die zwischen fix verglasten Scheiben sitzen.

Die Aufenthaltsräume – immer zwei, durch eine Glaswand getrennt – und selbst die Schlafräume der neun Wohngruppen, die sich jeweils um einen Hof gruppieren, sind durch raumhohe Verglasung taghell und teilweise besonnt. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Von Würde ist die Rede, von der Schaffung eines angenehm wohnlichen, würdevollen Ambientes als oberste Prämisse eines architektonischen Konzepts, das dazu beitragen soll, den Aufenthalt der Menschen, die auf ihre „Außerlandesbringung“ warten, erträglich zu machen. Abgehängte Decken, wie sie in Büros üblich sind, wurden daher vermieden. In der Teeküche und im gemeinsamen Wohnraum ist helles Sperrholz als Wandvertäfelung eingesetzt. Jede Wohneinheit hat als Rückzugsorte ein Raucherzimmer und Sitznischen. Teppichböden in allen Räumen und die Farbigkeit von Polstermöbeln und Bestuhlung sollen für Wohnatmosphäre sorgen.

Doch selbst der Ausblick auf Bach und bewaldeten Hang durch den doppelten Gitterzaun hindurch, der anstelle der – fast ist man versucht zu sagen, obligatorischen – Mauer im ortsabgewandten Bereich der Wohngruppen installiert werden durfte, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies eine Haftanstalt ist. Es wird darin Schubhäftlinge geben, die hierzulande zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, diese jedoch unter der Zusage,dass sie sich außer Landes bringen lassen, nicht antreten müssen. Aber hier erleiden auch Menschen – Jugendliche, Ehepaare, Familien mit Kindern – Freiheitsentzug und eine weitreichende Einschränkung ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen.

Ihre Haft hat als Grund nur die Sicherung eines Verfahrens oder einer Abschiebung. Und so klingt die in Presseaussendungen des BMI behauptete „Autonomie über den Tagesablauf“ der Schubhäftlinge in den Wohngruppen zynisch, sind diese doch versperrt und jeder Weg nach außen, ob in den Fitnessraum, in die Bibliothek, den Meditationsraum, in den Shop oder auf den Basketballplatz, muss vom Aufsichtspersonal erlaubt und begleitet werden. Selbstbestimmung und Intimität sind kaum möglich. Warum gab es am Tag der Pressebegehung keine Vorhänge in den Schlafräumen, die alle zum nahen Gegenüber orientiert sind? Die Architekten hatten sie vorgesehen. Ein anderes Beispiel: Jedes der Zwei- und Vierbettzimmer, die mit Toilette und Waschbecken ausgestattet sind, hat ein Türschloss und kann abgesperrt werden – nur von außen. Das Wachpersonal entscheidet, ob einzelne Zimmer, der Schlaftrakt oder kein Raum abgeschlossen werden.

Das Schubhaftzentrum Vordernberg ist, will man uns glaubhaft machen, kein Gefängnis. Soll es sich wirklich von solchen unterscheiden und tatsächlich, wie gewünscht, zum europaweiten Vorzeigeprojekt werden, so muss sich dies durch den institutionellen Umgang mit den Schubhäftlingen erst beweisen. Die baulichen Voraussetzungen für mehr Vertrauen und Offenheit, für eine würdevolle Behandlung zugunsten größerer persönlicher Freiheit sind gegeben.

Eine Einrichtung müsste rückgebaut werden: die Kommunikation über eine Reihe von Glasscheiben mit Telefonhörern als eine von drei gebauten Varianten des Besucherkontakts. Sie widerspricht der Beteuerung, man sei kein Gefängnis, ist schlicht entwürdigend und wurde dennoch installiert. Akzeptable Besucherräume sind ein kleiner für Einzelgespräche und ein größerer mit mehreren Tischen und Kaffeeautomat.

All das zeigt, wie begrenzt die Möglichkeiten der Architekten selbst bei der sorgfältigsten, mit Engagement und Können angegangenen Planung waren. Die Verbesserung der Schubhaft über bauliche Maßnahmen gelang graduell, zur Änderung des herrschenden Systems der Abschiebepraxis jedoch konnten sie nichts beitragen.

Kann das ein Grund sein, eine solche Bauaufgabe abzulehnen? Ist nicht eine der Kernfragen der Architektur die nach ihrer sozialen Funktion? Müssten sich demnach nicht auch Architekten in ihrer Aufgabe, Mitgestalter der Gesellschaft zu sein, einmischen, den Diskurs um humane Quartiere laut führen – auch im Asyl- und Fremdenrecht?

Man kann auf die Straße gehen, um herrschende Verhältnisse anzuprangern und grundlegende Änderungen zu fordern. Ein langfristiges Ziel. Kurzfristig sind, ganz pragmatisch, Lösungen gefragt, die aus der gegebenen Situation das Beste machen. Auch steter Tropfen höhlt den Stein.

Aber natürlich darf man – ja, muss man, sagt dann Ute zwischen zwei Gängen bei einer Einladung zum Abendessen, oder haben diese bedauernswerten Menschen kein Recht auf bestmögliche Unterbringung, auf gute Häuser? Ute, die mit Architektur sonst nichts am Hut hat, erzählt, dass manche in der Bevölkerung ihrer Heimatstadt Leoben den Häftlingen dort das neue Gefangenenhaus neiden. Und Ute, die beileibe keine abgeklärte Pragmatikerin ist, hat recht. Solange in unserem Land auf der Basis von gültigen Gesetzen die Errichtung von Schubhaftzentren vorgesehen ist, dürfen Architekten und Architektinnen sich dafür engagieren, dass solche Unterkünfte menschenwürdige Aufenthaltsbedingungen bieten und in hoher architektonischer Qualität gebaut werden.

Das mögen sich auch jene 42 Teilnehmer des international ausgeschriebenen Wettbewerbs gedacht haben, die 2010 ein Projekt für Vordernberg abgaben. Zum Sieger gekürt und zur Realisierung vorgeschlagen wurde der Entwurf von Sue Architekten, einer jungen Wiener Architektengruppe, die mit einem mit dem Bauherrenpreis ausgezeichneten Amtshaus für das oberösterreichische Ottensheim bekannt wurde. Es ist glaubhaft, wenn die Architekten betonen, mit dem Bundesministerium für Inneres als Auslober und der Bundesimmobiliengesellschaft als Bauherr bauliche Standards der Verwahrung und Sicherung immer wieder diskursiv hinterfragt und sich nach Kräften bemüht zu haben, starre Bilder aufzubrechen und in eine menschenwürdigere Form zu bringen. So ist es ihnen gelungen, die Gitter vor den Fenstern wegzulassen, die noch in der Ausschreibung zum Wettbewerb vorgesehen waren. Anstelle von herkömmlichen Fensterflügeln gibt es nun raumhohe, aber handrückenschmale Lüftungsflügel aus Holz, die zwischen fix verglasten Scheiben sitzen.

Die Aufenthaltsräume – immer zwei, durch eine Glaswand getrennt – und selbst die Schlafräume der neun Wohngruppen, die sich jeweils um einen Hof gruppieren, sind durch raumhohe Verglasung taghell und teilweise besonnt. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Von Würde ist die Rede, von der Schaffung eines angenehm wohnlichen, würdevollen Ambientes als oberste Prämisse eines architektonischen Konzepts, das dazu beitragen soll, den Aufenthalt der Menschen, die auf ihre „Außerlandesbringung“ warten, erträglich zu machen. Abgehängte Decken, wie sie in Büros üblich sind, wurden daher vermieden. In der Teeküche und im gemeinsamen Wohnraum ist helles Sperrholz als Wandvertäfelung eingesetzt. Jede Wohneinheit hat als Rückzugsorte ein Raucherzimmer und Sitznischen. Teppichböden in allen Räumen und die Farbigkeit von Polstermöbeln und Bestuhlung sollen für Wohnatmosphäre sorgen.

Doch selbst der Ausblick auf Bach und bewaldeten Hang durch den doppelten Gitterzaun hindurch, der anstelle der – fast ist man versucht zu sagen, obligatorischen – Mauer im ortsabgewandten Bereich der Wohngruppen installiert werden durfte, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies eine Haftanstalt ist. Es wird darin Schubhäftlinge geben, die hierzulande zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, diese jedoch unter der Zusage,dass sie sich außer Landes bringen lassen, nicht antreten müssen. Aber hier erleiden auch Menschen – Jugendliche, Ehepaare, Familien mit Kindern – Freiheitsentzug und eine weitreichende Einschränkung ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen.

Ihre Haft hat als Grund nur die Sicherung eines Verfahrens oder einer Abschiebung. Und so klingt die in Presseaussendungen des BMI behauptete „Autonomie über den Tagesablauf“ der Schubhäftlinge in den Wohngruppen zynisch, sind diese doch versperrt und jeder Weg nach außen, ob in den Fitnessraum, in die Bibliothek, den Meditationsraum, in den Shop oder auf den Basketballplatz, muss vom Aufsichtspersonal erlaubt und begleitet werden. Selbstbestimmung und Intimität sind kaum möglich. Warum gab es am Tag der Pressebegehung keine Vorhänge in den Schlafräumen, die alle zum nahen Gegenüber orientiert sind? Die Architekten hatten sie vorgesehen. Ein anderes Beispiel: Jedes der Zwei- und Vierbettzimmer, die mit Toilette und Waschbecken ausgestattet sind, hat ein Türschloss und kann abgesperrt werden – nur von außen. Das Wachpersonal entscheidet, ob einzelne Zimmer, der Schlaftrakt oder kein Raum abgeschlossen werden.

Das Schubhaftzentrum Vordernberg ist, will man uns glaubhaft machen, kein Gefängnis. Soll es sich wirklich von solchen unterscheiden und tatsächlich, wie gewünscht, zum europaweiten Vorzeigeprojekt werden, so muss sich dies durch den institutionellen Umgang mit den Schubhäftlingen erst beweisen. Die baulichen Voraussetzungen für mehr Vertrauen und Offenheit, für eine würdevolle Behandlung zugunsten größerer persönlicher Freiheit sind gegeben.

Eine Einrichtung müsste rückgebaut werden: die Kommunikation über eine Reihe von Glasscheiben mit Telefonhörern als eine von drei gebauten Varianten des Besucherkontakts. Sie widerspricht der Beteuerung, man sei kein Gefängnis, ist schlicht entwürdigend und wurde dennoch installiert. Akzeptable Besucherräume sind ein kleiner für Einzelgespräche und ein größerer mit mehreren Tischen und Kaffeeautomat.

All das zeigt, wie begrenzt die Möglichkeiten der Architekten selbst bei der sorgfältigsten, mit Engagement und Können angegangenen Planung waren. Die Verbesserung der Schubhaft über bauliche Maßnahmen gelang graduell, zur Änderung des herrschenden Systems der Abschiebepraxis jedoch konnten sie nichts beitragen.

Kann das ein Grund sein, eine solche Bauaufgabe abzulehnen? Ist nicht eine der Kernfragen der Architektur die nach ihrer sozialen Funktion? Müssten sich demnach nicht auch Architekten in ihrer Aufgabe, Mitgestalter der Gesellschaft zu sein, einmischen, den Diskurs um humane Quartiere laut führen – auch im Asyl- und Fremdenrecht?

Man kann auf die Straße gehen, um herrschende Verhältnisse anzuprangern und grundlegende Änderungen zu fordern. Ein langfristiges Ziel. Kurzfristig sind, ganz pragmatisch, Lösungen gefragt, die aus der gegebenen Situation das Beste machen. Auch steter Tropfen höhlt den Stein.

Für den Beitrag verantwortlich: Spectrum

Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom

Akteure

ArchitekturBauherrschaft

Tragwerksplanung

Landschaftsarchitektur

Fotografie