WienerBerg Dojo

Wien (A) - 2003

mit Michael Loudon, Walter Hans Michl

Architekturzentrum Wien

Studium der Architektur an der ETH; Baupraxis. 1977-85 Assistent bei Prof. A.M.Vogt und Doktorat in Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Lebte seit 1985 in Wien und arbeitete auf dem Gebiet der Architektur als Entwerfer, Historiker, Kritiker, Kurator und Austellungsmacher.

Seit 1989 gemeinsames Atelier mit Architekt Walter Hans Michl in Wien: Möbeldesign, Bau- und Wettbewerbsprojekte, Wettbewerbsorganisationen, Juryteilnahmen, städtebauliche Konzepte.

Bauten: Stadthaus in Wien-Neubau, Kirchenzentrum St.Benedikt in Wien-Simmering. Konzept und wissenschaftliche Leitung für die Steirische Landesausstellung 1995, „Holzzeit“ und Initiierung der „Murauer Werkstätten“ (mit Franziska Ullmann, Wien).

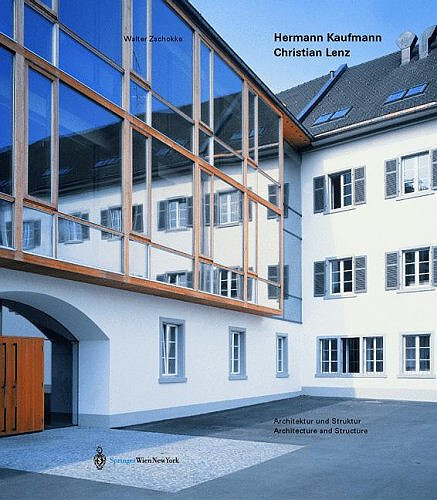

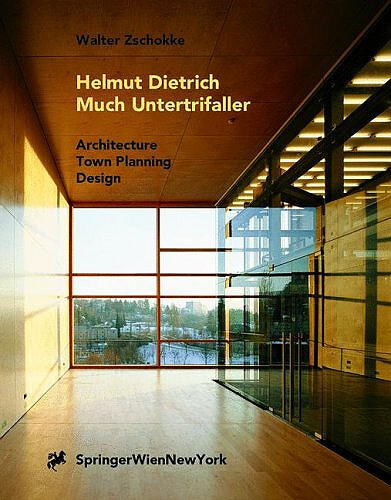

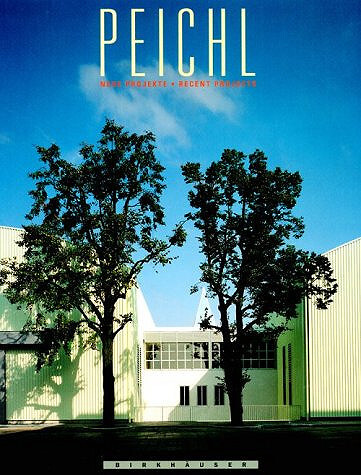

Buchpublikationen u.a. über Adolf Krischanitz, Gustav Peichl, Boris Podrecca. Regelmäßige Architekturkritik im Spectrum (Die Presse, Wien) sowie Beiträge in Fachzeitschriften und Ausstellungskatalogen.

Man sieht den Kräfteverlauf, spürt den Lasten nach, staunt über die Eleganz der Unterseiten: die Brücken des Bauingenieurs Alfred Pauser.

Was haben die Brücken am Knoten Nussdorf, die Gürtelbrücke, die U6-Brücke, der Siemens-Nixdorf-Steg, die Rossauerbrücke, die Salztorbrücke, der Erdberger Steg, die Erdberger Brücke, die Schrägseilbrücke, alle über den Donaukanal, gemeinsam? Sie sind Entwürfe des Bauingenieurs Alfred Pauser; der erste noch im Ingenieurbüro Dr. Wycital, die späteren in eigener Verantwortung. Es sind Brücken mit unterschiedlichen Tragwerken, alle in ihrer Art durchaus elegant und formschön. Zahlreiche weitere Brücken aus dem Büro Pauser befinden sich auf Wiener Stadtgebiet, weitere über ganz Österreich verteilt. Sie belegen die Kompetenz ihres Entwerfers und seiner Büropartner.

Es mag zwar mittlerweile nicht mehr allgemein verbreiteter Irrglaube sein, dass der Bauingenieur nur genau zu rechnen brauche und sich die Form des Bauwerks quasi automatisch ergebe. Nicht zuletzt Le Corbusier verbreitete in seinem „Vers une achitecture“ diesen Unsinn. Nein, der Bauingenieur entwirft auf der Basis seiner Kompetenz und seiner Erfahrung ein Brückentragwerk, ein Silo, einen Turm, die er dann exakt berechnet. Denn ins Leere lässt sich nicht rechnen. Das heißt nichts anderes, als dass die Arbeit des Bauingenieurs sehr wohl kreativ ist, auch wenn das Feld möglicher Lösungen nicht unbegrenzt ist. Allerdings ist die Ästhetik von Ingenieurbauwerken nicht nur eine optische, sondern die innere Struktur, das Tragkonzept spielen eine ebenso wichtige Rolle. Die ästhetischen Vorstellungen unterscheiden sich daher von jenen, wie sie in der Architektur verbreitet sind.

Glücklicherweise verfügte Alfred Pauser, abgesehen von seiner enormen Schaffenskraft, über gestalterische Fähigkeiten, die er dank seiner konstruktiven Kenntnisse und Erfahrungen optimal einsetzen konnte. Seine Brücken weisen plastische Qualitäten auf und sind von unten sowohl interessant anzuschauen als auch konstruktiv nachvollziehbar und ordentlich aufgeräumt. Einbauten und Leitungen werden nicht dem Zufall überlassen. Dies lässt sie besonders im urbanen Raum als Teile der Stadtlandschaft nicht bloß für die Benützer, sondern ebenso für Flaneure attraktiv werden.

Beginnen wir mit der Rossauer Brücke, 1981–83. Die ingenieurmäßige Beschreibung liest sich, trotz der engen Randbedingungen, wie wenn es so sein müsste. Aber auf diese Stringenz muss man als entwerfender Bauingenieur zuerst kommen. Ein Rahmenträger von Kai zu Kai besteht in den Randfeldern aus massiven Tischen, die je auf vierfach gespreizten Streben auflagern, die ihrerseits in ein kräftiges Punktlager münden. Das Mittelfeld aus vorgefertigten Spannbetonträgern ist biegesteif in den Rahmen integriert. Für Einbauten und Leitungen ist in der Mittelachse eine entsprechende Aussparung vorgesehen. Das Tragwerk ist logisch, gewiss ökonomisch, aber es weist für den technisch kaum gebildeten Betrachter ebenso optische Qualitäten auf. Man sieht den Kräfteverlauf, spürt den Lasten nach, staunt über die Eleganz der Streben und die Größe der Punktlager. Insbesondere die Unterseite zeugt von plastischer Kraft, welche die nächtliche Effektbeleuchtung durchaus rechtfertigt.

Die Brücken im Knoten Nussdorf, 1974–83, mussten auf sehr engem Raum unter den für Schnellstraßen strengeren Trassierungsrichtlinien geplant werden. Aus meiner Sicht weisen die weiten Räume unter der Hochstraße eine spezielle Qualität auf. Wenn man die Pfeiler und Brückenträger als Teil der Stadtlandschaft an dieser dichten Stelle der Peripherie zu sehen bereit ist, ergibt sich plötzlich eine neue, spannungsvolle Raumstimmung. Auch hier ist der eigentlichen Sichtseite, der Unterseite, einiges an Sorgfalt beigemessen. Man merkt, es handelt sich nicht nur um einen beliebigen Zweckbau, vielmehr war von Anfang an die Ahnung da, dass der Raum unter der Brücke den Menschen als Weg und sogar dem Aufenthalt dienen würde. Gewiss sind diese Räume offen und fließend, aber das zeichnet die Moderne aus. Und ihre Aneignung kann durchaus kultivierter erfolgen als durch Hinterlassung individueller Markierungen.

Ein Bauwerk, das wegen der zunehmenden Verkehrsdichte bereits ersetzt werden musste, ist die erste Praterhochstraße von 1970. Die eleganten X-Stützen und auch die Fahrbahnkonstruktion bestanden sämtlich aus vorgefertigten Betonelementen. In der Auenlandschaft fügte sich die Brücke mit ihrer Leichtigkeit gut ein und fiel dem sensiblen Auge immer wieder positiv auf.

Eine Besonderheit ist die Erdberger Brücke im Zuge der A 23, 1969–71. Diese in ihrer Form erstmalige Schalenkonstruktion bildet im Stadtgefüge einen Akzent, der den Rang des Verkehrswegs als Autobahn und der Brückenstelle interpretiert. Als Bauwerk schafft die Brücke einen unverwechselbaren Ort in der Stadt, der nicht vordringlich den Benutzern, sondern Spaziergängern und Radfahrern als Merkpunkt dient.

Ein Kabinettstück der Vorspanntechnik ist der Franz-von-Sales-Steg, 1967–68, an der Osttangente. Die äußerst elegante Konstruktion stützt sich auf einen Pfeiler, um den sich der Wendel des Gehwegs herumschwingt. Das andere, höhere Widerlager wird vom ausgreifenden, kontinuierlich in der Stärke abnehmenden Brückenarm kaum mehr belastet. Es ist klar, dass derart anspruchsvolle Konstruktionen bei einem Fußgängersteg eher möglich sind. Dennoch zeigt sich an diesem Beispiel sowohl der kreative Freiraum, den sich der begabte Bauingenieur aufzuspannen vermag, als auch die plastische Kraft, die dem Objekt innewohnt.

Alfred Pauser stammt aus dem niederösterreichischen Gmünd, wo er 1930 geboren wurde; übrigens zeitgleich mit der Gruppe der Holzmeister-Schüler Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent und Friedrich Achleitner und anderen, die später Einfluss auf die Wiener Architektur nahmen. Mit Wilhelm Holzbauer hat Alfred Pauser oft zusammengearbeitet. Er studierte ab 1948 an der Technischen Hochschule Wien, war schon bald als Werkstudent im Ingenieurbüro von Dr. Wycital tätig und wurde 1962 Partner. Früh hatte er die Chance, mit dem großen Bauingenieur Fritz Leonhardt zusammenzuarbeiten, der mit dem Bau der Schwedenbrücke befasst war. Dies öffnete ihm nicht nur den internationalen fachlichen Austausch, sondern führte zu einer lebenslangen Freundschaft. 1964 gründete er sein eigenes Ingenieurbüro, das er ab 1979 mit den langjährigen Mitarbeitern Karl Beschorner, Peter Biberschick und Hans Klenovec in Partnerschaft führte. 1982 wurde er als Ordinarius für Hochbau an die Technische Universität Wien berufen, wo er sich nicht zuletzt für eine Verbesserung der Beziehung von Architektur- und Bauingenieurstudenten einsetzte. 1997 emeritiert, zog er sich 2002 auch aus dem Büroverbund zurück. Zahlreiche allgemein verständliche Publikationen zum Brückenbau zeugen von seinem breiten Wissen. Die erstmalige Verleihung des Wiener Ingenieurpreises ist neben den zahlreichen Auszeichnungen für sein Werk ein gewichtiger Impuls für den Ingenieurberuf ganz allgemein.

Brettsperrholz aus Sicht der Planer

Anlässlich der großen Holzausstellung »Holzzeit« 1995 im steirischen Murau kam buchstäblich in letzter Sekunde noch ein Pavillon aus einem damals gänzlich neuen Produkt dazu: aus Brettsperrholz, BSP. Der Eindruck war durchaus positiv, doch gelang es dem neuartigen Angebot im Kontext der thematisch breit angelegten Ausstellung nicht, sich schon in den Köpfen der Fachleute zu verankern. Heute, mehr als ein Jahrzehnt später und unter veränderten klimatischen und holzwirtschaftlichen Bedingungen, ist das Material durchaus bekannt. Erfahrene Fachleute räumen ihm in einer gezielten Befragung gute Chancen für die Zukunft ein. Die Architekten Hubert Rieß, Johannes Kaufmann und Gerhard Mitterberger sowie der Bauingenieur Gordian Kley von merz kley partner antworteten auf der Basis ihrer mehrjährigen Erfahrung mit dem Produkt.

Die Anwendungsmöglichkeiten von BSP sind sehr breit. Wenn das Gewicht entscheidend ist, etwa bei schlechtem Baugrund oder bei Aufstockungen, ist es unabhängig von der Nutzung ein Mittel der Wahl (Rieß). Die bauphysikalischen Kennwerte und die klare Trennung Rohbau / Ausbau erlauben eine einfache und sichere Planung (Rieß).

»BSP eignet sich besonders gut im mehrgeschossigen Wohnungs- und Verwaltungsbau, weil es hoch tragfähig ist und gute bauphysikalische und brandtechnische Werte hat.« (Kley)

Beim Konstruieren liegen die Vorteile in der Größe der Elemente. Es sind einfache, puristische Konstruktionen möglich (Kley) und nicht jeder Akteur muss ein »Akrobat« sein, um damit umzugehen (Kaufmann). Im Vordergrund steht natürlich eine Bauweise auf der Basis eines großmaschigen Konstruktionsrasters, damit Verschnitt und Kosten gespart werden. Bei kleineren Bauwerken, die formal exquisiter sein sollen, lässt sich jedoch sehr wohl eine Konfektion einzelner Teile auf Maß denken, die, kraftschlüssig zusammengefügt, interessante Formbildungen erlauben.

»Mit der zur Verfügung stehenden Abbundsoftware ist ‚Maßkonfektion’ selbstverständlich möglich.« (Rieß)

In gewissen Grenzen lässt sich mit Platten und Scheiben räumlich konstruieren, auch wenn der Einsatz von punktgestützten Platten nur schwer möglich ist. Vor allem die kraftschlüssige Ausbildung der Platten- oder Scheibenfugen ist anspruchsvoll und erfordert entsprechende Verbindungsmittel. Gordian Kley sieht daher eher eine prinzipielle Verwandtschaft mit dem Ziegelbau als mit dem Stahlbeton.

»Bauen mit BSP ist wie Modellbau mit Karton: Wände ausschneiden, zusammenkleben und fertig.« (Mitterberger)

Man muss sich auf die einfache Konstruktionsweise einlassen und ihre Gesetze, die immer noch Holzbauregeln sind (Kaufmann), befolgen, dann wird der Bau auch ökonomisch sinnvoll. Schwinden und Quellen sind durch die Absperrung eingeschränkt, die Platten haben aber trotzdem eine stärkere und eine schwächere Richtung, je nachdem, wie die äußersten Schichten verlaufen, was beim Konstruieren berücksichtigt sein will (Kley).

Bauen mit BSP ist dem klassischen Holzbau näher als dem monolithischen Betonbau.« (Kaufmann)

Architektonisch ist BSP durchaus attraktiv. Die einfache, großflächige Konstruktion fordert das plastische und das konzeptionelle Denken gleichermaßen heraus. Da BSP auf Sicht verwendet werden kann, besonders im Innenraum, und es glatte Flächen bietet, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen, wirkt es großzügiger und nicht kleinteilig zusammengesetzt. Das »Gemachtsein« tritt hinter dem Raumkonzept zurück. Aufgrund der Elementbauweise ist das Erscheinungsbild »flächiger« geworden (Kaufmann). Hubert Rieß sieht einen implizit ästhetischen Aspekt für den planenden Architekten: Die Planung mit den großen Plattenelementen zwinge zur Disziplin, wobei dadurch das Interesse auch auf den Prozess – wie gebaut wird – gelenkt werde. Ein Aspekt, der heute oft gegenüber der Formfindung in den Hintergrund gerät (Rieß). Hier wird eine integrale Schönheit des Bauens angesprochen, die im aktuellen Oberflächenwahn unterzugehen droht, vom Architekten aber eine geistige Nähe zur Baustelle verlangt.

»Jeder Baustoff ist architekturfähig, aber ist es auch der Planer?« (Mitterberger)

Ohne Zweifel gibt es für das junge Konstruktionsmaterial noch einiges an Entwicklungsbedarf. Zuvorderst steht die Forderung nach einer Standardisierung der Produkte in dieselben Stärken bei allen Anbietern, z. B. in 10 mm Abstufungen, dann das Angebot von drei bis vier Qualitäten: nicht Sicht, Industrie, Sicht, Sicht+. Denn nur so sind herstellerneutrale Ausschreibungen möglich, ohne dass später womöglich umgeplant werden muss. Wenn die Elemente bereits im Werk abgebunden werden, gehen sie ohne Abladen, Abbinden in der Zimmerei und wieder Aufladen direkt auf die Baustelle, was technisch kein Problem darstellt. Kritisiert werden die langen Lieferzeiten, da nur auf Bestellung produziert wird. Auch hier brächte eine Standardisierung der Produkte gewisse Vorteile. Bemängelt wird zudem das Fehlen allgemeiner Qualitätsstandards, die manche Probleme – wie etwa ein hohes Schwindmaß einzelner Bretter – verhindern könnten.

»Eine auf Produktabmessungen abgestimmte Planung schränkt den Bieterkreis bei der Ausschreibung ein.« (Kley)

Vor allem im Bereich kraftschlüssiger Verbindungsmittel sind noch einige Entwicklungsfelder frei. Gewiss wird es aber auch von der Masse des insgesamt verbauten BSP abhängen, ob sich hier sekundäre Produktionsfelder öffnen, damit man von individuellen und damit meist teureren Detailkonstruktionen wegkommen kann.

Allgemein werden die Aussichten gut eingeschätzt, weil BSP schnell, trocken, leicht, sehr genau und schlanker als andere Konstruktionsweisen ist (Rieß). Doch geht es nun darum, das Produkt besser auf die Bedürfnisse des Marktes auszurichten. Zuvorderst sind das die Planer und die Zimmerer, denen keine unnötigen Schlaufen im Planungs- und Verarbeitungsprozess aufgeladen werden sollten, denn diese bedeuten Kosten für diese ersten Entscheidungsträger für oder gegen BSP. Die Kostenfrage für die Bauherrschaften stellt sich erst danach. Eine Standardisierung, damit produktneutral ausgeschrieben werden kann, wäre wohl ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Ein alter Bauernhof im Weinviertel, eine Handvoll Theater-begeisterter und jede Menge Engagement: wie sich das „Theater Westliches Weinviertel“ in Guntersdorf sein Haus erneuern ließ.

Sanft wellig dehnt sich die Landschaft des Weinviertels gegen Norden. Die landwirtschaftliche Nutzung ist weiträumig: da ein Feldrain, dort eine Hecke. Ab und an führt die Straße durch ein Dorf. Schmale Streckhofparzellen reihen sich zu beiden Seiten. Ihre Grenzen verlaufen schräg zur Straßenachse, sodass vor den Kopfbauten der niedrigen Höfe eine dreieckige Fläche bleibt. Ein kleiner Vorplatz, der heute meist asphaltiert ist. Mag sein, dass es früher einmal kleine Gärten waren.

So auch in Guntersdorf, einer Ortschaft nördlich von Hollabrunn, am Weg nach Tschechien. Doch in der regelmäßigen Struktur gleichgerichteter Streckhöfe regte es sich. Vor über zwei Jahrzehnten hatte sich eine Gruppe Menschen zusammengefunden, die Theater spielen wollten und die dies mit zunehmender Professionalisierung und großem Engagement bis heute tun. Sie nannten das Unternehmen „Theater Westliches Weinviertel“ und fanden einen alten Streckhof an der Straße, dessen 70 Meter tiefes und knapp acht Meter breites Grundstück im vorderen Teil, im ehemaligen Wohnhaus, die Garderobe, einen Proberaum und Nebenräume aufnahm, während der Theaterraum im alten Heustadel eingerichtet wurde, der zuhinterst auf dem Grundstück, direkt an der hinteren Zufahrt steht. Zwischen den beiden Teilen lag ein schmaler Hof. Die meisten Arbeiten wurden in Eigenleistung von den Theaterbegeisterten erbracht.

Der Heustadel mit dem Theater war noch einigermaßen intakt, aber die vorderen Gebäude wurden immer baufälliger und waren für den wachsenden Betrieb längst zu eng geworden. Man entschloss sich daher, einen großen Schritt zu wagen, und lud im Jahr 2005 einige Architekten zu einem Wettbewerb ein. Es siegte die Architektengruppe „t-hoch-n“, zusammen mit dem lokalen Planer Franz Fellinger junior. „t-hoch-n“, das sind Gerhard Binder, Peter Wiesinger und Andreas Pichler. Ihren Bürositz haben sie in Wien. Aber sie vermochten sich offensichtlich am besten in die Typologie des Streckhofes einzufühlen. Nach längerem Planen und der Sicherung der Finanzierung konnte im Mai 2007 mit Bauen begonnen werden. Die Projektleitung lag bei Peter Wiesinger.

Die baufälligen Gebäude im vorderen Grundstücksbereich wurden abgebrochen und durch Neubauten ersetzt, die teils eingeschoßig, im Mittelteil zweigeschoßig, der Typologie des Streckhofs folgen und so in die Dorfstruktur gut integriert sind. Als neues Element, das Vorn und Hinten verbindet, legten die Architekten ein langes, schmales Dach am Vorderhaus vorbei durch den Hof und bis vor den Theaterstadel. Die weinrot gefärbten Bretter bilden nicht nur ein Dach, sondern eher eine Art Baldachin, der mal höher, mal etwas niedriger ist, und zur Straße hin signalhaft aufgefaltet wird, damit niemand das Theaterhaus übersieht. Selbstverständlich dient das Dach auch als Witterungsschutz, doch gelang es hier mit vergleichsweise einfachsten Mitteln, eine Festlichkeit zu erzeugen, die mit der Architektur des einfachen Vorderhauses allein nicht zu schaffen gewesen wäre.

Obwohl die leichte Konstruktion in Metall und Holz nicht sehr aufwendig ist, vermag die dematerialisierende Wirkung der Farbe einen nahezu textilen Charakter zu bewirken, womit das Baldachinartige gestärkt wird, jenes provisorisch Festliche, das an Wandertheater oder Zirkus erinnert, mithin an die Ursprünge des Theaters. Das Dach ist ein wesentliches, identitätstiftendes Element, das das Theaterambiente zur Außenwirkung bringt und die Teile zusammenhält. Ein verbliebenes Satteldach von einem Nebengebäude, dessen Wände entfernt wurden, schützt nun einen offenen Foyerbereich, der vor dem Stück und in allfälligen Pausen zum Aufenthalt einlädt.

Obwohl der Theaterraum im ehemaligen Heustadel samt dessen bestehender Holzkonstruktion nur geringfügig adaptiert wurde, verdient er Beachtung, denn er ist in dem Raum, dessen Grundriss ein Rechteck im Verhältnis 2:1 aufweist, quer organisiert, was zuerst einmal überrascht. Bei näherer Analyse zeigen sich neben dem Hauptvorteil auch eine Anzahl betrieblich günstiger Aspekte. Vor allem begeistert die Querorganisation, weil sie Akteure und Publikum in eine heftige Nahebeziehung bringt, die sich sonst kaum wo findet. Die Bühne ist breit, weist zwei Seitenteile auf, ist aber natürlich nicht sehr tief. Dafür drängen sich die fünf Sitzreihen dicht davor, zusätzliche Plätze bietet eine schmale Galerie. Für Hinterbänkler bleibt da kein Raum, denn auch der hinterste Platz liegt noch im direkten Wirkungsbereich der Aufführenden. Jeder Zuschauer wird damit Teil des Geschehens. Diese besondere Konstellation, die zum einen sicher den Zwängen der vorhandenen Struktur geschuldet war, ist jedoch zugleich ein genialer Befreiungsschlag im Sinne lebendigen Theaters.

Dass Zugänge zu Nebenräumen und das Tor zum Zufahrtsweg weiter genutzt werden können, sind positive Neben- und Sicherheitsaspekte. So sind die Kernelemente der Theatergebäude – trotz ihrer Einfachheit – von außerordentlicher Qualität, was ihren Nutzen für das Schauspiel betrifft.

Die entscheidenden Verbesserungen im Neubauteil erfassten die nun getrennten Garderoben, einen Aufenthaltsbereich, Werkstätten, eine kleine Probe- und Studiobühne und einen Wohnraum für Gastdramaturgen oder -regisseure. Alles ist sehr einfach gehalten, denn Geld war gewiss nicht im Überfluss da. Aber eben, wichtig ist, was man architektonisch daraus macht.

Seit Jahrzehnten profitiert das „Theater im Stadl“ vom Engagement der Schauspielerin und Regisseurin Franziska Wohlmann. Waren es zu Beginn Laien, die sich auf die Bühne wagten, hat sich der Charakter der Gruppe verändert. Manche werden in ihrer Begeisterung Schauspielunterricht genommen haben, um sich zu qualifizieren. Dazu gestoßen sind Schauspielerinnen und Schauspieler die dies nebenberuflich ausüben, weiters junge Leute in Schauspielausbildung sowie professionelle Darsteller.

Das Programm bietet zwei bis drei Eigenproduktionen pro Jahr, zahlreiche Gastspiele aus Kleinkunst, Kabarett und Kindertheater sowie Lesungen und Musikdarbietungen. Mit der einen oder anderen Eigenproduktion konnten sogar Gastspiele in Deutschland, Belgien, Frankreich und Tschechien bestritten werden. Man kann sich nun fragen, ob derartige Kulturleistungen für ein Dorf typisch seien. Gewiss hat es mit verbesserter Mobilität, mit der Urbanisierung des ländlichen Raumes zu tun, aber ohne die Initiative Einzelner und das Mitgehen Weiterer wäre kaum etwas entstanden. Wenn sich aber einmal eine Tradition herausgebildet und festgesetzt hat, dann ist so eine Bühne Teil der Dorf- und Regionalkultur und daher typisch – für das Dorf Guntersdorf. Der große Vorteil: Theater ist analog, es ist in der Nähe, man kann mitmachen, wenn es einen packt. Da gehört Architektur einfach dazu.

Das Oberammergauer Festspielhaus hat zusätzlich ein mobiles Dach bekommen. Was so leicht und elegant aussieht, ist ein Meisterstück der Ingenierbaukunst von Karlheinz Wagner.

Zuvor noch ein Nachsatz zu meinem letzten Beitrag vom 21. Juni aus gegebenem Anlass: Derzeit schreiben und plappern alle die falsche Metapher vom „Vogelnest“ nach, wenn sie vom Olympia-Stadion in Peking berichten. Dabei erweist sich immer mehr, dass es aus der Ferne nicht wie ein bergendes Nest aussieht, sondern, wie jedes Kind bemerken würde, viel eher wie ein Käfig.

Doch wenden wir uns Naheliegenderem zu. Die Oberammergauer Passionsspiele finden seit 1634 statt, und zwar im Rhythmus von zehn Jahren. Etwa seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert steht mitten im Dorf ein 5000 Personen fassendes Festspielhaus mit Bogenträgern aus Stahlfachwerk in der Technologie damaliger Bahnhofshallen, verkleidet ursprünglich mit Holz. In jüngster Zeit erhielt das Gebäude eine äußere Schale aus Verputz, was ihm einen etwas monumentaleren Charakter verleiht.

Das Besondere an dem Haus ist, dass die Zuschauer im Trockenen sitzen, die Bühne mit Aufbauten jedoch unter freiem Himmel steht, damit der Blick aus dem Zuschauerraum einen markanten Berg erreicht, der zurSzenerie gehört. In den Jahren zwischen denPassionsspielen finden selbstverständlich ebenfalls Veranstaltungen unterschiedlichster Art statt, die jedoch weniger dem Wetterglück ausgesetzt sein sollten. Die Oberammergauer schrieben daher einen Wettbewerbunter Architekten und Bauingenieuren aus, um Entwürfe für ein mobiles Dach zu erhalten, das den Bühnenbereich über den Winterschützt, sowie gegen Regen, wenn dies bei Veranstaltungen erforderlich ist. Anlässlich der Passionsspiele jedoch muss das Dach so weit weggefahren werden können, dass es von keinem einzigen der 5000 Zuschauerplätze aus noch gesehen werden kann.

Der Wiener Bauingenieur Karlheinz Wagner, zusammen mit Architekt Christian Jabornegg von Jabornegg und Pálffy, gewann das anspruchsvolle Verfahren mit einem Dach, das entlang von zwei gekrümmten Trägern mit sich kreuzenden Erzeugenden eine hyperbolisch-paraboloide Form gewinnt. So ein Gebilde ist zwar als Idee schnell hingezeichnet, aber Konstruktion und Errichtung sind extrem anspruchsvoll. Und dann soll das Ganze noch auf sich hochkrümmenden Schienen in die eine Endposition gebracht oder wieder zurück in die hintere Endposition aus den Augen (der Zuschauer) verschwinden.

Die tragenden Schienen sind als gebogene Kastenträger ausgebildet, der Torsionssteifigkeit wegen. Das ließ sich nicht einfach so walzen, sondern musste zusammengeschweißt werden. Sie dienen als Widerlager der Dachkonstruktion, die immerhin 43 Meter Spannweite hat. In der oberen, auch für den Winter vorgesehenen Position kommen enorme Schneelasten dazu, die in speziellen Konstruktionen abgefangen werden, seitlich in den Bühnenaufbauten versteckt. Die Dachkonstruktion selbst wird in diesem Fall zusätzlich verspannt. Die Erzeugenden der Großform des Daches verlaufen als Stahlrohre kreuzweise diagonal von einem zum anderen Bogen, ein großmaschiges, gekrümmtes Netz bildend, das dem Dach seine Eleganz verleiht.

Die viereckigen Fächer zwischen den Rohren sind mit Stahlkabeln diagonal verspannt. Damit gewinnt die Konstruktion ihre Steifigkeit. Die Kräfte werden jeweils in einem komplexen Knoten konzentriert, den Karlheinz Wagner eigens entwickelt hat. Er ist so konstruiert, dass ein Knotentyp sämtliche geometrisch erforderlichen Lagen einnehmen kann und auch die Diagonalkabel entsprechend darin verankert sind und gespannt werden können. Wenn das Dach sich in der oberen Position befindet, schließt es mit einem pneumatischen Wulst dicht an das Gebäude an. Ist es in der unteren Position, bildet es ein ausladend schirmendes Vordach, das die Rückseite des Gebäudes stark aufwertet. In Oberammergau denkt man sogar daran, kleinere Veranstaltungen an der nun attraktiv gewordenen Rückseite abzuhalten.

Die Dachmembran besteht aus Bahnen eines feinen Edelstahlgewebes, die sich so weit verformen können, dass sie dem dreidimensionalen Flächenverlauf folgen können. Sie werden mit Stahlfedern in ihre Position gespannt. Im Winter müssen sie die Schneelast übernehmen können, und bei Regen dienen sie als Zerstäuber, damit die akustische Störung der Veranstaltungen minimiert wird. Das Wasser selbst wird von einer darunter gespannten Folie aufgefangen und zu den vier Fußpunkten geleitet und über Speier abgeführt.

Was auf den ersten Blick einfach aussieht, erweist sich bei näherer Betrachtung als extrem komplex und erforderte neben viel Nachdenken konkrete Versuche. Der Aufgabenbereich erfasste auch den des Maschinenbaus, nicht bloß der Tragwerksplanung und der Statik, etwas, wovon Architekten nur noch entfernt eine Ahnung haben.

Gewiss ist nicht jede Aufgabe für einen Bauingenieur derart komplex, aber dieses knapp 35 Tonnen schwere Dach gab zahlreiche Knacknüsse zu lösen, die auch einem sehr guten Bauingenieur des Nachts schlaflose Phasen bereiten können. Und am Ende schaut dann das Dach leicht und elegant aus, sodass man den geistigen Aufwand, der dahintersteckt, kaum mehr ahnt. Damit gelangen wir in den Spitzenbereich der Ingenieurbaukunst: Die Konstruktionen tragen und funktionieren mit einer Leichtigkeit, dass man die wirkenden Kräfte und schon gar die potenziell möglichen wie Wind und Schnee nicht einmal vermutet. So wird Ingenieurwerk und Ingenieurbaukunst zugleich zu Architektur. Dabei liegt die Ästhetik im Tragsystem, in den konstruktiven Details und in zahlreichen technischen Lösungen, die für das Gelingen erforderlich waren. Dank einem intensiven gestalterischen Perfektionsprozess ist aber das Bild, das sich dem Laien bietet, leicht, attraktiv und einprägsam. Gewiss ist nicht jeder Bauingenieur in diesen Dingen gleich begabt, doch der Einzelkämpfer Karlheinz Wagner offensichtlich schon.

An diesem Beispiel zeigt sich, wie spannend der Ingenieurberuf sein kann, wenn man sich die entsprechenden Herausforderungen sucht. Dass der Weg dorthin mit Mathematik dick gepflastert ist, sollte junge Menschen nicht abschrecken. Sie dient der Lösung von Problemen praktischer Natur, von denen die meisten heute nicht leiseste Ahnung mehr haben. Doch ohne die Ingenieure und ihre Leistungen wäre die Menschheit arm dran und vor allem ihre Zukunft in keinster Weise gesichert, da ein Großteil der anstehenden Probleme ohne technologische Weiterentwicklung nicht gelöst werden kann. Sparsamkeit hin oder her.

Architektur zu beschreiben setzt voraus, dass man etwas vom Gegenstand verstanden hat und den Umgang mit Sprache beherrscht. Sollte man meinen. Die meisten aber schreiben, was andere schon geschrieben haben. Oder was ihnen gerade einfällt.

Wie mag wohl ein Gebäude aussehen, das, von oben gesehen, als „futuristische Amöbe“ („Neue Zürcher Zeitung“) bezeichnet wird und im weiteren Verlauf als Wal? Sie wissen es nicht? Kein Wunder. Einen Wal kann man sich noch vorstellen, aber eine futuristische Amöbe? Aus dem Biologieunterricht vermögen wir uns zu erinnern, dass Amöben ständigen Veränderungen unterworfen sind. Wie würde sich jedoch der futuristische Wesenszug auswirken? Mehr nach den Projektionen von Futurologen oder eher nach den Erwartungen von Biologen? Wohl bestenfalls Ersteres.

Ganz fair ist mein Vorgehen zwar nicht, denn ich begann mit Sprachbildern aus einem Text, der mit einem Bild des Gebäudes versehen ist. Im Bildtext wird es als „Tornado an der Autobahn“ benannt. Klingelt es schon? Dann wird der Titel: „Gezähmter Wirbelsturm“ wohl kaum weiterhelfen. Während Tornado und Autobahn wenigstens dynamisch klingen, ist ein gezähmter Wirbelsturm eher etwas Harmloses, so wie jene Drachen in den Soft-Kinderbüchern, die unglücklicherweise nicht Feuer speien können, daher von ihren Artgenossen ausgegrenzt, von kleinen Mädchen oder Knaben getröstet und psychologisch betreut werden, damit sie wenigstens ab und an einen kleinen Funken spucken. Das leitet leider auf die falsche Spur. Dabei waren wir zwischendurch nahe dran.

Halten wir noch fest, dass in den angebotenen Metaphern mehrheitlich ein abschätziger Unterton mitschwingt, der aber nicht, oder kaum begründet wird. Also fast ein Untergriff, ist man geneigt zu sagen. Der Autor hingegen muss sich gesagt haben: „Dem – oder denen – habe ich es aber gegeben, sonst hätte er es beim Durchlesen nicht stehen lassen. Oder genügte ihm das Rechtschreibprogramm zur Kontrolle? Doch kommen wir zum Gegenstand zurück. Es wäre um Architekturkritik gegangen. Doch deren Ziel kann nicht sein, eine vermeintlich griffige Sprachfigur zu finden, die nichts erklärt. Das Gebäude scheint dem Kritiker nicht wirklich gefallen zu haben. Da und dort kommt dies im Text indirekt zum Ausdruck. Das ändert aber nichts an den schwachen Metaphern, die keine architektonische Sachverhalte vermitteln. Von wegen Tornado an der Autobahn: Es handelt sich um den Komplex der BMW-Welt in München von Coop Himmelb(l)au. Christian Kühn hat das Bauwerk – ohne schlechte Metaphern – im „Spectrum“ vom 13. Oktober 2007 eingehend besprochen.

Nun gibt es andere Bauten, deren Übernahme bekannter ist als das Bauwerk selbst. Beispielsweise die Kongresshalle von Hugh Stubbings für Berlin (1957), die der Arena in Raleigh, North Carolina (1950/53), von Nowitzki, Deitrick und Severnd nachempfunden ist. Der von den Medien immer wieder weitergetragene, dem Berliner Volksmund zugeschriebene Spottname „schwangere Auster“ bietet kaum Klärung an – oder weiß wer, wie eine schwangere Auster aussieht? Mit ihrem architektonischen Ausdruck hat dies gar nichts zu tun, dafür deutlich mehr mit unreflektiert weitergetragenen Klischees. Nachdem die Halle teilweise eingestürzt war, wurde man sich in Berlin bewusst, dass man sie eigentlich lieb gewonnen hatte, weshalb sie in gleicher Form wieder aufgebaut wurde. In der Folge legte sich das dumme und populistische Mediengeschwätz.

Ein weiteres Beispiel gefällig? Das Olympiastadion in Peking von Jacques Herzog & Pierre de Meuron und Partnern. Seit Jahren wird es medial als „Vogelnest“ verkauft. Unser bereits erwähnter Kritiker in der „Neuen Zürcher“ versteigt sich sogar dazu, die Chinesen würden dies „liebevoll“ tun. Da ist ihm wohl das Klischee der Wiener Secession dazwischen geraten, das außer den Fremdenführern niemand, und schon gar kein Wiener, und sicher nicht „liebevoll“, „Krauthappl“ nennt. Sie heißt schlicht Secession.

Aber bleiben wir beim sogenannten Vogelnest. Der Begriff entstand offensichtlich in einem frühen Projektstadium im Atelier in Basel. Das Modell im Maßstab 1:1000 oder 1:500 mochte in der Tat von oben so ausgeschaut haben, sodass sich im Büro dieser inoffizielle Projektname ergab. In einem Vortrag in Alpbach erzählte Meinhard von Gerkan (fünf Opernhäuser, vier Großbahnhöfe in China und so weiter), dass die Chinesen gern bildhafte Namen für die Bauwerke hätten und diese so viel leichter durchsetzbar seien. Wie dem auch sein mag, für das eigentliche architektonische Wesen des durchaus interessanten Stadion-Bauwerks sagt die Metapher vom Vogelnest überhaupt nichts aus. Modelle, auch Arbeitsmodelle setzen immer voraus, dass die Betrachtenden sie nicht als Objekt an sich, sondern als Hilfsmittel zur Kontrolle des Entwurfsgedankens interpretieren. Immer ist der gedankliche Schritt vom verkleinerten Maßstab zur Wirklichkeit des 1:1 zu leisten.

Den Architekten und Mitarbeitern im Atelier Herzog & de Meuron will ich nicht unterschieben, dass sie dies nicht könnten. Von allem Anfang war klar, und das lässt sich auch in ihrem parallelen Schaffen erkennen, dass sie ein Tragwerk suchten, das nicht wie ein klassisches Tragwerk hierarchisch oder anderweitig statisch funktional ausschaut, sondern bewusst astatisch wirkt und daher den Sehgewohnheiten widerspricht und aus der Distanz leicht wirkt. Das ist gewiss erstaunlich gut gelungen.

Wer sich vor ein paar Jahren die Ausstellung im Basler „Schaulager“ über die aktuellen Arbeiten des Büros angeschaut hat, erhielt dort die Hinweise, woher die Grundidee kommen könnte. Die Entwerfer befassten sich zu Beginn sehr intensiv mit der sichtbaren Kultur in China. Den Entschluss zur Teilnahme am Stadionwettbewerb fassten sie ziemlich spontan während einer Chinareise. In ihren Analysen und vor allem in ihren Projekten für China kam die Faszination für geregelt ungeregelte Muster zum Ausdruck, wie sie für Gitter, Steinteilungen und anderes Verwendung fanden und finden. Bekannt ist wahrscheinlich „cracked ice“ (gesprungenes Eis), ausgehend von dem Rissemuster, das die Eisfläche in einem Teich nach Tauwetter annimmt. Einen derartigen bildhaften Eindruck wollten die Entwerfer in ihr Bauwerk übertragen, wie sich damals in der genannten Ausstellung gut nachvollziehen ließ.

Dass aber im Inneren des Gitters aus sicher 2,5 mal 2,5 Meter messenden stählernen Kastenträgern räumlich äußerst spannende Konfigurationen des Halb-Drin, Halb-Draußen entstehen würden, ließ sich nur durch intensive Vorstellungsarbeit erahnen. Denn von außen sichtbar ist die luftige Hülle, die den eigentlichen Stadionkern großräumig umfasst. Sie verleiht dem Bauwerk jene Leichtigkeit, die zum Überleben des Vogelnest-Bildes mitgeholfen haben mag, auch wenn angesichts der realen Dimensionen im Bauwerk niemand mehr an ein Nest denken wird. Dies hindert gewisse Journalisten nicht – diesmal von „Spiegel Online“ –, deren Unkenntnis sich auch daran erweist, dass sie Rem Koolhaas als Mitarchitekten nennen, von einem Koloss zu schreiben, was nun wirklich weit daneben ist. Denn selbst wenn „Koloss“ ein klarer Begriff ist, da die architektonische Aussage falsch ist, nützt dies gar nichts.

Moderne Atmosphäre von hoher Eleganz und eine Akustik, die sich hören lassen kann: der neue Konzertsaal „Auditorium“ von Schloss Grafenegg.

Das Projekt der Dortmunder Architekten Ralf Schulte-Ladbeck und Matthias Schröder überzeugte im Architekturwettbewerb für ein neues Konzertsaal-Gebäude in Grafenegg nicht nur wegen der präzisen Positionierung, des geschickten Einbezugs der zu sanierenden Stallungen und der funktionierenden inneren Abläufe, sondern ebenso, weil das Gebäude eine klare Sichtbeziehung über den Park hinweg zur neuen Freilichtbühne und zum Schloss suchte. Obwohl das Gesamtvolumen unübersehbar bleibt, gelang es, den Eingang zwischen den beiden klassizistischen Bauwerken Reithalle und Schlosstaverne zwar nicht zu verstecken, aber solcherart zurückzunehmen, dass das Nebeneinander „ortsbaulich“ und architektonisch funktioniert. Das ansteigende Dach über dem Eingangsfoyer wird weiter hinten überragt von einer breit verglasten Loggia, von der aus der Ausblick auf den Park, den Wolkenturm und das Schloss ein durchaus herrschaftlicher ist.

Nach dem Erfolg mit dem Wolkenturm waren die Ansprüche der Bauherrschaft, der Familie Metternich-Sándor, Eigentümerin der Schlossanlage, sowie des Landes Niederösterreich, das einen nicht geringen Teil der Kosten übernahm, geweckt. Ein Bruch der Architektenpartnerschaft und wirtschaftsrechtliche Gründe zwangen jedoch die Auftraggeber bei fortgeschrittenem Rohbau, den Architekten zu wechseln. Mit Dieter Irresberger, langjähriger Partner von Wilhelm Holzbauer, fand man eine in akustisch-gestalterischen Fragen erfahrene Persönlichkeit. So ist denn das Saalinnere gestalterisch das Werk Irresbergers, akustisch das von Karlheinz Müller und seiner Firma Müller BBM, Planegg, die bereits den Wolkenturm betreute.

Der Neubau stößt in einem Winkel von zirka 20 Grad auf den Rechteckbau der Stallungen, dessen Kopf die Reithalle bildet. Der hintere Teil umfasst einen nahezu quadratischen Hof, in dem ein attraktiver Achteckbausteht. Die an die Reithalle anschließenden Prachtställe und das Oktogon wurden denkmalpflegerisch erneuert und dienen nun als respektables Pausenfoyer. In den rückwärtigen Teilen, die in ziemlich ruinösem Zustandwaren, sind nach den notwendigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen die Vorbereitungsräume der Musiker untergebracht. Für Dirigenten und Solisten ist an der Rückseite des Saalgebäudes Raum geschaffen mit Ausblick auf die weiten Felder im Norden.

Im keilförmigen Zwischenbereich von ehemaligen Stallungen und Konzertsaal findet auch räumlich eine intensive Durchdringungstatt. Das Eingangsfoyer greift mit einem Arm in diesen Gebäudeteil hinein und führt zu den Garderoben. Die Begegnung über die Jahrhunderte auf knappem Raum ist recht gut gelungen und wird in einem kleinen, trapezförmigen Gartenhof elegant sublimiert, dessen Abschluss der zweigeschoßige, verglaste Verbindungsgang bildet, über den die Musiker zur Bühne gelangen.

Das Prunkstück ist natürlich der Saal, das eigentliche Auditorium, der als längsquadrisches Volumen in der unregelmäßig polyedrischen äußeren Hülle steckt. Die Rechteckform des Grundrisses hat sich akustisch bewährt; berühmt ist der Goldene Saal des Wiener Musikvereins.

Obwohl die Großform einem langen Quader entspricht, sind die Innenflächen nirgends parallel, damit keine störenden Flatterechos entstehen können. Den Wänden sind in einer Art positiver Kassettierung flache Volumen vorgeblendet, deren Sichtflächen geringfügig windschief ausgeführt sind. Der blassgelbliche Stucco lustro enthält einen hintergründigen Goldton, sodass der Saal einen zeitgemäßen und zugleich klassisch-edlen Charakter gewinnt. Der Farbton ist perfekt mit dem Eichenholz des Parkettbodens, der Geländerholme und weiterer Holzteile abgestimmt, deren hellste Komponente im Ton exakt getroffen wurde. Zusammen mit dem klassischen Dunkelrot der Polster und dem Aluminium der Bestuhlung ergibt sich eine moderne Atmosphäre von hoher Eleganz. Diesem – immer noch begrenzten – Aufwand zollt der bescheidenere Ausbau der Stiegen und Gänge Rechnung, der jedoch nachrüstbar geplant wurde. Auch hier befand sich Architekt Irresberger da und dort in der Rolle der 13. Fee, indem er, gestalterisch verfeinernd, Härten milderte und zugleich, Kosten sparend, eingriff. Architektonisch ist somit, trotz des notwendig gewordenen Wechsels, ein ansprechendes Bauwerk entstanden, das im Kern, dank Dieter Irresberger, den Wiener Kontext nicht zu scheuen braucht.

Die Akustik erhielt unter der in Grafenegg bereits bewährten Leitung von Karlheinz Müller ein Konzept und eine Optimierung die einiges versprechen. Da ein musikalischer Rechteckraum lang, nicht zu breit, aber hoch sein sollte, wurde der Dachraum in das raumakustisch wirksame Volumen einbezogen. Die dunkel weggeblendete Decke wurde in gerichtete und diffus reflektierende Segmente aufgeteilt. Weiters wurden alle Decken-, Wand- und freien Fußbodenflächen zur Nachhallgenerierung und Schalllenkung akustisch optimiert. So konnten die gewünschten Nachhallzeiten von 1,6 bis 2,0 Sekunden erreicht werden. Weil der Saal auch für Festveranstaltungen und selbst Kongresse genutzt werden soll, ist der Boden eben und nur im hintersten Teil gestuft ansteigend. Auch wenn manche Sichtlinien dadurch nicht ganz optimal sein mögen, ist dies akustisch unproblematisch.

Die Bestuhlung besteht konstruktiv aus Aluminiumblech, um die Brandlast gering zu halten. Bei Sitzpolstern, Rückenlehne und Armlehnen ging jedoch Bequemlichkeit vor. Eine Begrenzung der gepolsterten Flächen lässt die Sitze akustisch gleichsam neutral wirken, ob sie nun durch Zuhörende besetzt sind oder nicht. Dies gilt nicht nur bei teilweiser Besetzung, sondern vor allem für die Proben.

Über dem Podium, das sich mit mobilen Elementen je nach gewünschter Orchestertopografie verändern lässt, schweben zwei in Höhe und Neigung verstellbare, segelartig leicht wirkende Schallreflektoren. Für Kammermusik werden sie niedrig gestellt, während sie für Orchesterbesetzung höher gefahren werden. Unabdingbar sind sie allerdings für das gegenseitige Hören der Musizierenden, sodass sich das Zusammenspiel besser entwickeln und kontrollieren lässt.

Für die Verwendung des Saales für Kongresse, für die zwecks Sprachverständlichkeit eine kürzere Nachhallzeit erforderlich ist, sind hinter dem Podium und oberhalb des zweiten Seitenranges Absorberflächen vorgesehen, indem hinter Lamellenfeldern mit variablen textilen Elementen die Nachhallzeit reduziert werden kann. Selbst eine Nutzung mit elektronischer Stützung wird so möglich. Karlheinz Müller weist abschließend auf einen wesentlichen Aspekt guter Raumakustik hin: die Stille. Außengeräusche sind durch eine ausreichend dimensionierte Schalldämmung nahezu ausgeschlossen. Die Belüftung ist so angelegt, dass sie bei Konzertveranstaltungen mit Publikum nicht wahrnehmbar ist. Dass alle diese Maßnahmen nicht gratis zu haben sind, wird einleuchten. Dennoch war es von Anfang an ein Ziel der Bauherrschaft, den Kostenrahmen nicht zu sehr auszuweiten. Obwohl optisch in manchen Bereichen spartanischen Prinzipien verpflichtet, wurden an der Raumakustik keine Abstriche gemacht, wie zu hören sein wird.

Der Trend zum frei stehenden Einfamilienhaus ist unge-brochen. Dabei würde eine verdichtete Siedlung Bauland, Kosten und Energie sparen. Eine Wohnanlage in Langenlois zeigt, wie es geht.

Raumplaner und Architekten wären sich seit vielen Jahrzehnten einig: Verdichteter Flachbau spart Siedlungsinfrastruktur, Bauland, Baukosten und Heizenergie. Doch der Trend zum frei stehenden Einfamilienhaus bleibt ungebrochen, denn Einsicht in die Notwendigkeit entwickelt sich in der Regel erst unter starkem materiellem Druck. Waren es in frühen Jahrhunderten die Gefahren einer noch ungerodeten Wildnis, die ein Zusammenrücken zum Siedlungsverband in geschlossenen Dörfern ratsam erscheinen ließen, sind es heute ökologische und ökonomische Gründe, die dafür sprechen würden.

Gewiss war der habliche Einzelhof freier Bauern in ausgesuchter Lage parallel dazu eine ebenso gepflegte Form der Landnahme, die allerdings entsprechendes Vermögen sowie eine größere Anzahl Knechte und Mägde voraussetzte. Ohne Dienstpersonal und auf kleinsten Parzellen dicht an dicht errichtet, gilt das frei stehende Haus paradoxerweise noch immer als erstrebenswertes Ziel, auch wenn die offenen Restgärten im Vergleich zu den geschützten und daher angenehm privaten Gartenhöfen in einem Angerdorf eindeutig weniger attraktiv sind. Vielleicht wenn sich die Gemeinden der hohen Unterhaltskosten der Infrastruktur einmal bewusst werden, ist zu hoffen, dass eine weitere Zersiedelung gebremst wird.

Konzepte, wie Siedlungsformen in geschlossenem Verband aussehen könnten, gibt es zuhauf. Da und dort wurden sie gebaut und funktionieren, wenn der oft idealistisch vorgeplante Gemeinschaftsgeist nicht die Leistungsbereitschaft der Bewohner überfordert. Doch selbst in diesen Fällen haben sich ideologische Ansprüche verflüchtigt, und die gelebte Wirklichkeit hat sich durchgesetzt. Einer, der sich schon länger mit der Frage verdichteten Wohnens befasst, ist der Wiener Architekt Walter Stelzhammer. Für den Jahre zurückliegenden städtebaulichen Wettbewerb Süßenbrunn hatte er sich ausführlich mit der Aufgabe befasst. Das Projekt wurde beachtet, aber zu einer Realisierung kam es nicht. In besserer Erinnerung, da gebaut, ist hingegen die „Wohnarche“ in Wien-Atzgersdorf, eine kompakte Anordnung von „Reihenhäusern“ Rücken an Rücken, mit je einem integrierten kleinen Hof, dessen Glasdach geöffnet werden kann, sodass die zum Hof orientierten Räume belichtet und belüftbar sind. Großzügige individuelle Dachterrassen erhöhen den Wohnwert.

Entsprechend den gestiegenen wärmetechnischen Anforderungen und der Lage an einer ländlichen Entwicklungsachse mit großen Baukörpern von Einkaufsmärkten und dergleichen wurde das Konzept von Atzgersdorf in Langenlois neu bearbeitet und interpretiert. Zweimal sechs Einheiten stehen Rücken an Rücken und bilden eine lang gestreckte Großform, der die auskragenden Obergeschoße und die schrägen Glasdächer über den Lichthöfen ein differenziertes Erscheinungsbild verleihen. Die beiden Längsseiten blicken nach Osten und nach Westen. Am Südkopf verfügen die dortigen zwei Häuser über zusätzliche Fenster. Die Nordseite ist hingegen geschlossen und zeigt die konkrete Figur des ausladenden Querschnitts. Kleine Vorgärten ziehen sich an beiden Längsseiten vor den durch die Auskragung beschirmten Eingangsvorbereichen. Bepflanzung und Gartengerätehäuschen werden bald von der Individualität der Bewohner künden.

Heutigen Gesetzen folgend, musste die Wohnanlage Passivhausstandard aufweisen, was nur mit Wohnraumlüftung zu erreichen ist. Dies erlaubte, den Hof mit einem geschlossenen Glasdach zu versehen, sodass seine Integration ins Leben der Bewohner leichter fällt als in Atzgersdorf, wo dies von den Jahreszeiten etwas beeinträchtigt wird. Dennoch sind die Wohnräume teils mit verglasten Schiebetüren, teils mit Fenstern zum Hofraum verschließbar, da zu diesem klimatischen Pufferraum eine leichte Temperaturdifferenz besteht. Da er die Treppe enthält und als Erschließungs- und Bewegungsraum dient, stört dies kaum. Umso mehr, als ihn schon wenige Sonnenstrahlen durch das Glasdach erwärmen. Im Sommer lässt es sich beschatten.

Betreten werden die Häuser unter dem ausladenden Obergeschoß, oder einen Halbstock tiefer von der Autoeinstellhalle her. Einen halben Treppenlauf höher liegt die Hauptwohnebene mit Küche, Essplatz und Sitzgruppe sowie dem Boden des Hofraums, der als weiterer Wohnbereich, für Pflanzen, als Spielzone und anderes mehr, dienen kann. Ein tief liegendes Fenster bietet einen Blick auf den Eingangsvorbereich.

Ein halbes Geschoß höher liegen an der Vorderseite des Hauses zwei Kinderzimmer und die separate Toilette. Nach einem weiteren halben Treppenlauf gelangt man an der Innenseite zum Elternzimmer, einem Schrankraum und zum großzügigen Bad. Das Elternzimmer erhält sein Licht durch ein großes Fenster zum Hofraum, belüftet wird es durch die Wohnraumlüftung. Dieser für manche neuartige Sachverhalt erweist sich jedoch als durchaus sinnvoll, da die Raumluft auch am Morgen frisch ist.

Die hauseigene Treppe ist noch nicht zu Ende, denn über einen weiteren halben Lauf erreicht man eine kleine Arbeitsgalerie und den Ausgang auf die Dachterrasse, die sich als geschützter Außenwohnbereich anbietet. Insgesamt sind in diesen dicht aneinander gefügten Häusern die bekannten Wohnfunktionen und Zimmergrößen vorhanden. Zugleich gibt es jedoch diesen auch räumlich interessanten, glasgedeckten Hofraum, der samt Treppe ein polyvalentes Angebot darstellt, das individuell interpretiert und genutzt werden kann.

Die Eigenheit stärker zurückgezogener Räume, die von der dichten Packung der Wohneinheiten bedingt ist, wird kompensiert durch die vortemperierte Belüftung und durch das Plus des hellen Hofraumes. Was den einen als Experiment erscheinen mag, ist jedoch die Weiterentwicklung und Aktualisierung eines uralten Nutzungs- und Bautyps, den man bereits auf der Alpensüdseite kennt und der im Mittelmeerraum als introvertiertes Hofhaus beliebt und verbreitet ist. Dass er bei einer Übertragung in den Norden einer Adaptierung bedarf, ist dem Architekten selbstverständlich. Dass es sich wegen des engen Rahmens der Wohnbauförderung um ein Minimalkonzept handelt, das da und dort mit geringem Aufwand noch verbessert werden kann, was von der Planung vorbedacht wurde, soll nicht verschwiegen werden.

Dennoch hat sich die Kremser Baugenossenschaft unter ihrem Direktor Alfred Graf nach den Siedlungen in Gneixendorf, am Hundsturm und am Langenloiser Berg mit Architekt Ernst Linsberger ein weiteres Mal als innovativ erwiesen. Die Zusammenarbeit mit engagierten Architekten führt jedenfalls zu Resultaten, die sich anschauen und die das Wohnungsangebot in qualitativer Hinsicht breiter werden lassen. Denn eine größere Auswahl an Typen erlaubt individuellen Wohnwünschen die Verwirklichung, die in quasi genormten Grundrissen nach veralteten Konzepten, wie sie leider noch immer errichtet werden, nicht einmal geträumt werden können.

Vom Lichtschimmer zum Ausblick

Als der Psychiater und Anthropologe Paul Parin in einem Dogondorf im Nigerbogen einen Einwohner fragte, warum an seinem Lehmhaus keine Fenster seien, antwortete dieser: »Wozu Fenster. Wenn ich Licht brauche, gehe ich hinaus.« Nun, ganz so einfach war es auch bei diesem Lehmhaus nicht, dessen speziellen Typ Aldo van Eyck bekannt gemacht hatte, denn der runde Kopfteil der Küche braucht Licht zum Arbeiten und einen Abzug für den Rauch. Beidem dient die Tür zur Dachterrasse, die über einen Steigbaum erreicht wird. Eine Türe aber ist kein Fenster, auch wenn Jahrtausende lang das Einraumhaus mit nur einer Türe als Lichtöffnung ausgekommen sein mag.

Jedenfalls ist das Fenster entwicklungsgeschichtlich jünger als die Türe. Es wird dann erforderlich, wenn die Räume keine Außentüren mehr aufweisen und von innen über ein anderes Zimmer oder einen Gang zugänglich sind. Meist ging es darum, wenigstens einen Schimmer von Tageslicht in die umschlossene Finsternis zu holen. Dieses Problem hatten die Ureinwohner der nordamerikanischen Prärien nicht, denn die dünn geschabte Ledermembran ihrer Zelte war durchscheinend, wie der Forscher Maximilian Prinz zu Wied berichtet. Aber bei der Jurte der Kirgisen, wo die offene, zentrale Kuppel dem Rauchabzug und der Belichtung diente, ergab sich ein Problem, als mit Ofen und Rauchrohr gefeuert wurde und die Kuppel geschlossen blieb: Wo und wie macht man bei dem über Jahrhunderte perfektionierten Rundzelt aus Stecken und Filz ein Fenster?

In den Schlafkammern mancher Bauernhäuser unserer Vorfahren hatten die Blockwände in einer Stricklage eine nur 15 Zentimeter breite und hohe Lücke, damit man merkte, wann der Tag anbrach. Viele dieser Löcher wurden erst im vergangenen Jahrhundert vergrößert und mit einem verglasten Flügel versehen. Wenn es draußen kalt war, schloss eine Klappe den Luftzug aus, aber auch den letzten Lichtschimmer. Oft waren es auf Rahmen gespannte Schweinsblasen, die transluzent etwas Licht einließen, denn Glasscheiben waren kaum zu bezahlen. Wir finden sie zwar bei hochwertigen Sakralbauten der Romanik und seit der Gotik in Form farbiger Fenster als hohe Bilderwände. Normale Bürgersleute in ihren Fachwerkbauten nutzten die Möglichkeit von Fenstern aus Butzenscheiben, kleinen runden Scheibchen aus Glasschmelze, von Bleiprofilen in ein Wabenmuster gefasst, die dem Lichteinlass dienten. Um hinauszuschauen musste jedoch wegen der gestörten Optik der Flügel geöffnet werden. Größere Glasscheiben wurden in Manufakturen erzeugt, indem zylindrische Glasflaschen geblasen, Kopf- und Ansatzstück abgetrennt, der Mantel längs aufgeschnitten und flach ausgebreitet wurde. Größe und Format dieser Scheiben waren begrenzt durch die Lungenkraft der Glasbläser. Noch Joseph Paxton verwendete dieses »Modul« für das Dach des Londoner Glaspalasts.

Die teurere Variante, größere Flächen zu gießen, plan zu schleifen und zu polieren, war vor allem für Spiegel üblich oder dann und wann für exquisite Sondereffekte gut betuchter Bauherren. Die kleinen Formate bedingten Fenstersprossen aus Holz oder Metall, welche jedoch die neu gewonnene Durchsicht, die als Aussicht vermehrt eine Rolle zu spielen begann, zerteilten. Mit der Industrialisierung ersetzte zuerst Druckluft den menschlichen Glasbläser, dann kam das Floatglas auf. Die Formate wurden größer und länger. Und moderne Architekten interpretierten das Fenster neu. Es war nicht mehr wie bisher ein standardisiertes Belichtungselement im durchgegliederten historistischen Fassadenaufbau, sondern Teil der Raumwirkung sowie Regler der Beziehung von Innen und Außen. Wo in der Fassade das Fenster zu liegen kam, sollte von innen her bestimmt werden; das Fenster fasste oft einen bewusst gewählten Ausblick. Immer noch bestand es aus nur einer Scheibe, die viel transparenter war, weil nur zwei Spiegelungsebenen den Durchblick bremsten, halb so viel wie bei Isolier- oder Verbundsicherheitsglas. Dieser Effekt großer Glasscheiben in einigen Villen der 1920er Jahre lässt sich in Einzelfällen noch am Original oder an manchen Schaufensterscheiben nachvollziehen.

Mit der Auflösung der Mauer und der Einführung der Vollglasfassade seit den 1960er Jahren hat sich das Spiel von offen und geschlossen, jedenfalls für die großen Bürohäuser, verabschiedet. Wo nur noch Glaswände sind, gibt es keine Fenster mehr, denn es fehlt ihnen der architektonische Rahmen.

Das neue Life Sciences Center in Wien oder: Der Beweis, dass ein Institutsgebäude keineswegs auf architektonischen Luxus verzichten muss.

Wahrscheinlich wissen in der weiten Welt draußen mehr Leute um die im Wiener Biozentrum betriebene Spitzenforschung als in jener Stadt, in der diese Institute ihren Standort haben. Das ist zwar paradox, mag jedoch auch ein wenig an der Position im Stadtgebiet liegen. Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs St. Marx, im Schatten der Südost-Tangente, hat sich diese Industriebrache erst in jüngster Zeit zum städtebaulichen Transformationsgebiet entwickelt, obwohl mit dem Rennweg und der Landstraßer Hauptstraße, die an verschiedenen Stellen vom Ring wegstreben, zwei starke urbane Achsen an dieser Stelle wieder zusammentreffen und mit der Querachse Schlachthausgasse einen städtebaulichen Knoten bilden. Die Zeit dieses städtebaulichen Ortes wird noch kommen, nicht zuletzt abhängig von der öffentlichen Verkehrserschließung. Und weiter nach Südosten führt die Simmeringer Hauptstraße aus der Stadt.

Mit dem Ende 2005 fertiggestellten und vorigen Dezember bis ins oberste Geschoß bezogenen Life Sciences Center der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem seit 2003 in Betrieb befindlichen „Biocenter 2“ wurde der Wiener Biozentrum-Campus entscheidend erweitert, an dessen Anfang das Institut für molekulare Pathologie und die Max F. Perutz Laboratories standen. Mit den zuletzt abgeschlossenen Planungen, die über einen Wettbewerb dem Wiener Architekten Boris Podrecca übertragen wurden, setzte auch an diesem Ort städtebauliches Denken ein. Das „Biocenter 3“ ist im Bau, und in der weiteren Entwicklung ist im Binnenbereich des Campus ein begrünter Hof vorgesehen.

Doch vorerst muss man sich mit den beiden Neubauten begnügen, deren Fassaden wenig vom Innenleben preisgeben, auch wenn sie im einen Fall in Stein mit unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen, im anderen Fall aus plissiertem und eloxiertem Aluminium bestehen. Diese Oberflächen wirken belebend auf die langen Fassaden, hinter denen sich Büros und vor allem Labors befinden. Räumlich interessant wird es allerdings überraschenderweise im Inneren der Gebäude. Das „Biocenter 2“ weist einen hohen Lichthof auf, in den erkerartig verglaste Aufenthaltsbereiche vorstoßen und den Raum plastisch aktivieren. Eine expressive Farbigkeit unterstützt die Raumwirkung. Junge Firmen der Biotechnologie machen hier ihre ersten selbstständigen Schritte.

Das Life Sciences Center enthält auf drei unterirdischen und sechs oberirdischen Geschoßen das Institut für Molekulare Biotechnologie sowie zuoberst das Gregor-Mendel-Institut für molekulare Pflanzenbiologie. Beide benötigen vor allem Laborflächen und Büros. Podrecca strukturierte das Bauvolumen in vertikalen Schichten, die parallel zur Dr.-Bohr-Gasse verlaufen. Direkt an der Fassade liegen die Büros, dahinter verläuft ein Gang. Dann kommt ein Streifen, in dem die vertikalen Erschließungen, Aufzüge und Fluchttreppen, liegen, aber ebenso schluchtartige Vertikalräume, die als Lichthöfe mit ihrer plastischen Durchformung und Einblicken von den Gängen her dem Haus einen starken architektonischen Kern verleihen, der identitätsbildend wirkt. In einer weiteren Schicht liegen die Dunkelräume, wo die Arbeit kein Tageslicht verträgt, dann folgen wieder ein Gang und endlich die Labors, vor denen sich über die gesamte Länge ein riesiger Wintergarten hinzieht, den nach Südosten eine Glaswand abschließt.

Quer zu dieser Ordnung durchstoßen auf jedem Geschoß drei Gänge das Gebäude und münden in Balkonen, die in den Wintergarten hineinragen, von wo der Blick auf einen alten, zur Absiedelung vorgesehenen Industriebetrieb fällt, wo sich in Zukunft der Gartenhof des Campus befinden wird. Diese Quergänge unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie zu den Vertikalräumen in Beziehung stehen, und stützen mit ihrer Transparenz die Orientierung im Gebäude. Das rationale System weist eine Struktur ähnlich jener einer römischen Gründungsstadt auf, mit Cardo und Decumanus, welche die Insulae der Labors gliedern, das Ganze gestapelt auf mehreren Ebenen. So viele, dass man die Übersicht verlieren würde, sind es nicht, und ein paar wesentliche, architektonisch aufgeladene Elemente unterstützen die Ortung.

Im Vordergrund steht da die Haupttreppe, die offen in der Erschließungsschlucht verläuft. Ihre Besonderheit ist ein heute unüblich gemächliches Stufenverhältnis von 10,5 Zentimeter Steigung und 43 Zentimeter Auftritt. Dieses Stufenverhältnis verleiht dem Treppensteigen, ob aufwärts oder abwärts, einen besonderen, verlangsamenden Reiz. Man findet solche Treppen sonst nur noch in Bauwerken des 19. Jahrhunderts, etwa in der ehemaligen Tierärztlichen Hochschule von Johann Aman, heute Hochschule für Musik und darstellende Kunst; im Palais des Erzherzog Ludwig Viktor von Heinrich Fers- tel, heute Burgtheater-Kasino; in Gottfried Sempers und Carl Hasenauers neuer Hofburg und im Burgtheater sowie natürlich in Otto Wagners Wohnhäusern. Der Funktionalismus des 20. Jahrhunderts eliminierte diese kultivierten Inszenierungen des Treppensteigens, und das Aufkommen der Aufzüge schien sie ganz überflüssig zu machen. An den Architekturschulen waren großzügige Treppen kein Thema mehr. Und ein weiteres Mal hatte sich eine Hauptkrankheit der Moderne, die Manie, das Kind mit dem Bad auszuschütten, durchgesetzt.

Umso mehr überrascht nun Boris Podrecca mit seinen angenehm zu beschreitenden flachen Stufen, die den Wechsel vom einen zum anderen Geschoß zum raumzeitlichen Erlebnis werden lassen, deren ausladende Absätze bei der Wende auf halber Höhe zum kurzen Verweilen einladen und den Blick in den von oben belichteten Vertikalraum, in die „Schlucht“ mit den offenen Gangfenstern, akzentuieren. Diesen architektonischenLuxus hätte man in einem naturwissenschaftlichen Institut nicht unbedingt erwartet. Für eine Institution wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften mit ihrer historischen Tiefe und kulturellen Breite ist er allerdings absolut angemessen.

Im Übrigen wurde durchaus gespart. Der rohe Sichtbeton wird mit scharfen Kanten nobilitiert. Farbige Bodenbeläge in den Gängen erzeugen eine heitere Stimmung, und die Ausblicke zum Licht sowie die Aufenthaltsbereiche im Wintergarten bieten den imHaus Arbeitenden jene wichtigen Freiräume, die der Kurzerholung und dem spontanen wissenschaftlichen Diskurs dienen, dessen Bedeutung in Fachkreisen längst anerkannt ist. Und natürlich wird dort auch geraucht.

Das Erdgeschoß weist als Besonderheit einelliptisches Auditorium mit knapp 130 Plätzen auf, dessen ausgezeichnete Akustik auf elektronische Verstärkung locker verzichten kann. Die innen und außen geschuppt angebrachten Tafeln sind mit Eschenholzfurnier versehen und machen den Großraum als eingefügten Leichtbau erkennbar, seine starke Form wird von den Stülpungen relativiert. Rationalität und feines Gefühl sind an diesem Bauwerk gut ausbalanciert, obwohl die Anmutung der Labors und jene der allgemeinen Räume weit auseinanderliegen. Doch gerade aus dieser Spannung gewinnt das Bauwerk seine die nackte Funktionalität übersteigende architektonische Qualität.

Ein rares, schutzwürdiges Dokument der österreichi-schen Moderne: der Piaristensteg in Horn. Die geplante Sanierung bedroht nun seine außerordentliche Eleganz.

Vom dreieckförmigen Hauptplatz in Horn führt ein unscheinbarer Durchgang durch die äußere Häuserzeile zu einem Steg, der in zwei eleganten Bogen zehn Meter hoch über die Taffa führt, das Flüsschen, das an dieser Längsseite die alte Stadt bespült. Die wichtige Fuß- und Radwegverbindung dürfte recht alt sein, auch wenn die derzeitige Brücke, von der man einen prächtigen Panoramablick auf die Stadt und das ehemalige Piaristenkloster genießt, auf 1937 datiert. In Eisenbeton errichtet, zeugt sie vom Credo ambitionierter Bauingenieure, mit einem Minimum an Material ein Maximum an Leistung zu erzielen.

Die statisch als Dreigelenksbogen wirkenden zwei Haupttragwerke mit rund 30 Metern Spannweite sind an den Auflagern kräftiger und nehmen zur Mitte hin in ihrer Stärke ab. Auf den Bogen sind quer stehende Scheiben aufgeständert, welche die dünne Fahrbahnplatte tragen. Die Stärke dieser Scheiben nimmt zur Mitte hin ebenfalls ab, sodass sie trotz geringerer Höhe jeweils schlanke Proportionen aufweisen. Die Fahrbahnplatte selbst wirkt mit ihrer geringen Stärke wie ein über die aufgeständerten Scheiben gespanntes Band. Ein luftiges Geländer aus vier parallelen Eisenrohren beeinträchtigt das klare Erscheinungsbild in keiner Weise. Jeder Teil dient dem Gesamtkonzept von außerordentlicher Eleganz und Konsequenz, das als modernes und zugleich klassisches Brückenbauwerk unsere Wertschätzung verdient.

Der Entwerfer dieser Fußgängerbrücke, der Bauingenieur Friedrich Ignaz Edler von Emperger (zusammen mit dem Ingenieur Karl Kugi), ist nicht irgend ein Bauingenieur, sondern war ein wichtiger österreichischer Eisenbetonpionier der ersten Stunde. 1862 im böhmischen Beraun, tschechisch Beroun, geboren, studierte er an den Technischen Hochschulen von Prag und Wien. Er war Schüler des wichtigen österreichischen Bauingenieurs Joseph Melan (1853 bis 1941) und arbeitete ab 1890 als Ingenieur in New York, eine Erfahrung, die ihm ein, zwei Jahrzehnte Vorsprung in der Erkenntnis kommender Entwicklungen ermöglichte. 1893/94plante und errichtete er nach dem System Melan, das er in den USA vertrat, die Edenparkbrücke in Cincinnati und machte damit in den Staaten die Bauweise in Eisenbeton populär. 1897 kehrte er nach Wien zurück, war Privatdozent an der Technischen Hochschule, gründete 1901 eine Zeitschrift die lange unter dem Titel „Beton und Eisen“ erschien. 1903 war er unter den ersten Ingenieuren, die das neu erworbene Promotionsrecht der Technischen Hochschule Wien wahrnahmen. Mit dem ab 1905 herausgegebenen „Betonkalender“ schuf er ein Handbuch für Fachleute, das bis heute, immer aufs Neue überarbeitet, erscheint. Emperger verstarb im Februar 1942 in Wien.

Nach der von ihm vertretenen „Methode Emperger“, bei der mit Armierung umschnürte und von Beton ummantelte gusseiserne Druckglieder zum Einsatz kamen, sodass die Sprödigkeit des Gusseisens durch diese Kombination relativiert wurde, errichtete er an der Internationalen Bauausstellung in Leipzig, 1913, die Schwarzenbergbrücke, einen Fußgängersteg mit 42 Meter Spannweite. In Unterleitenbach in Franken wurde 1913/14 eine weitere Brücke dieses Systems mit 52 Meter Weite über den Main gebaut. Die letzte Brücke dieser Art entstand 1925 bei Gmunden, die Traunfallbrücke, die 71 Meter überspannte. Keine dieser Brücken steht heute noch, weil seither die Verkehrslasten stark zunahmen, aber allen gemeinsam war eine spezifische Eleganz, die einerseits Empergers System der schlanken Tragglieder, andererseits aber ebenso seinem offensichtlichen Formgefühl und seiner ästhetischen Kompetenz zu verdanken waren. Das System umschnürter Stützen, das eine bessere Ausnützung der Betontragfähigkeit und schlankere Proportionen erlaubt, zu dem Emperger theoretische Grundlagen lieferte, ist heute allgemein verbreitet.

Der Piaristensteg in Horn, den Friedrich Emperger mit bereits 75 Jahren entwarf und der die große Erfahrung des Neuerungen stets aufgeschlossenen Geistes belegt, ist offensichtlich eines der letzten Bauwerke aus seiner Hand, die noch existieren. Es ist daher ein wichtiges ingenieurbaugeschichtliches Denkmal, in seiner außerordentlichen Eleganz zugleich ein rares Dokument der österreichischen Moderne vor dem Zweiten Weltkrieg und nicht weniger schutzwürdig als etwa ein Bauwerk von Adolf Loos. Im Wissen um den kultur- und technikgeschichtlichen Hintergrund ist die Forderung nach integralem Schutz und sorgfältigster Sanierung unter exakter Wahrung der ästhetischen Erscheinung, wie sie der Bauingenieur Karlheinz Wagner erhebt, mehr als berechtigt. Ein aktuelles Sanierungskonzept sieht jedoch eine extreme Verdickung der zu erneuernden Fahrbahnplatte und historisierende Geländer vor, was den zutiefst modernen Formen dieser Brücke brutal widerspricht.

Keine Frage, dass Abplatzungen an Kanten und die Korrosion von Armierungseisen saniert werden müssen. Die Technologie dafür ist heute Standard. Dass auch einzelne Teile, wie die Fahrbahnplatte, deren Tragfähigkeit nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt, zu erneuern sind, ist verständlich. Bei allen diesen Arbeiten ist jedoch zu bedenken, dass man ein einmaliges Bauwerk vor sich hat. Das mag den Bürgern von Horn, die den Anblick gewohnt sind, seine Erscheinung mittlerweile etwas schäbig finden könnten und die sich funktionale und technische Verbesserungen wünschen, nicht selbstverständlich sein. Aber woher sollen sie dies wissen, wenn es ihnen niemand sagt. Das Wissen um die Geschichte der Ingenieurbaukunst ist das Privatvergnügen einiger weniger Fachleute. Es gehört nicht zum Ausbildungsstoff von Bauingenieuren, was diesen verunmöglicht, ein verbessertes Verständnis ihrer ureigensten Disziplin zu erlangen. Ganz zu schweigen davon, dass auch gestalterisch-ästhetische Kompetenz bei Ingenieuren dem Zufall überlassen bleibt.

Umgekehrt wurden die ingenieurwissenschaftlichen Fächer in der Architektenausbildung unnötigerweise zurückgedrängt, sodass den meisten Architekten, wenn sie für die Gestaltung von Ingenieurbauwerken beigezogen werden, die Kompetenz für das Verständnis von Tragsystemen sowie statischer und materialtechnologischer Aspekte abgeht. Und Kenntnisse zur Geschichte der Ingenieurbaukunst, die ihnen Hintergrundwissen bieten könnten, sind erst recht nicht vorhanden, wo schon die Architekturgeschichte zum Orchideenfach reduziert wird. Aufgesetzte Behübschungen sind die Folge.

Aber ein Fußgängersteg eignet sich recht gut für eine das Denkmal schützende Pflege, weil der finanzielle Aufwand und die zu berücksichtigenden Lasten sich in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Es käme daher einem Schildbürgerstreich nahe, wenn die grundlegende Qualität des Piaristenstegs, die bloß aus ihrem Dornröschenschlaf ins kulturelle Bewusstsein geholt werden müsste, aus fehlendem Wissen und mangelnder Sensibilität zerstört würde. Die übliche Ausrede, man habe das alles nicht wissen können und leider sei es jetzt dafür zu spät, darf nicht gelten, denn die Fakten liegen dank Bibliotheken und Internet auf dem Tisch.

Einmal Bregenz, einmal Wien: Zwei große Ausstellungen widmen sich den Werken von Peter Zumthor und Coop Himmelb(l)au. Mit unter-schiedlichen Konzepten – und in beiden Fällen nicht frei von Aura und Pathos.

Obwohl beide gern Zigarren rauchen, könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Wolf D. Prix, Frontmann von Coop Himmelb(l)au, und Peter Zumthor, Haldenstein. In Form groß angelegter Ausstellungen blicken beide auf ihr Werk zurück. Zumthor in dem von ihm entworfenen Kunsthaus in Bregenz, Prix im von Peter Noever geleiteten Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien. Beide genießen in gewisser Weise Heimvorteil, doch die Grenzen des Mediums „Architekturausstellung“ sind für jeden Anlass genug, deren Eigengesetzlichkeiten auch als spezielles Projekt zu verstehen. Ausstellen heißt herzeigen. Je nach Temperament ist daher die Inszenierung heftiger oder unterkühlter.

In Bregenz füllt Peter Zumthor das ganze Haus, das wie nebenbei, als originales Werk aus seiner Hand die Ausstellung umfängt. Im Erdgeschoß sind es große Modelle, etwa jenes zum Kunstmuseum Kolumba in Köln, in das man den Kopf hineinstecken kann, um sich einen Eindruck des dortigen Raumes zu erarbeiten. Ja, erarbeiten, denn das Modell hat einen kleineren Maßstab als das Original, und diese Distanz gilt es mit der eigenen Vorstellungskraft zu überbrücken. Natürlich hat so ein Modell auch als Objekt an sich eine nicht unwesentliche Ausstrahlung, aber das kann vom architektonischen Sachverhalt, für das es als Arbeitsinstrument diente, auch ablenken.

Die nächsten beiden Geschoße gehören den Filminstallationen von Nicole Six und Paul Petrisch. Die beiden Künstler haben zwölf Bauwerke Zumthors aus den vergangenen 20 Jahren filmisch aufgenommen. Das konsequent durchgehaltene Konzept sah jeweils sechs feste Kamerastandpunkte vor, von denen gleichzeitig gefilmt wurde. In den Ausstellungsräumen werden die laufenden Bilder in derselben Konstellation auf große, den Raum gliedernde Leinwände projiziert. Von allein wird man diese Zusammenhänge kaum merken, umso mehr, als die Bilder auch auf den Rückseiten – spiegelverkehrt – zu sehen sind. Aber das tut nichts zur Sache, denn ausstellungsdidaktisch handelt es sich um eine hochinteressante Innovation. Die Bilder scheinen vielleicht anfangs festgefroren, als wären sie Fotografien. Doch Blätter und Zweige bewegen sich im Wind und Menschen gehen durch die Räume, einmal schleicht auch eine Katze vorüber. Sonst passiert eher wenig. Aber die Filmbilder werden von der originalen Tonspur begleitet. Dies liefert ein unschätzbares Indiz des Dreidimensionalen, das den Betrachter von den analog zur Aufnahmesituation aufgestellten Projektionsflächen nicht mit der gleichen Direktheit erreicht. Das Ohr verhält sich eben anders als das Auge. Als Normalbesucher wird man es allerdings kaum schaffen, alle zwölf, 40 Minuten lang laufenden filmischen Sequenzen anzuschauen, man wird sich ein- und wieder ausklinken und erhält gleichzeitig den Eindruck des Beiläufigen (die Sicht) wie den des Monumentalen (das Konzept).

Im obersten Geschoß werden Arbeitsmodelle, Skizzen und Pläne auf hohen, einfachen Tischen und Podesten präsentiert. Sie geben Einblick in die synthetisierende Arbeitsweise des Architekten und dokumentieren nebenher den Abschied von Reißschiene und Dreieck aus den Ateliers. Bei einigen der perfekt gezeichneten Pläne kommtschlicht Wehmut auf.

Im Wiener MAK gelangt man von der Weiskirchnerstraße in den zentralen Raum für Wechselausstellungen. Eine eigens errichtete Tribüne erlaubt den Blick auf eine große, von einer schräg laufenden Gasse geteilte, transluzente Plattform, auf der über 300 Modelle unterschiedlichen Maßstabs und Arbeitsfortschritts zum Schaubild einer Stadt arrangiert sind. Entlang den Rändern und an der Diagonale lassen sich die auf Augenhöhe befindlichen Modelle studieren. Für wissbegierige Besucher sind sie auch minimal beschriftet.

Bald einmal wird es jedoch finster, und es setzt eine Video- und Lichtschau ein. Die Plattform beginnt blau zu leuchten, Blitze zucken, und an der Wand gegenüber der Tribüne setzt eine Videoprojektion ein. Alles geht sehr schnell, kaum angetippt, haben die Aspekte auch wieder gewechselt. Dazwischen gibt ein jovialer Wolf D. Prix Kleinodien der Erkenntnis aus seinen 40 Jahren Praxis preis. Man erfährt etwa, dass die wesentlichen architektonischen Entscheide beim Entwurf gefällt werden. Das wird man sich merken müssen.

In autonom bestimmter Wahrnehmungsgeschwindigkeit kann man im dreiseitig anschließenden Galerieraum die drei wichtigsten Werke von Coop Himmelb(l)au der jüngsten Zeit betrachten: BMW-Welt, München; Musée des Confluances, Lyon; Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main. Hier lässt sich der Werdegang und die weitere Entwicklung der Projekte studieren. Und es zeigt sich, wie aufwendig es bei diesen Größenordnungen ist, die Konstruktion architektonisch nicht in gewohnten Bahnen verlaufen zu lassen und Sehgewohnheiten auszutricksen. Etwas enttäuscht nimmt man zur Kenntnis, dass das Bild der luftigen Wolke, das man von den Renderings des Musée des Confluances in Erinnerung hat, sich in der weiteren Bearbeitung verändert hat: Schwer ist sie geworden und zu Boden gegangen. Aber Modelle sind ja nicht das Bauwerk.

Im Vergleich verzichten beide Ausstellungen nicht auf Aura und Pathos. Bei Zumthor sind es das bedächtige Wesen des Baumeisterarchitekten, des unbeirrbaren Arbeitens an der Idee, am Material, an beider Wirkung und dann an der Herstellung, bis das Bauwerk lapidar und selbstverständlich dasteht und für zeitgenössische Architektur erstaunlich breiten Anklang findet. In Summe, als Projekte nebeneinander gestellt und versuchsweise im Kopf zu ihrer architektonischen Größe zur Vorstellung gebracht, kann das mitunter anstrengen, fast zu viel werden. Aber Zumthor, in seiner großväterlichen Geduld, lässt dem Besucher die Zeit.

Für Wolf D. Prix scheint sich in seinem Avantgardeverständnis wenig verändert zu haben. Mit „Architektur muss brennen“ meint er weniger den platten Vergleich als den Widerspruch, der ausgelöst werden soll. Er pflegt das Image des Rebellischen, und wie die älter gewordenen Rockstars ihre Songs, mischt er mit der gleichen Selbstverständlichkeit ältere und neuere Werke, bringt sie parallel und synchron an die Rampe, um die Zugehörigkeit zur immerwährenden Avantgarde zu beteuern. Er lässt mit seiner Inszenierung dem Betrachter jedoch kaum Zeit um wahrzunehmen. Er vermittelt eine Stimmung, doch Architektur bleibt etwas anderes. Man muss sie weiterhin an Ort und Stelle besichtigen.

Im Urner Reusstal und in der Leventina haben Bahn- und Strassenbau die Topografie und die Kultur neu modelliert. Doch woraus besteht die Verkehrskulturlandschaft, und was haben die Einzelteile miteinander zu tun? Viele Teile sind unsichtbar geworden, überwachsen, vergessen oder selbstverständlich. Sie müssen entdeckt und in Sprache gefasst werden, damit sie wieder sichtbar werden. Der Autor dieses Artikels wurde von den SBB mit dieser Aufgabe betraut. Er sucht nach Methoden und Worten.

Die hochgradig technisch geprägte Kulturlandschaft im Urner Reusstal und, in etwas geringerem Mass, in der Leventina ist Zeugnis einer schrittweisen und in vielem pragmatischen Entwicklung – pragmatisch im durchaus positiven Sinn des in der jeweiligen Epoche sowohl technisch als auch ökonomisch gerade noch Machbaren. Nicht einzelne Sensationen, sondern die Gesamtleistung von Generationen bildet daher mehr und mehr den Anlass für die Faszination, die in den vergangenen Jahren mit der zunehmenden zeitlichen Distanz breitere Kreise erfasst hat.

Seitens der SBB ist man sich dieses Phänomens schon seit einiger Zeit bewusst. Dies führte zur Erarbeitung eines Inventars der Hochbauten an der Bergstrecke zwischen Erstfeld und Biasca, das mit wissenschaftlicher Detailschärfe den über die Jahre angewachsenen, veränderten und oft erneuerten Bestand auflistet und eingehend beschreibt. Doch in den beiden Bergtälern verläuft nicht nur eine doppelspurige Eisenbahnlinie der Nord–süd-Transversale, sondern es liegen darin auch die parallelen und teilweise überlagerten Systeme des Individualverkehrs: Saumpfad, Fahrstrasse, Autobahn, weiter die Anlagen für Produktion und Transport von Strom sowie mannigfaltige Schutzmassnahmen gegen Wildbäche, Lawinen, Steinschlag und Murabgänge (Rüfen), dazu militärische Anlagen zur Kontrolle des von der Bahn geschaffenen Korridors durch die Alpen. Sie alle sind eingebettet in eine von Fluss und Gletscher geformte alpine Topografie, die eine Folge von Landschaftsräumen unterschiedlichen Charakters aufweist.

In der Summe ist das sehr viel, und doch wird eine Fahrt über die Gotthard-Bergstrecke als ein grosses, nichtsdestotrotz stark komprimiertes Gesamtereignis wahrgenommen. Es war daher die Absicht der Verantwortlichen des Inventars, Toni Häfliger und Karl Holenstein, eine Zusammenschau anzustreben, die Bahnstrecke als Teil dieser technischen Landschaft zu betrachten und die Interdependenzen mit den anderen Systemen der technischen Infrastruktur als zusätzliche Faktoren der Sinnstiftung mit einzubeziehen.

Dem mit dieser Aufgabe betrauten Schreibenden stellte sich bald die Frage, ob die Wahrnehmung aus dem bewegten Eisenbahnzug dafür überhaupt geeignet ist. Der schräg nach vorn oder nach hinten zielende Blick aus dem Wagenfenster vermag näher Liegendes kaum zu erfassen, und schon ist es wieder verschwunden. Nur was etwas weiter entfernt ist, kann länger fixiert und somit «erkannt» werden. Eine Führerstandsfahrt bietet den von der Autofahrt bekannten frontalen Ausblick, der wesentlich ruhiger ist, weil man weiter vorausschauen und weniger auffällige Elemente der Bahninfrastruktur in Geleisenähe besser erkennen kann. Längeres Betrachten geht jedoch nicht, da sind selbst die 70 km/h, mit denen eine Güterzuglokomotive die Steigung bewältigt, viel zu schnell. Dazu kommt, dass ein nicht geringer Teil der Fahrt in kürzeren und längeren Tunneln verläuft, sodass dem Kontinuum der Bewegung ein stark fragmentierter Eindruck entgegensteht. Obwohl die Sicht aus dem fahrenden Zug hinaus ein wesentlicher Aspekt der «Erfahrung» und daher unabdingbar bleibt, kann sie keinesfalls genügen. Es ist daher zwingend, sich eine Aussensicht zu erarbeiten, die eine Gesamtvorstellung der durchfahrenen Landschaftsräume anstrebt. Dieser Versuch wird vom Überblick zum Einzelobjekt führen, doch er wird manche Lücken bewusst stehen lassen müssen, denn bis in alle Details vordringen zu wollen wäre vermessen. Dennoch ist der grosse Rahmen für das Gesamt- wie das Teilverständnis wesentlich.

Das ideale Vorgehen ist daher die immer wiederkehrende Annäherung an die Bahnlinie zu Fuss, unterstützt durch ein Fahrzeug. Damit wird die Kantonsstrasse zur Basislinie der Landschaftswahrnehmung, von der aus in intensiven Begehungen immer wieder die Nähe zur Bahntrasse gesucht wird, um die einzelnen Elemente in der Vorstellung zu einem Gesamteindruck zu verdichten. Selbstverständlich sind dabei Strässchen und Wege eine willkommene Hilfe, denn Wege entlang der Bahnlinie finden sich nur auf kurzen Teilstrecken. So präzisiert sich die etappenweise gewonnene Vorstellung mehr und mehr, und Zusammenhänge werden ersichtlich, die sich einem aus dem fahrenden Zug heraus nie erschlossen hätten. Eine unschätzbare Hilfe bildet zudem das in der Schweiz vorhandene ausgezeichnete Kartenwerk im Massstab 1 : 25000.